Anatomia do Crime – Vestígios

Anatomia do Crime - Em uma cena de crime, cada peça, por menor que seja, conta uma história. São os vestígios — as marcas silenciosas deixadas para trás — que permitem aos peritos e investigadores reconstruir a narrativa de um crime, identificar seus autores e, finalmente, buscar a justiça.

Anatomia do Crime – Em uma cena de crime, cada peça, por menor que seja, conta uma história. São os vestígios — as marcas silenciosas deixadas para trás — que permitem aos peritos e investigadores reconstruir a narrativa de um crime, identificar seus autores e, finalmente, buscar a justiça.

Anatomia do Crime – O Que É Vestígio E Sua Importância

A palavra “vestígio” é freqüentemente ouvida em noticiários e retratada em obras de ficção, mas seu significado técnico é a pedra angular de toda a ciência forense. Para os profissionais que atuam na linha de frente da investigação, como os peritos criminais, a compreensão aprofundada desse conceito não é apenas um detalhe, mas a essência de seu trabalho.

Os vestígios podem ser entendidos como tudo aquilo que é encontrado em um local relacionado, direta ou indiretamente, a um ato criminoso. Trata-se de qualquer modificação física, material ou psíquica resultante de uma conduta humana — seja ela de ação ou omissão — capaz de trazer informações sobre o fato ocorrido.

Tecnicamente, um vestígio é definido como todo e qualquer elemento, matéria, corpo ou objeto encontrado em um local de crime. Ele pode estar ligado ao ato criminoso, à vítima, ao agressor ou aos instrumentos utilizados. Sua função primordial é servir como um ponto de partida para a elucidação dos fatos e a determinação da autoria.

Essa definição inclui não apenas o que está presente, mas também aquilo que deveria estar e não está. A ausência de um elemento esperado pode ser tão reveladora quanto sua presença. Um exemplo clássico é o de uma cena onde há uma janela quebrada, mas não existem cacos de vidro no chão. Essa ausência aponta para uma interferência, uma manipulação ou até uma encenação da cena.

Outro caso é o do esgorjamento, em que a vítima é golpeada no pescoço: seria esperado um cenário marcado por grande volume de sangue, mas a inexistência dele já constitui um vestígio. Afinal, por que não há o sangue esperado? Alguém limpou o local? O corpo foi transportado de outro ambiente? Ou o sangue foi drenado por motivações ritualísticas? Cada hipótese abre caminhos investigativos.

Para saber mais, conheça a PsicoJur

Esses elementos são, em sua essência, as modificações físicas, químicas ou até mesmo psíquicas provocadas por uma conduta humana, seja ela uma ação direta ou uma omissão. É através da análise meticulosa desses rastros que os especialistas conseguem tirar conclusões sobre o acontecimento que os originou. Em termos mais simples, tudo o que é encontrado em uma cena de crime e que pode ser submetido a uma análise pericial é, a princípio, considerado um vestígio.

Uma das noções mais contraintuitivas e fascinantes da criminalística é que a ausência de um vestígio também é um vestígio. A falta de algo que, logicamente, deveria estar presente em uma cena pode ser tão ou mais reveladora do que a presença de um objeto. Imagine uma cena onde uma janela de vidro foi estilhaçada. A expectativa lógica é encontrar cacos e fragmentos de vidro espalhados pelo chão, abaixo do vão da janela. Se, ao chegar ao local, os peritos não encontram nenhum fragmento, essa ausência se torna um vestígio poderoso. Imediatamente, surgem perguntas cruciais: Onde estão os cacos? A janela foi realmente quebrada no momento do crime ou em um evento anterior? O que aconteceu com os detritos que deveriam estar aqui? Alguém limpou a cena?

Para ilustrar ainda mais, considere um cenário mais sombrio: o encontro de um corpo com um ferimento profundo na região do pescoço, uma lesão conhecida tecnicamente como esgorjamento. Uma ferida dessa natureza inevitavelmente resultaria em uma hemorragia massiva. A cena do crime deveria ser um oceano de sangue. Contudo, os investigadores se deparam com um ambiente estranhamente limpo, sem uma única gota de sangue visível. Essa ausência gritante é um vestígio de enorme importância.

A primeira hipótese que surge é a de que a cena foi meticulosamente limpa pelo autor do crime na tentativa de apagar seus rastros. Essa é uma possibilidade plausível, especialmente em ambientes internos como casas ou apartamentos. No entanto, a ciência forense possui ferramentas para contornar essa ofuscação. O luminol, um reagente químico famoso, é capaz de revelar traços de sangue mesmo após uma limpeza rigorosa. Ao ser borrifado em uma superfície, ele reage com o ferro presente na hemoglobina, emitindo uma luminescência azulada que denuncia a presença de sangue oculto. A própria presença de produtos de limpeza pode, por si só, constituir um vestígio da tentativa de alteração da cena.

Porém, e se o crime ocorreu em um local que não pode ser facilmente limpo, como um terreno baldio, uma mata fechada ou uma área rural? Nesses casos, a ausência de sangue aponta para uma conclusão diferente e igualmente significativa: aquele não é o local onde o crime principal ocorreu. Isso nos leva a uma distinção fundamental na classificação das cenas de crime.

LEIA MAIS:

Análise Investigativa Criminal – FBI e o Criminal Profiling

Perfil Criminal de Ted Bundy

Assinatura Criminal

Assassinos em Massa

Crianças perversa: Entre Maldade e Transtorno

A sombria história de Mary Bell

A Diferença Entre Vestígios e Evidências

É importante esclarecer a diferença entre vestígio e evidência. Todo vestígio é um dado inicial que precisa ser coletado, catalogado e analisado. Entretanto, somente quando a análise confirma que aquele vestígio está diretamente relacionado ao crime, ele se transforma em evidência.

Por exemplo, um fio de cabelo encontrado em uma cena pode, a princípio, parecer determinante. Porém, ao ser analisado, pode-se descobrir que pertence a alguém que esteve no local dias antes do crime, sem qualquer relação com o ato criminoso. Nesse caso, continua sendo um vestígio, mas não uma evidência. Essa distinção é fundamental para evitar falsas associações, tão perigosas quanto a ausência de respostas.

Locais Primários, Secundários e Intermediários

A análise de uma investigação não se limita a um único ponto geográfico. Os eventos de um crime podem se desdobrar em múltiplos locais, cada um com sua própria classificação e importância para a coleta de vestígios.

O local de crime primário é definido como o epicentro da ação criminosa. É onde a maior parte do ataque se desenrolou, onde a violência principal, como um estupro ou o ato homicida, ocorreu. Presume-se que o agressor tenha passado mais tempo neste local e, consequentemente, tenha deixado a maior quantidade e variedade de vestígios. É importante notar que o local primário não é necessariamente onde o primeiro contato com a vítima aconteceu, como um sequestro. Em crimes com múltiplas vítimas atacadas em lugares diferentes, pode haver mais de uma cena de crime primária. Em alguns casos, o local onde o corpo é encontrado pode ser considerado primário, se for ali que a maior parte da interação violenta aconteceu.

Em contrapartida, o local de crime secundário é qualquer outro local onde ocorreu alguma interação relevante entre a vítima e o agressor, mas que não foi o palco principal do crime. O exemplo mais clássico é o local de desova ou abandono do corpo. Se um homicídio é cometido em uma residência e o corpo é transportado e deixado em um terreno baldio, a casa é a cena primária, e o terreno, a secundária. O local onde a vítima foi sequestrada ou abordada inicialmente também se enquadra nesta categoria.

Existe ainda o local de crime intermediário, que compreende qualquer ponto entre a cena primária e a cena secundária (ou o local de abandono do corpo) que possa conter vestígios. O veículo utilizado para transportar a vítima, viva ou morta, é o exemplo mais comum. Dentro desse carro, podem ser encontrados fios de cabelo, fibras de roupa, sangue, fluidos corporais e outros rastros que conectam o agressor, a vítima e os diferentes locais do crime. Uma mala usada para ocultar e transportar um corpo também seria considerada uma cena de crime intermediária.

É crucial entender que nem todo vestígio coletado terá, ao final, uma ligação direta com o crime investigado. Um fio de cabelo encontrado na cena pode pertencer a alguém que visitou o local dias antes, sem qualquer envolvimento com o delito. Quando um vestígio é coletado, ele é apenas um item de interesse. Somente após a análise laboratorial e a confirmação de sua pertinência para o caso é que ele é elevado a um novo status: o de evidência. Uma evidência é, portanto, um vestígio cuja ligação com o crime foi cientificamente comprovada, tornando-se uma peça fundamental na construção do processo judicial.

Orgânicos E Biológicos

Os vestígios podem ser classificados de inúmeras formas, ajudando os peritos a organizar a análise e a compreender a natureza da informação que cada um pode fornecer. Uma das divisões mais importantes é entre os vestígios materiais e imateriais. Dentro dos materiais, encontramos uma vasta gama de subtipos.

Vestígios Orgânicos e Biológicos: Esta categoria engloba todos os materiais de origem viva. O sêmen e o sangue são exemplos clássicos, fontes ricas de DNA que podem levar à identificação inequívoca de um indivíduo. Cabelos e unhas também são frequentemente coletados, podendo fornecer não apenas material genético, mas também informações sobre a saúde ou hábitos da pessoa. No entanto, a categoria biológica vai muito além do corpo humano. Folhas, plantas, pólen e até mesmo a água de um local específico são considerados vestígios biológicos.

A botânica forense, o estudo de plantas em contextos criminais, tem se mostrado uma ferramenta investigativa de poder surpreendente. Um caso emblemático no Brasil que ilustra perfeitamente essa ciência é o da advogada Mércia Nakashima. Ela foi assassinada por seu ex-namorado, que, para ocultar o crime, empurrou o carro dela, com o corpo dentro, em uma represa. A vinculação do suspeito ao crime estava se mostrando difícil, pois ele, sendo advogado com conhecimentos em criminalística, tomou precauções para eliminar rastros. Ele se desfez das roupas que usava, mas cometeu um erro crucial: guardou os sapatos, que eram caros. Apesar de tê-los lavado, a perícia encontrou, alojada em microfissuras do calçado, uma alga microscópica. A análise revelou que aquela espécie de alga era específica da represa onde o corpo de Mércia foi encontrado. Esse pequeno vestígio biológico colocou o sapato do suspeito na cena do crime e, por extensão, o próprio suspeito, sendo uma peça chave para sua condenação.

Os insetos também são protagonistas em outra área fascinante, a entomologia forense. Eles funcionam como relógios biológicos da decomposição. Diferentes espécies de insetos são atraídas por um corpo em estágios específicos do processo de putrefação. As moscas-varejeiras, por exemplo, são geralmente as primeiras a chegar e a depositar seus ovos. A eclosão desses ovos e o desenvolvimento das larvas seguem um cronograma previsível, influenciado pela temperatura e condições ambientais. Outros insetos podem aparecer mais tarde, atraídos pelas próprias larvas ou por tecidos em estágios mais avançados de decomposição. Ao analisar a colônia de insetos presente em um corpo, os entomologistas forenses podem estimar com uma precisão notável o intervalo pós-morte, ou seja, há quanto tempo aquele corpo se encontra ali.

Vestígios Inorgânicos ou Não Biológicos: Esta categoria abrange todos os objetos e materiais inanimados. Peças de roupa, a faca utilizada em um esfaqueamento, fragmentos de vidro, dinheiro, garrafas, carteiras e outros objetos pessoais são exemplos comuns. No caso de crimes envolvendo armas de fogo, os vestígios inorgânicos são múltiplos e cruciais. O disparo de uma arma expele pólvora, cujos resíduos podem ficar impregnados nas mãos, no corpo e nas roupas do atirador. O estojo da munição, que é ejetado mecanicamente pela arma, e o próprio projétil (o termo técnico para “bala”), que pode ser recuperado do corpo da vítima ou da cena, são vestígios que carregam marcas únicas, permitindo aos peritos em balística vincular um projétil a uma arma específica.

Vestígios Morfológicos: Diferentemente de um projétil, que mantém sua forma básica independentemente das condições, os vestígios morfológicos são definidos por sua forma e padrão, e são suscetíveis a alterações pelo ambiente, pelo tempo ou por contato. As impressões digitais são o exemplo mais famoso. Deixadas pelo contato dos dedos com uma superfície, elas podem ser facilmente danificadas ou destruídas por um simples toque ou pela ação da chuva.

Menos conhecidas, mas igualmente únicas, são as marcas queiloscópicas, que são as impressões deixadas pelos lábios. Assim como as digitais, os padrões de sulcos e linhas dos lábios de uma pessoa são exclusivos. Uma marca de batom em um copo ou em uma peça de roupa pode, teoricamente, levar à identificação de quem a deixou.

Da mesma forma, as pegadas deixadas em solo macio e os rastros de pneus de um carro, moto ou bicicleta são vestígios morfológicos valiosos. Eles não apenas indicam a presença de alguém ou de um veículo, mas também podem revelar a sequência dos eventos. Uma imagem de um rastro de bicicleta sobreposto a um rastro de pneu de carro nos conta uma história temporal clara: o carro passou antes da bicicleta. Essa simples observação pode ser a chave para diferenciar o perpetrador de uma testemunha ou da pessoa que descobriu o crime.

Vestígios Psicológicos e Comportamentais

Além dos rastros físicos e tangíveis, existe uma camada de vestígios muito mais sutil, mas imensamente rica em informações: os vestígios psicológicos e comportamentais. Estes não são objetos que podem ser coletados e levados a um laboratório; são as ações, as escolhas e os padrões deixados pelo criminoso na cena, que refletem seu estado mental, suas motivações e traços de sua personalidade.

Enquanto um perito tradicional se concentra no “o quê” e no “como” de um vestígio, o psicólogo investigativo ou o profiler criminal se debruça sobre o “porquê”. A análise comportamental busca extrair informações sobre características de personalidade, possíveis psicopatologias, a natureza da relação entre o agressor e a vítima, e as emoções que dominavam o criminoso durante o ato.

Infelizmente, devido à necessidade de uma capacitação altamente especializada, esses vestígios são frequentemente os menos analisados em investigações criminais, representando uma perda inestimável de potencial informativo.

Imagine uma cena de homicídio onde, na parede acima do corpo, o agressor desenhou uma cruz invertida e os números “666” com o sangue da própria vítima. Um perito criminal convencional irá, corretamente, coletar amostras desse sangue para análise de DNA, buscando identificar sua origem.

O psicólogo investigativo, no entanto, olhará para a simbologia por trás do ato. Por que alguém se daria ao trabalho de realizar tal ritual? Que mensagem está sendo enviada? Este comportamento sugere uma motivação religiosa ou antirreligiosa? É um ato de adoração a alguma entidade, uma declaração de poder, ou talvez uma “assinatura” que o criminoso pretende repetir em crimes futuros?

A execução desse ato também revela algo sobre o estado emocional do agressor. Desenhar símbolos de forma deliberada e com certa precisão, como linhas retilíneas, sugere que o indivíduo não estava em um estado de pânico ou fúria descontrolada. Pelo contrário, indica um certo grau de calma e foco após o ato principal, o que pode fornecer pistas valiosas sobre seu perfil psicológico. A forma como a vítima é deixada, a posição do corpo, se o rosto está coberto ou exposto — cada detalhe é um vestígio comportamental que pode indicar remorso, raiva, despersonalização ou uma tentativa de humilhar a vítima post-mortem.

Um exemplo prático da aplicação dessa análise pode ser visto em um caso de matricídio, o assassinato da própria mãe. Um jovem infligiu 52 facadas em sua mãe, moveu o corpo para o banheiro, cobriu-o com lençóis e fugiu. A análise puramente física se concentraria na arma do crime e nas lesões. A análise comportamental, no entanto, questiona o número de facadas. Uma única facada, bem aplicada, é suficiente para matar. Por que 52? Esse excesso de violência, conhecido como overkill, é um forte indicador de uma emoção avassaladora, muito provavelmente uma raiva ou ódio intensos e personalizados, direcionados especificamente àquela vítima. Ninguém desfere 52 facadas por simpatia.

O fenômeno do overkill — quando a vítima recebe muito mais violência do que seria necessário para causar a morte — é um exemplo claro. Um filho que mata a mãe com 52 facadas, como no caso real de matricídio relatado por especialistas, revela não apenas um ato homicida, mas uma carga emocional de ódio, raiva e possível delírio psicótico. Esse tipo de vestígio psicológico pode indicar a presença de esquizofrenia, de transtornos de personalidade ou de vínculos emocionais profundamente distorcidos.

Ao avaliar o agressor, descobriu-se que ele era portador de esquizofrenia e alegou ter cometido o crime durante um surto psicótico, influenciado por vozes que o incitavam contra a mãe. Isso explicaria a raiva. Contudo, outros comportamentos entram em conflito com o perfil clássico de um crime cometido em surto. Ele escondeu a arma, cobriu o corpo e planejou uma fuga. Uma pessoa em pleno surto psicótico raramente demonstra tal nível de organização e consciência da ilicitude de seus atos. Geralmente, permanece na cena, desconectada da realidade do que fez.

A análise do discurso do agressor revelou mais nuances. Ao falar sobre outros aspectos de sua vida, ele dizia “as vozes me mandaram” ou “as vozes me disseram”. No entanto, ao descrever o momento do crime, seu discurso mudava para “as vozes mataram”. Essa sutil alteração na linguagem, de um comando para uma ação direta realizada por um terceiro (as vozes), pode indicar uma tentativa, consciente ou não, de dissociar-se da responsabilidade pelo ato. É nesse terreno complexo, na intersecção entre a psicopatologia, o comportamento e a linguagem, que a análise de vestígios psicológicos demonstra seu poder, levantando questões que direcionam o interrogatório e a investigação para um patamar muito mais profundo.

A Interseção com a Psicologia e a Psiquiatria

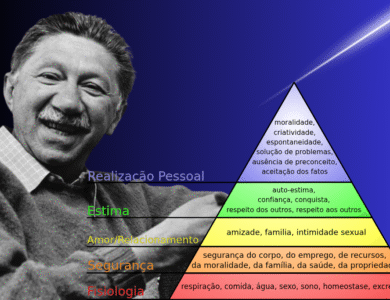

A análise de vestígios psicológicos exige um olhar clínico. Muitas vezes, o criminoso age sob influência de transtornos mentais graves, como psicose, esquizofrenia ou transtornos de personalidade antissocial. Em outros casos, a motivação pode estar ligada a dinâmicas inconscientes, recalques emocionais ou traumas de infância.

Aqui, a neurociência também contribui, ao mostrar como alterações cerebrais podem intensificar comportamentos violentos, reduzir a empatia ou comprometer o juízo moral. Estudos sobre funcionamento da amígdala, do córtex pré-frontal e dos circuitos dopaminérgicos ajudam a compreender por que alguns indivíduos apresentam impulsos violentos mais intensos.

Criminalística como Ciência Interdisciplinar

Ao unir criminalística, psicologia, psiquiatria e neurociência, o campo da investigação se torna ainda mais robusto. A coleta de vestígios físicos se alia à interpretação de comportamentos e à análise das estruturas mentais, oferecendo um quadro completo da dinâmica criminal.

Casos resolvidos ao redor do mundo demonstram como essa integração é fundamental. Desde homicídios ritualísticos até crimes em série, a leitura correta dos vestígios pode significar a diferença entre a impunidade e a justiça.

LEIA MAIS:

Análise Investigativa Criminal – FBI e o Criminal Profiling

Perfil Criminal de Ted Bundy

Assinatura Criminal

Assassinos em Massa

Crianças perversa: Entre Maldade e Transtorno

A sombria história de Mary Bell

Psicopatologia Criminal

A criminalística não pode ser compreendida de forma plena sem a psicopatologia criminal. Afinal, por trás de cada vestígio deixado em uma cena de crime, há uma pessoa com personalidade que a produziu — um ser humano que pode estar consciente do seu ato ou ter transtornos severos.

Vestígios não são apenas rastros materiais; são, em muitos casos, reflexos do funcionamento mental do autor, revelando pulsões, conflitos inconscientes e padrões de comportamento que se repetem.

Um exemplo revelador está no fenômeno do overkill, citado anteriormente. Quando uma vítima recebe dezenas de facadas além do necessário para causar a morte, a violência não pode ser explicada apenas como um ato racional de eliminação. Esse excesso se relaciona ao transbordamento emocional e, muitas vezes, a estados psicóticos. Um homicídio cometido por alguém com esquizofrenia paranoide pode trazer vestígios que revelam delírios persecutórios ou comandos de vozes alucinatórias. A vítima, nesse contexto, torna-se a representação concreta de uma ameaça imaginária.

Outro exemplo é encontrado em crimes cometidos por psicopatas. Diferentemente de indivíduos em surto psicótico, o psicopata age com frieza, cálculo e manipulação. Seus vestígios comportamentais tendem a ser mais organizados e a demonstrar domínio sobre a cena. O posicionamento de corpos, a escolha dos métodos e até a ausência de determinados sinais de emoção são pistas que denunciam um funcionamento psíquico distinto. A cena de um crime cometido por um psicopata raramente apresentará indícios de explosão emocional, mas pode conter uma assinatura simbólica ou ritual, revelando sua necessidade de controle e afirmação de poder.

Em crimes de natureza sexual, por exemplo, os vestígios biológicos (como sêmen e fluidos) se entrelaçam com os vestígios psicológicos. A forma de abordagem, a manipulação do corpo, o uso de objetos ou palavras específicas na cena podem revelar parafilias, como o sadismo sexual ou a necrofilia. A leitura adequada desses sinais exige do investigador não apenas técnica, mas também conhecimento clínico.

Vestígios Digitais e Tradicionais

O avanço da tecnologia trouxe um novo campo para a criminalística: os vestígios digitais. Hoje, um crime raramente deixa apenas marcas físicas; quase sempre há rastros eletrônicos que complementam ou até substituem os tradicionais.

Em um homicídio, por exemplo, não se analisa apenas o sangue, as digitais ou as pegadas. Verifica-se também o histórico de buscas do suspeito, mensagens trocadas em aplicativos, geolocalização do celular e dados de redes sociais. Esses vestígios digitais se tornaram tão valiosos quanto os orgânicos ou inorgânicos.

A diferença central está na natureza: enquanto os vestígios tradicionais são palpáveis, os digitais existem em ambientes virtuais. No entanto, ambos cumprem a mesma função: contar a história do crime. A ausência de mensagens em um celular pode ser tão reveladora quanto a ausência de sangue em uma cena. Um criminoso que apaga conversas antes de cometer o delito deixa, involuntariamente, um rastro de silêncio digital que pode ser interpretado como vestígio.

A integração entre os dois tipos de vestígios é cada vez mais comum. Imagine um caso de abuso sexual em que a vítima é aliciada por redes sociais. Os vestígios digitais, como prints de conversas e registros de IP, se conectam diretamente com vestígios físicos e biológicos coletados na cena do crime. A investigação só alcança sua completude quando ambos são analisados em conjunto.

Há também os crimes cibernéticos puros, como fraudes bancárias, invasões de sistemas e golpes virtuais. Mesmo nesses casos, os vestígios digitais podem se materializar no mundo físico: computadores, HDs, celulares e até anotações em papel podem se tornar pontes entre o digital e o tradicional.

Para saber mais, conheça a PsicoJur

TAGS:

criminalística, vestígios criminais, cena do crime, psicologia investigativa, psicopatologia criminal, análise forense, perícia criminal, investigação criminal, evidências criminais, vestígios digitais, curso de criminologia, curso sobre crimes, análise de vestígios em cena do crime, diferença entre vestígio e evidência, classificação de locais de crime primário e secundário,

importância dos vestígios psicológicos e comportamentais, como a psicologia investigativa ajuda a solucionar crimes, psicopatologia criminal aplicada à investigação, vestígios digitais em crimes cibernéticos, relação entre vestígios digitais e tradicionais, estudo de casos resolvidos com botânica forense,

exemplos de overkill em homicídios e suas explicações psicológicas, impacto da entomologia forense na investigação criminal, como vestígios comportamentais revelam a mente do criminoso, papel da neurociência na análise de comportamentos violentos, investigação criminal com integração entre psicologia e criminalística

Anatomia do Crime Anatomia do Crime Anatomia do Crime Anatomia do Crime Anatomia do Crime Anatomia do Crime Anatomia do Crime Anatomia do Crime Anatomia do Crime Anatomia do Crime Anatomia do Crime Anatomia do Crime Anatomia do Crime Anatomia do Crime Anatomia do Crime Anatomia do Crime Anatomia do Crime Anatomia do Crime Anatomia do Crime Anatomia do Crime

Anatomia do Crime Anatomia do Crime Anatomia do Crime Anatomia do Crime Anatomia do Crime Anatomia do Crime Anatomia do Crime Anatomia do Crime Anatomia do Crime Anatomia do Crime Anatomia do Crime Anatomia do Crime Anatomia do Crime Anatomia do Crime Anatomia do Crime Anatomia do Crime

Anatomia do Crime Anatomia do Crime Anatomia do Crime Anatomia do Crime Anatomia do Crime Anatomia do Crime Anatomia do Crime Anatomia do Crime Anatomia do Crime Anatomia do Crime Anatomia do Crime Anatomia do Crime Anatomia do Crime Anatomia do Crime Anatomia do Crime Anatomia do Crime

Anatomia do Crime Anatomia do Crime Anatomia do Crime Anatomia do Crime Anatomia do Crime Anatomia do Crime Anatomia do Crime Anatomia do Crime Anatomia do Crime Anatomia do Crime Anatomia do Crime Anatomia do Crime Anatomia do Crime Anatomia do Crime Anatomia do Crime Anatomia do Crime

3 Comentários