Avaliação Diagnóstica no Perfilamento Criminal

Avaliação Diagnóstica - Entenda a avaliação diagnóstica no profiling: princípios, limites, exemplos, integração com métodos atuais e como escrever parecer útil para a investigação

Avaliação Diagnóstica no Perfilamento Criminal – Antes de existirem escalas estatísticas, geoprofile, bancos massivos de casos e matrizes de conduta, o perfil criminal era, em grande medida, um exercício clínico: psiquiatras e psicólogos forenses reuniam experiência de consultório, leitura de cena e intuição treinada para sugerir quem poderia estar por trás de um crime.

Esse caminho ficou conhecido, de modo amplo, como avaliação diagnóstica aplicada à investigação. Não se trata de uma escola “formal” do profiling, mas de um modo de trabalho histórico, baseado em premissas clínicas, que deixou marcas profundas na criminologia aplicada — a ponto de ainda ser solicitado em casos complexos.

O Que é a Avaliação Diagnóstica

No Contexto do Profiling

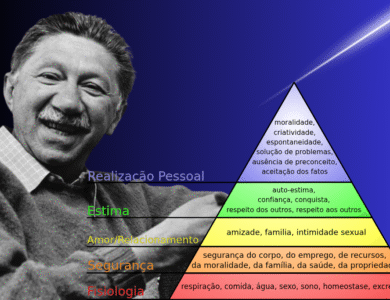

Chama-se de avaliação diagnóstica o uso de pressupostos clínicos (psicopatologia, personalidade, dinâmica de vínculos, desenvolvimento, defesas do ego, padrões de adaptação) para interpretar vestígios e condutas observados numa investigação e, a partir daí, inferir traços prováveis do autor.

Ela atende três fontes:

- Formação em saúde mental (psicologia/psiquiatria), com ênfase em psicopatologia e avaliação de personalidade.

- Prática forense (entrevistas, leitura de prontuários, contato com autos), que fornece sinais sobre funcionamento, controle de impulsos, capacidade de planejamento e padrões interacionais.

- Leitura da cena com lente clínica, procurando coerência entre o que foi feito, como foi feito e o que isso expressa sobre o autor, especialmente quando há assinatura (um padrão que atende a necessidades psicológicas, para além do “como fazer”).

Ao contrário de métodos contemporâneos mais estruturados, não há um algoritmo. O produto costuma ser um parecer narrativo, combinando porquês e hipóteses clínicas com a cronologia investigativa. Essa natureza idiossincrática é, ao mesmo tempo, seu charme e seu perigo.

LEIA TAMBÉM:

Pornografia Infantil: A indústria sombria – Crianças Negligenciadas – O Problema da Sexualização Infantil – O som da Liberdade – O que é hibristofilia – Depressão e Psicose Pós-Parto – Mulheres Assassinas do Brasil – Transtorno de Personalidade Boderline e o crime passional – Perfilamento Geográfico – Sanidade Mental e Perícia Psicológica – Linguística Forense – Análise de Evidências Comportamentais – Perfil de Ação Criminal

Por Que Essa Abordagem Marcou a História

Quando se pensa em “perfil psicológico” ligado a casos famosos, o imaginário remete a pareceres produzidos muito antes de as metodologias atuais serem consolidadas. Jack, o Estripador, por exemplo, foi alvo de leituras que hoje chamaríamos de psicoclínicas: analisava-se a ferocidade dirigida a órgãos específicos, o risco assumido nas ruas de Whitechapel, a aparente frieza para escapar, tentando extrair traços de personalidade e hipóteses de funcionamento mental do autor.

Não havia matriz estatística nem validação cruzada; havia gente experiente lendo gente a partir de sinais indiretos.

Mesmo hoje, promotores, delegados e defensores ainda pedem a peritos e consultores uma “foto clínica” do provável autor quando a investigação emperra ou quando o padrão parece sugerir um perfil psicopatológico marcante (por exemplo, nos casos em que a forma de agir parece ir além do “resultado pragmático” e mergulha em rituais, humilhações específicas, encenações ou mensagens deixadas).

Nesses cenários, a clínica oferece linguagem para organizar a bagunça e formular perguntas úteis: o comportamento aparenta planejamento? Expressa descontrole? Denota hostilidade direcionada a um tipo de pessoa? Carrega vergonha que tenta ser apagada com encobrimento? Há fantasias de poder que procuram reencenação?

O valor está em abrir trilhas e nomear fenômenos que, sem o olhar clínico, passam como “detalhes”. O risco, como veremos, está em tomar esses nomes por fatos.

Psicólogo Clínico x Consultor Investigativo

Há um erro frequente quando profissionais de saúde mental entram em casos criminais: levar o consultório para a investigação. No perfilamento, o papel é consultivo, não terapêutico. O objetivo não é tratar ninguém, nem atribuir diagnósticos formais a um suspeito ausente. O objetivo é orientar a investigação com hipóteses parcimoniosas, baseadas no que há. Isso implica:

- Abster-se de rótulos fechados (“psicopata”, “narcisista”, “borderline”) sem contato direto, avaliação padronizada e contexto clínico.

- Evitar juízos morais e explicações totalizantes (“fez porque é X”).

- Distinguir o que é explicação clínica (pode fazer sentido na cabeça do perito) do que é evidência (precisa aparecer na cena, no laudo, na contraprova).

- Escrever para a investigação, não para a academia, com foco no que orienta diligências, prioriza buscas e gera refutação.

A regra de ouro: o relatório precisa poder ser desmentido por um novo dado. Se não pode, virou opinião.

As Três Regras de Trabalho Que

Ajudam a Avaliação Diagnóstica

Mesmo sem ser uma escola formal, a prática acumulou três princípios que funcionam como trilhos. Eles são simples de enunciar e difíceis de seguir sob pressão.

Princípio da individualidade

Cada caso é um caso. Parece banal, mas é o antídoto contra estereótipos que se infiltram na rotina (por exemplo, “todo agressor de criança é pedófilo clínico”, “todo homicida íntimo é psicopata”).

A avaliação precisa partir do material específico: como era a relação entre autor e vítima? O acesso foi com convite ou com ruptura? O corpo foi encoberto ou exposto? Houve assalto teatral tolo ou busca seletiva? A narrativa clínica nasce da cena e da história, não do preconceito.

Princípio da interatividade

Relatório bom é compreensível para quem investiga. Se o texto é uma muralha de jargão, ninguém operacionaliza. Traduzir do “psicologuês” para linguagem de investigação é parte do trabalho: em vez de “projeção agressiva sobre objeto parcial”, por exemplo, descrever que o autor parece direcionar raiva a um traço (profissão, idade, marca da relação), e que esse direcionamento tem efeitos na escolha do alvo e na forma do ataque. A pergunta é sempre: o que a equipe faz com isso amanhã de manhã?

Princípio da elasticidade

Avaliação diagnóstica boa muda com o caso. Novas imagens chegam, uma transcrição derruba uma hipótese, um DNA inesperado entra — e o texto precisa acompanhar. A rigidez é inimiga da verdade. A elasticidade manda revisitar hipóteses, apertar ou soltar afirmações, colocar prazos (“esta leitura vale até que chegue o laudo X”). O mundo mudou, os crimes mudam, as tecnologias mudam; o parecer também.

Por Que Perfis Clínicos Podem Acertar

Onde ajudam

- Ritual e assinatura: quando há encenação que foge ao pragmatismo (posturas específicas do corpo, objetos posicionados de modo simbólico, frases padronizadas), o olhar clínico nomeia funções psíquicas prováveis (controle, humilhação, onipotência, expiação).

- Contradições aparentes: cenas que misturam organização e descontrole são comuns. A clínica ajuda a hierarquizar: o que é modo de fazer, o que é falha, o que é evento não previsto.

- Linguagem: ameaças, piadas, apelidos e vocativos repetidos revelam alvos de raiva, vergonhas e fantasias.

- Pós-ofensa: tomar banho na casa, limpar parcialmente, cobrir o rosto da vítima, levar lembranças. Cada ato fala de relação autor–vítima e de tolerância ao contato com o próprio ato.

Onde falham

- Viés de confirmação: ver “o que se quer ver” e arrastar a cena para dentro da hipótese.

- Excesso de rótulos: etiquetas psicopatológicas aplicadas à distância viram atalhos indevidos.

- Cegueira contextual: ignorar restrições situacionais (tempo, espaço, risco) que explicam o comportamento sem recorrer a “traços” profundos.

- Linguagem que não operacionaliza: relatórios bonitos que não viram diligência.

O antídoto é simples: ancorar cada inferência em algo que se possa apontar no processo e explicitar o que derrubaria a hipótese.

Cena do crime, autor e vítima: três focos clínicos que importam

A avaliação diagnóstica tenta costurar três planos, sem inventar costura onde não exista.

1) A cena

Procura-se coerência entre acesso, controle, escolhas e pós-ofensa. A pergunta clínica aqui é: que tipo de mente se expressa nessa combinação? Exemplo: acesso sem arrombamento, circulação à vontade, busca seletiva por documentos — isso soa como familiaridade e planejamento.

Já um ataque caótico, com escalada após humilhação verbal e exposição pública da vítima, pode sugerir raiva reativa e tolerância alta ao risco (ou baixa percepção de risco).

2) O autor

Sem contato direto, o autor é uma voz ausente. A clínica lê signos: trouxe material para controle? Consegue esperar? Consegue desistir? Muda o plano diante do imprevisto? Essas respostas indicam funções executivas, regulação emocional e estilo de personalidade (mais rígido, mais impulsivo, mais teatral).

3) A vítima

Vítima não é figurante. Seu perfil (rotina, vínculos, escolhas de risco, contexto de vulnerabilidade) ajuda a separar vitimização dirigida (alguém com raiva dela ou do que ela representa) de oportunidade (alguém que agiu porque deu). Essa distinção muda rota de investigação.

O Exemplo Clássico

Em Londres, 1888, a metodologia moderna de crime analysis não existia. O que se tinha eram médicos experientes, policiais veteranos e observadores atentos. As leituras clínicas enfatizavam: escolha de alvos (trabalhadoras sexuais numa zona específica), horário, anatomia atingida, grau de risco assumido.

A partir daí, inferiam-se frieza, audácia, conhecimento básico de cortes, hostilidade sexualizada. Hoje, olharíamos com cuidado para o que é teatral (exibição do corpo) e para o que é técnico (cortes), evitando fechar em “diagnósticos” sem pessoa. O ponto didático permanece: antes de matrizes, houve clínica — e a clínica levantou perguntas que, em alguma medida, seguem válidas.

Como Integrar a Avaliação

Diagnóstica Com Métodos Atuais

A experiência mostra que a avaliação diagnóstica funciona melhor quando trabalha junto de escolas que dão estrutura:

- Psicologia Investigativa para padrões e priorização ampla.

- Análise de Evidências Comportamentais para amarração vestígio a vestígio.

- CAP (Criminal Action Profiling) quando se quer codificar comportamentos em variáveis e comparar com bases.

- Geoprofile para território e mobilidade.

- Perícia digital e OSINT para cronologias finas e vínculos reais.

A clínica entra como cola interpretativa, não como motor único. Ela nomeia, questiona, testa coerência; os demais métodos medem, refutam e apontam caminhos.

Procedimento sugerido

- Defina a pergunta com a equipe: o que o parecer precisa entregar? (Ex.: organização/impulsividade? provável vínculo? risco de repetição?)

- Colete o material mínimo: cronologia, laudos, fotos técnicas, transcrições, mapas, rotinas.

- Anote sinais clínicos operacionais: escolhas reiteradas, padrões de fala, reações a imprevistos, pós-ofensa.

- Escreva hipóteses testáveis: “o encobrimento parcial pode indicar vergonha; se houve banhos pós-ofensa em outros eventos, reforça”.

- Marque condição de refutação: “se aparecer uso de drogas naquele horário, rever leitura de controle”.

- Traduza para diligência: “checar prestadores com acesso à porta X”, “priorizar câmeras Y”.

- Revise periodicamente: parecer é documento vivo.

- Registre limites: o que não se sabe ainda e o que pode mudar o quadro.

Ética, Linguagem e o

Risco De Patologizar

A tentação de explicar tudo com um rótulo é grande. Resistir a ela é o que separa a boa prática da adivinhação. Algumas balizas ajudam:

- Evitar diagnósticos formais sem avaliação direta.

- Diferenciar “interesse do perito” de “interesse da investigação”.

- Não usar linguagem que estigmatiza grupos ou identidades.

- Proteger vítimas: não sugerir que “provocaram” condutas do autor.

- Indicar fontes e caminhos de verificação para cada hipótese.

A avaliação diagnóstica não existe para culpabilizar ou explicar magicamente; ela existe para organizar pensamento e direcionar trabalho.

Três Exemplos Ficcionais Sobre

Onde a Clínica Ajuda E Onde Atrapalha

Exemplo 1 – Comportamento

Autor limpa parte da cena, reacomoda roupas da vítima e cobre o rosto com um tecido. A leitura clínica sugere vergonha e ambivalência: quer apagar o ato e “descansar” a vítima.

Diligência: procurar vínculos afetivos com a vítima, trajetórias de proximidade; cruzar com padrões de limpeza em empregos anteriores.

Exemplo 2 — Linguagem de humilhação dirigida

Nos áudios, o autor repete termos ligados a desprezo de classe e envelhecimento. A clínica aponta raiva direcionada a símbolos de status e à passagem do tempo.

Diligência: mapear conflitos recentes da vítima com pessoas dependentes financeiramente dela; buscar histórico de demissões e cobranças públicas.

Exemplo 3 — Ignorar elementos importantes

Cena caótica; consultor escreve “provável sociopatia”. A equipe foca em “frieza”, ignora que a arma falhou e que testemunhas surgiram — variáveis situacionais que explicam o caos. Perde-se tempo precioso. A correção vem quando a AEC mostra que o “descontrole” é produto do evento, não traço essencial.

LEIA TAMBÉM:

Pornografia Infantil: A indústria sombria – Crianças Negligenciadas – O Problema da Sexualização Infantil – O som da Liberdade – O que é hibristofilia – Depressão e Psicose Pós-Parto – Mulheres Assassinas do Brasil – Transtorno de Personalidade Boderline e o crime passional – Perfilamento Geográfico – Sanidade Mental e Perícia Psicológica – Linguística Forense – Análise de Evidências Comportamentais – Perfil de Ação Criminal

O Que Mudou do Século XIX Até Hoje

e o Que Não Deve Mudar

Mudaram os meios: hoje há DNA, balística, perícia digital, câmeras em cada esquina, ciência de dados e metodologias validadas.

O que não deve mudar é o compromisso com clareza, parcimônia e refutabilidade. A avaliação diagnóstica é bem-vinda quando sabe seu lugar: conectar pontos, criar boas perguntas, inspirar testes. Ela se torna problema quando ocupa o lugar da prova.

Perguntas Freqüentes

A avaliação diagnóstica “pega” o culpado?

Não. Ela orienta e prioriza. Autoria exige evidência.

É possível fazer avaliação diagnóstica sem ver a cena?

Sim, mas pior. O mínimo são fotos técnico-científicas, laudos e cronologia.

Por que evitar rótulos psiquiátricos?

Porque, sem exame direto e contexto clínico, rótulos viram palpite com efeito colateral jurídico.

Quando pedir um parecer clínico?

Quando há indícios de assinatura, padrões incomuns, contradições entre organização e caos, pós-ofensa que fale sobre vergonha ou teatralidade — e quando a equipe precisa nomear e testar caminhos.

A clínica substitui métodos estruturados?

Nunca. Ela complementa e conversa com eles.

A avaliação diagnóstica é parte do DNA do perfilamento criminal. Foi ela que, historicamente, ensinou a olhar além do óbvio e a perguntar o que um ato diz sobre quem o praticou. Seu lugar, hoje, é ao lado de métodos que medem, comparam e testam.

Quando a clínica respeita os princípios da individualidade, da interatividade e da elasticidade, ajuda na investigação; quando se confunde com diagnóstico à distância e certeza retórica, prejudica.

O caminho profissional é a responsabilidade: nomear hipóteses, mostrar de onde vieram e aceitar quando o dado disser outra coisa. A melhor contribuição clínica continua sendo esta: organizar a dúvida para que a verdade, trabalhosa como ela é, tenha chance de aparecer.

como fazer avaliação diagnóstica útil para investigação, princípios de individualidade interatividade e elasticidade no profiling, diferenças entre consultoria clínica e terapia em contextos criminais, quando solicitar parecer psicológico em inquéritos complexos, como integrar avaliação diagnóstica com AEC CAP e psicologia investigativa, exemplos de pós-ofensa que indicam vergonha ou teatralidade, como escrever laudo claro e operacional para equipes de campo, riscos de viés e rótulos psiquiátricos aplicados à distância, lições históricas do caso Jack o Estripador para o profiling moderno, roteiro passo a passo para parecer clínico refutável, avaliação diagnóstica, psicologia forense, perfilamento criminal, assinatura criminal, cena do crime, consultoria investigativa, laudo psicológico, psicopatologia, ética pericial,

Avaliação Diagnóstica, Avaliação Diagnóstica, Avaliação Diagnóstica, Avaliação Diagnóstica, Avaliação Diagnóstica, Avaliação Diagnóstica,Avaliação Diagnóstica,

2 Comentários