9 – Marajó – A ilha do Epstein brasileira

Os dados são alarmantes: 93% das vítimas de abuso em Anajás (PA) são meninas — e 66% dos crimes ocorrem fora do lar, revela levantamento do Conselho Tutelar

Marajó– A violência contra crianças inclui pedofilia, exploração sexual de mulheres e prostituição de menores. Não se investiga, não se chega aos autores e, em muitos casos, as próprias famílias participam da engrenagem criminosa.

Autor: Camila Abdo | Revisor e corretor: Edilson Salgueiro Júnior (@salgueiro_jr)

No coração da Amazônia, onde o Rio Amazonas encontra o Oceano Atlântico, repousa a Ilha do Marajó. Um território de superlativos, não apenas em sua vasta extensão geográfica, mas também na profundidade de suas contradições sociais e humanas. Sob a aparente tranquilidade de suas paisagens de campos alagados e florestas densas, pulsa uma realidade de difícil acesso, marcada pela exploração sexual de crianças e adolescentes, pela corrupção institucionalizada e por uma sensação de abandono que molda a psique de sua população.

OBS: A análise a seguir baseia-se nos testemunhos exclusivos e detalhados de algumas fontes do escalão do sistema de Justiça. Por razões de segurança, suas identidades serão mantidas em absoluto sigilo, mas seus relatos constituem o fio condutor desta investigação sobre o trauma, o poder e o silêncio no Marajó.

A minissérie Pssica, da Netflix, ambientada no Pará, nos faz vivenciar o que há de mais perverso na sociedade: o abuso sexual de crianças e adolescentes.

A obra, baseada no romance do escritor paraense Edyr Augusto, feito com relatos reais de meninas vítimas de abusadores e traficantes da Ilha do Marajó, é um soco no estômago de quem afirmou que a Damares Alves, na época ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos no governo de Jair Bolsonaro, mentia a respeito da “Ilha do Epstein brasileira”.

Entre 2020 e 2021, Damares Alves fez uma série de declarações sobre a exploração sexual e o tráfico de crianças na Ilha de Marajó. Suas falas, que incluíam relatos de extrema violência, foram imediatamente politizadas. Setores da esquerda e parte da imprensa acusaram a ministra de fabricar ou exagerar os fatos para avançar uma agenda política conservadora.

Anos depois, em fevereiro de 2024, a cantora gospel paraense Aymeê Rocha utilizou o palco de um reality show musical, o Dom Reality, para fazer um apelo desesperado. Com a voz embargada, ela cantou uma música que denunciava o desaparecimento de crianças e a prostituição infantil em Marajó. E, mesmo com tantas denúncias, a esquerda insiste em fingir que nada acontece na região. Isso traz uma pergunta sem resposta: a quem interessa manter a Ilha do Marajó um paraíso para estupradores e perversos?

Dados Oficiais

Mais de mil casos de violência sexual contra crianças e adolescentes foram oficialmente registrados no arquipélago entre 2018 e 2022. Desse total, a esmagadora maioria (84,84%) foi de estupro de vulnerável. É crucial lembrar que, segundo especialistas, os números oficiais representam apenas a “ponta do iceberg”, com estimativas de que menos de 10% dos casos de estupro são denunciados;

Em 2022, o Ministério Público do Pará (MPPA) abriu 550 processos por crimes contra crianças e adolescentes na região, o que equivale a uma média de 1,5 novo caso por dia. Em apenas 48 dias no início de 2024, foram registrados 40 novos casos; e

A taxa de estupro de vulnerável em Marajó atinge a marca de 69 casos por 100 mil habitantes, um número que é 2,5 vezes maior que a média nacional de 28 casos por 100 mil habitantes.

A exploração sexual na região não é um problema novo. Investigações sobre pedofilia e estupros na região ocorrem oficialmente desde 2006, e o tema já foi objeto de múltiplas Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs) no Congresso Nacional, como a CPI da Pedofilia em 2008.

Em junho de 2025, uma diligência da Comissão de Direitos Humanos (CDH) do Senado, liderada pela própria Damares Alves, esteve na região para investigar denúncias de desaparecimento de crianças.

Os relatos colhidos foram de embrulhar o estômago: crianças que simplesmente somem, como a pequena Elisa, desaparecida aos 2 anos, cuja mãe foi ameaçada por supostos traficantes que exigiam outra criança em troca de sua devolução.

Ranking dos Estados com Maiores

Taxas de Violência Sexual Infantil

A tabela a seguir apresenta os seis estados da Amazônia Legal que lideram o ranking nacional de violência sexual contra crianças e adolescentes, com dados referentes ao ano de 2023:

| Posição | Estado | Taxa (por 100 mil) | Região |

|---|---|---|---|

| 1º | Rondônia | 234,2 | Amazônia Legal |

| 2º | Roraima | 228,7 | Amazônia Legal |

| 3º | Mato Grosso | 188,0 | Amazônia Legal |

| 4º | Pará | 174,8 | Amazônia Legal |

| 5º | Tocantins | 174,2 | Amazônia Legal |

| 6º | Acre | 163,7 | Amazônia Legal |

| – | Média Nacional | 116,4 | – |

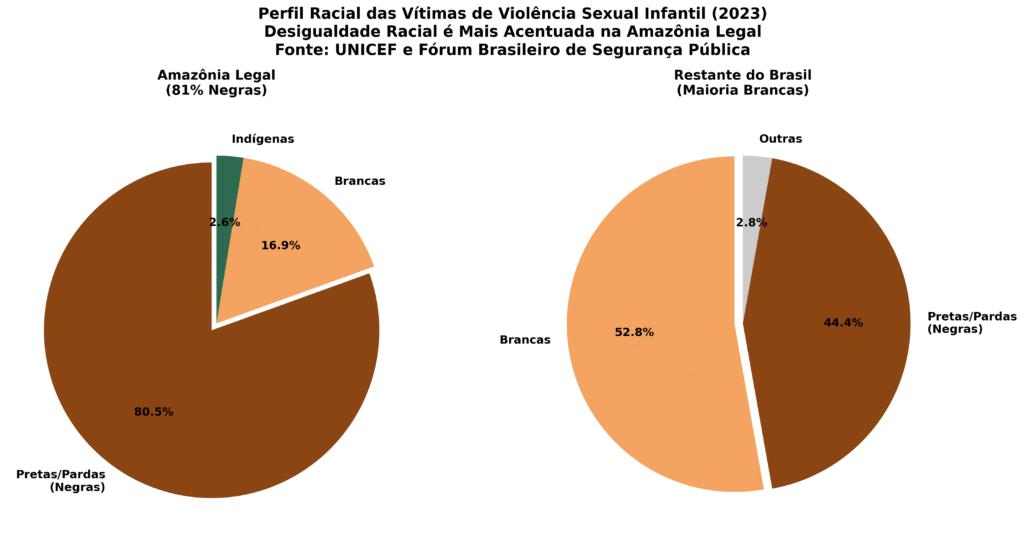

Rondônia, que ocupa o primeiro lugar no ranking nacional, apresenta uma taxa de 234,2 casos por 100 mil crianças e adolescentes, mais do que o dobro da média nacional. Roraima, em segundo lugar, registra 228,7 casos por 100 mil. Mesmo o sexto colocado, Acre, com 163,7 casos por 100 mil, apresenta taxa 40,7% superior à média nacional.

Esses números revelam que a violência sexual infantil na Amazônia Legal não é um problema localizado em um ou dois estados, mas uma questão regional que afeta toda a área, exigindo políticas públicas coordenadas e específicas para o contexto amazônico.

As raízes da subnotificação

O fenômeno da subnotificação de crimes, especialmente os de natureza sexual contra crianças e adolescentes, é um dos indicadores mais alarmantes da falência de um sistema de proteção social.

No Marajó, essa subnotificação atinge proporções endêmicas, mas seria um erro analisá-la apenas como um dado estatístico. Ela é, na verdade, a manifestação de um complexo quadro psicológico coletivo, um sintoma de traumas profundos que se entrelaçam com a desconfiança, o medo e uma forma de desespero assimilado que permeia a vida na ilha.

Segundo um integrante do alto escalão do sistema de Justiça, existe uma confluência de fatores que vão muito além da simples ausência de denúncias. “Há subnotificações por vários motivos: as distâncias e o isolamento, a falta da presença do Estado, a cultura de permissividade, as questões econômicas e o descrédito nas autoridades”, explica.

Para uma vítima ou sua família, denunciar um crime pode significar uma viagem de dias em condições precárias, um custo financeiro proibitivo e a incerteza de qualquer resultado prático. Essa barreira física cria uma barreira mental. A percepção de que a ajuda está, literalmente, fora de alcance, fomenta um estado de desamparo aprendido, um conceito psicológico onde o indivíduo, após repetidas experiências de ineficácia de suas ações, simplesmente deixa de tentar.

A pobreza adiciona uma camada ainda mais perversa a essa dinâmica. O relato de que famílias de crianças participam dessa engrenagem danosa expõe um colapso moral impulsionado pela miséria. Do ponto de vista psiquiátrico, essa situação pode ser entendida como uma forma de dissociação moral, onde indivíduos são forçados a separar suas ações de seus valores éticos para garantir a sobrevivência.

Não se trata de uma aceitação passiva da exploração, mas de uma escolha impossível em um ambiente de escassez extrema. A família, que deveria ser o núcleo primário de proteção, torna-se cúmplice do abuso.

Nesse cenário, a vítima experimenta a traição de seus cuidadores — uma das formas mais devastadoras de trauma psicológico, que pode levar a transtornos de apego, depressão crônica, transtorno de estresse pós-traumático (TEPT) e uma dificuldade permanente em estabelecer relações de confiança ao longo da vida.

As investigações, quando ocorrem, são descritas como ineficazes e performáticas. “Essas CPIs não dão em nada, porque a maioria das pessoas que vão para investigar não tem o propósito de realmente elucidar o assunto”, afirma o integrante do alto escalão do Judiciário.

Essa percepção de que as ações do Estado são apenas um teatro para o público reforça o cinismo e a alienação da população local. Psicologicamente, a comunidade se sente usada e desrespeitada, o que aprofunda a cisão entre os cidadãos e as instituições.

A presença de personagens poderosos na região, como fazendeiros e políticos, introduz o elemento do medo real. O silêncio não é apenas fruto do desamparo, mas também de uma coerção ativa. A ameaça, velada ou explícita, de retaliação contra quem ousa falar, cria um clima de terror que paralisa a comunidade.

Esse medo constante é um fator de estresse crônico, com consequências diretas para a saúde mental — o que gera ansiedade generalizada, paranoia e um estado de hipervigilância constante.

Violência sexual infantil em Anajás (PA):

uma década de silêncio, dor e impunidade

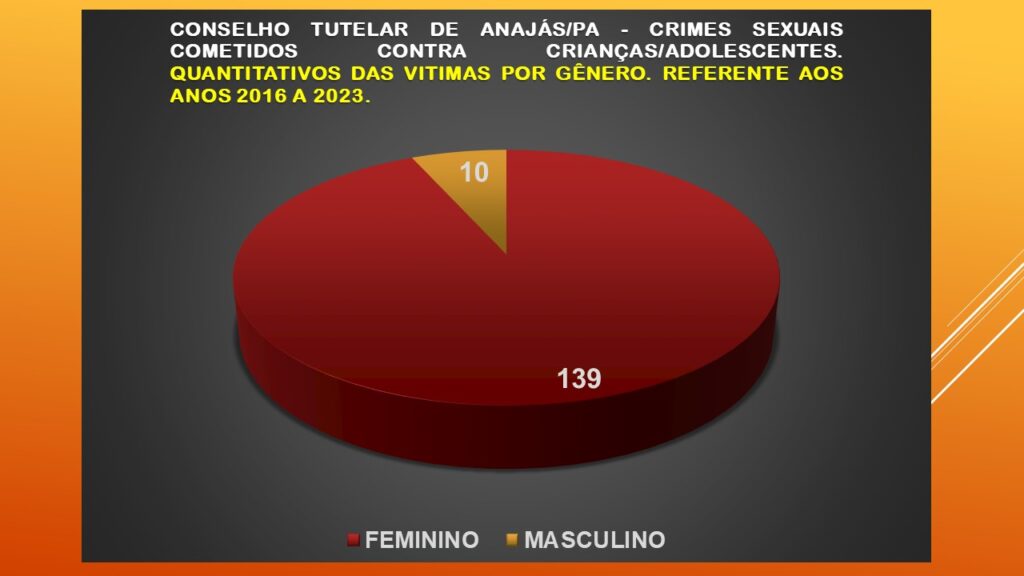

Entre 2016 e 2023, o Conselho Tutelar de Anajás (PA) registrou 149 casos de abuso, estupro e exploração sexual contra crianças e adolescentes. Mais de 90% das vítimas são meninas — e a maioria dos crimes ocorre fora do lar, em um cenário de impunidade, negligência e falência do sistema de proteção.

De acordo com uma fonte ouvida pela reportagem, há casos de crianças sendo vendidas por R$ 1 mil. O denunciante ainda cita o caso Elisa, desaparecida aos 2 anos, cuja mãe foi ameaçada por supostos traficantes que exigiam outra criança em troca de sua devolução.

“A mãe da criança foi ‘seduzida’ por uma traficante a vender a sua filha por R$ 1.000, e esta traficante teve um argumento muito ‘inspirador’: queria ajudar a criança a ter educação e saúde”, denuncia a fonte ouvida pela reportagem. “A mãe e a traficante foram até a sede do conselho tutelar, para solicitar uma autorização de viagem que é somente judicial.

Cheguei a falar com essa traficante, mas não sabia em momento algum que ela era uma criminosa. Ao ser indagado, a informei que ela deveria ir ao Judiciário e solicitar ao juiz da comarca a autorização de viagem. Ela se negou a ir ao fórum e disse que não queria passar por tanta burocracia. Depois, nunca mais as vimos.”

Segundo o informante, a mãe entrou em contato com o Cartório Eleitoral e confessou a venda da criança.

A escalada dos casos: um crescimento alarmante

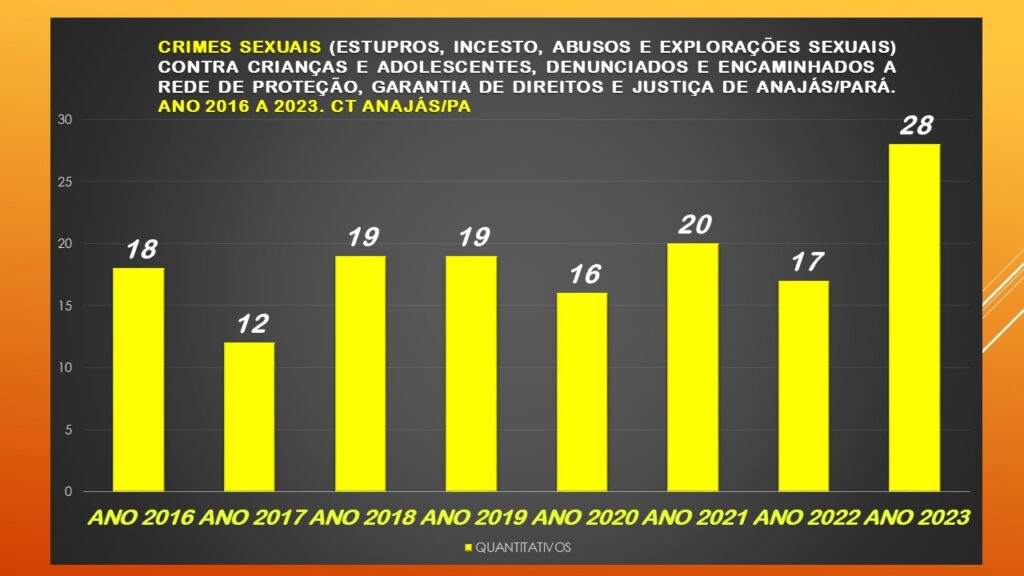

Os registros do Conselho Tutelar de Anajás mostram que os crimes sexuais contra crianças e adolescentes aumentaram 55% entre 2016 e 2023.

Em 2016, foram 18 ocorrências. Em 2023, o número saltou para 28 casos — o maior já registrado. Mesmo com oscilações anuais, a curva geral aponta para uma expansão contínua e preocupante da violência sexual infantil no município.

Esse avanço não é fruto apenas do aumento das denúncias, mas reflete a intensificação dos abusos e a ausência de políticas públicas eficientes.

Enquanto o número de vítimas cresce, o aparato estatal de proteção permanece precário.

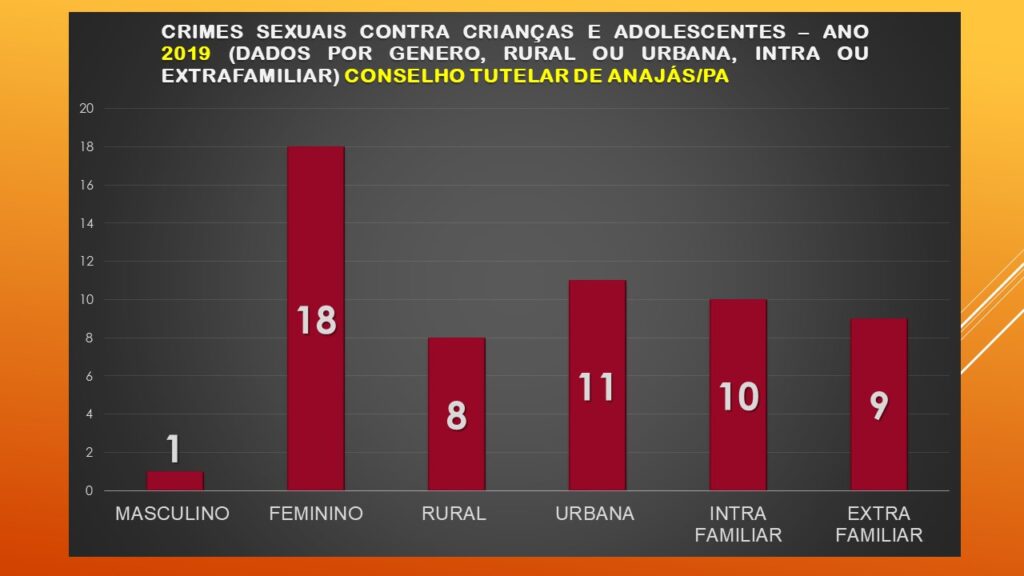

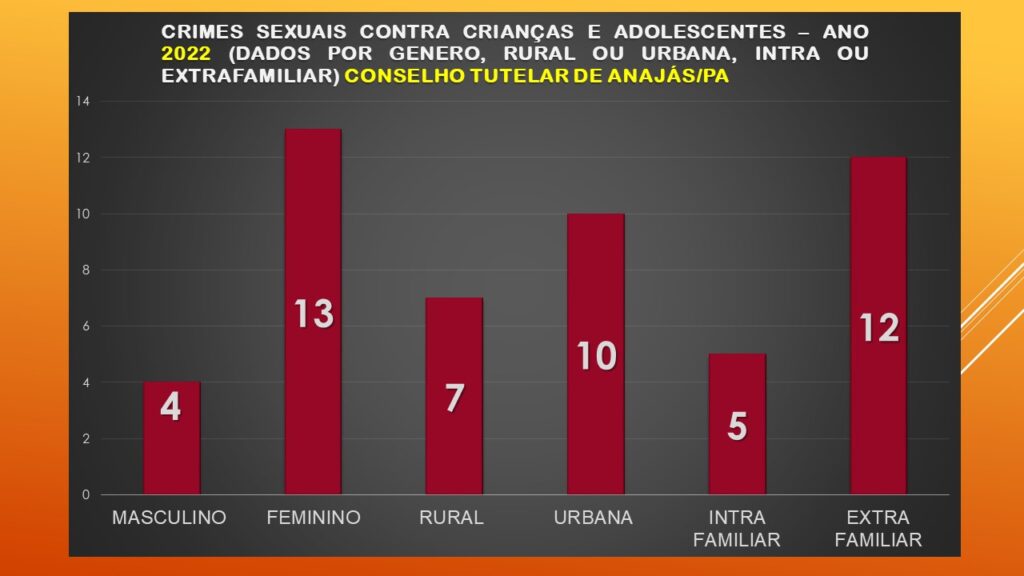

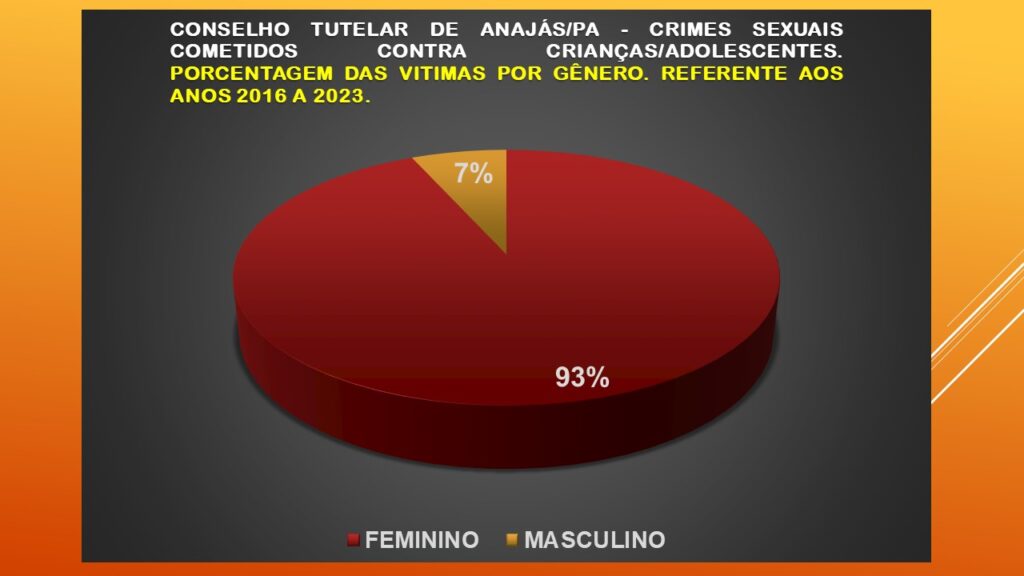

A infância feminina sob ataque

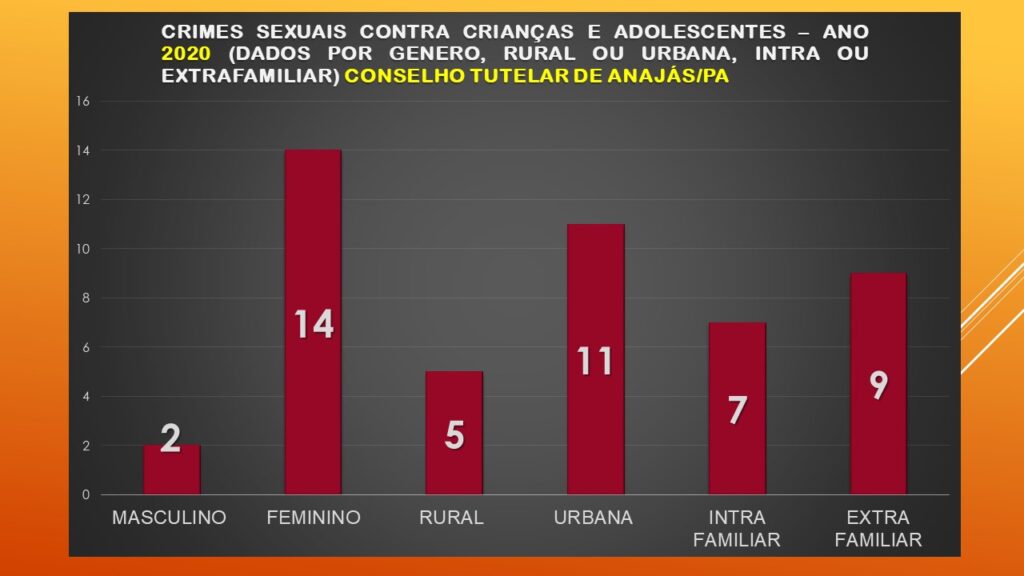

A violência sexual tem rosto e gênero: 139 das 149 vítimas registradas eram meninas. O número equivale a 93% de todos os casos, contra apenas 7% de meninos — uma diferença que expõe o impacto da hipersexualização precoce, do machismo estrutural e da cultura da submissão feminina.

Em 2023, por exemplo, 26 das 28 vítimas eram meninas. Desde muito cedo, meninas em Anajás crescem em um ambiente em que seus corpos são alvos de controle, abuso e violência, muitas vezes dentro da própria comunidade.

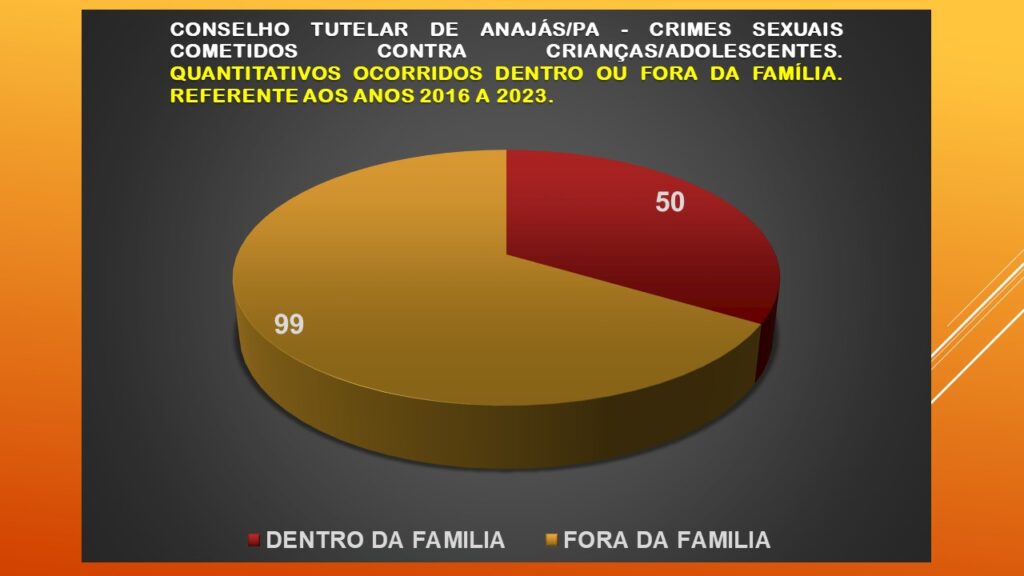

Quando o lar se torna cativeiro

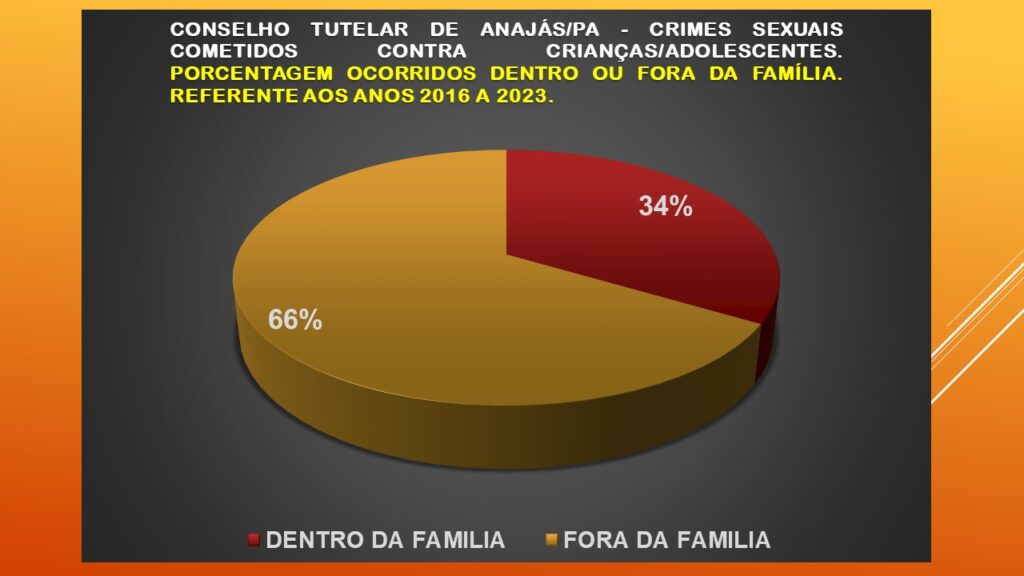

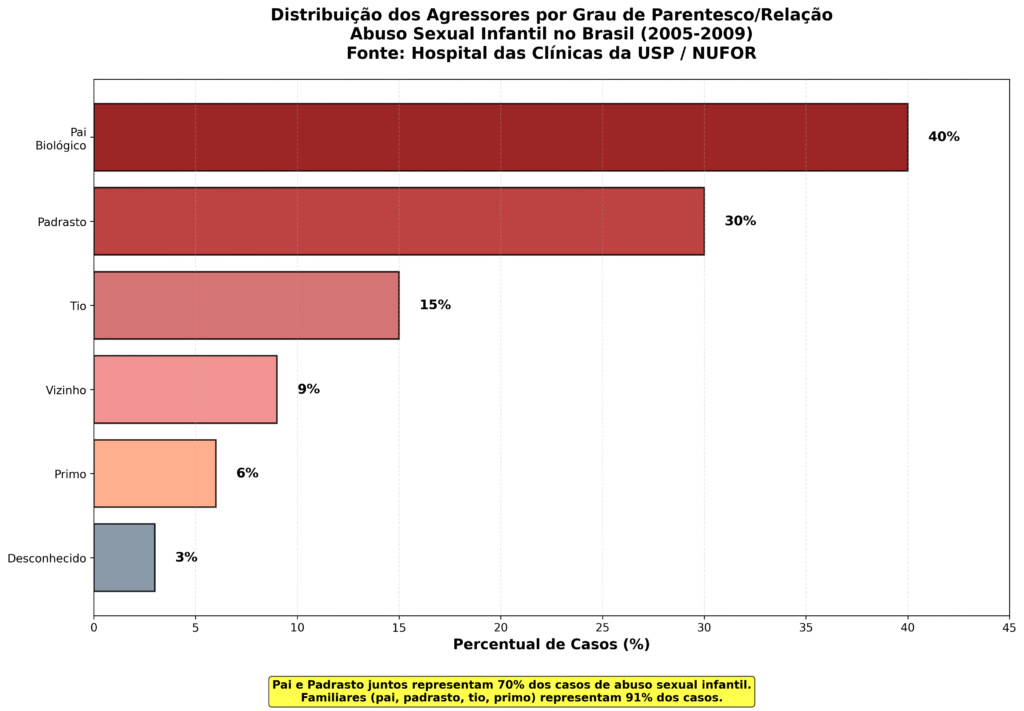

O lar, que deveria ser sinônimo de proteção, é palco de 34% dos casos registrados entre 2016 e 2023 — o equivalente a 50 crimes intrafamiliares. Nesses episódios, os abusadores costumam ser pais, padrastos, avôs, tios, primos ou irmãos.

A violência doméstica sexual é a mais cruel e a mais silenciosa. A vítima vive sob coerção emocional e psicológica, impedida de denunciar por medo, vergonha ou dependência afetiva e esses casos raramente chegam à Justiça. Muitas vezes, a família protege o agressor e abandona a vítima, perpetuando o trauma e consolidando o ciclo da impunidade.

Fora da família: a rua também fere

A maioria dos crimes, entretanto, ocorre fora do ambiente doméstico (66%), somando 99 casos extrafamiliares. São episódios de abuso cometidos por vizinhos, colegas, líderes religiosos ou pessoas de confiança, o que demonstra o quanto a infância está vulnerável em todos os espaços sociais.

O agressor não é um “monstro escondido”: é um cidadão comum, inserido na comunidade, protegido pelo anonimato e pela complacência social. Esse perfil, segundo especialistas em psicologia criminal, representa o predador socialmente integrado — aquele que se disfarça de amigo, mentor ou autoridade para se aproximar da vítima.

Rurais ou urbanos: a violência está em todo lugar

O levantamento revela que a violência sexual atinge tanto as zonas urbanas quanto as rurais. Em 2023, 17 casos ocorreram em áreas urbanas e 11 em comunidades rurais.

No campo, o isolamento e a falta de acesso à rede de proteção tornam as denúncias mais raras. Na cidade, o medo do julgamento e a desconfiança nas instituições silenciam as vítimas.

Os gráficos demonstram que o abuso sexual infantil não é exceção, é rotina. Ele atravessa classes sociais, regiões e estruturas familiares.

A Pastoral da Criança paga advogado

para professsor abusador

Uma das fontes ouvidas pela reportagem, que atuou no munícipio de Chaves, na Ilha do Marajó, revelou um complexo cenário de corrupção, abuso de poder e exploração social que domina a região. Ela expõe desde casos de pedofilia acobertados por instituições de direitos infantis até a atuação de falsos ativistas que se aproveitam da miséria local para promoção pessoal.

Um dos casos mais graves narrados envolve um professor da rede municipal de Chaves, denunciado por abusar sexualmente de alunos de 10 e 12 anos. A polêmica se intensificou quando a defesa do acusado foi assumida pelo advogado Bruno Valente, representante da Pastoral da Criança.

“A instituição que deveria defender os interesses da criança estava, na prática, patrocinando a defesa do pedófilo”, afirmou a fonte, que também citou a Irmã Maria Henriqueta Ferreira Cavalcanti como uma figura central no episódio. “Essas pessoas gostam de holofote, gostam de aparecer na mídia, na imprensa e se dizem defensores dos direitos humanos. Mas, na verdade, você vai ver o resultado do que eles produzem: propaganda de si mesmos. Como é que a irmã Enriqueta, na época chefe da Pastoral da Criança, permitiu que o advogado deles fosse fazer a defesa do professor pedófilo? É um contrassenso.”

Ele ainda estende sua crítica a indivíduos e grupos que se apresentam como defensores dos direitos humanos. Segundo a fonte, muitos são apenas “marqueteiros” em busca de holofotes, que viajam pela região proferindo palestras, mas sem realizar ações concretas. “Na verdade, são atores; eles só querem aparecer”, declarou, ao citar um caso em que Irmã Henriqueta criticou as denúncias da senadora Damares Alves sobre os crimes sexuais no Marajó (leia aqui).

“A Irmã Henriqueta ataca a Damares, como se a Damares estivesse falseando a realidade do Marajó”, diz. “Se conclui que, no Marajó, não tem pedofilia nem violações dos direitos humanos então, o que é que a Irmã Enriqueta faz na vida? A Irmã Henriqueta deveria jogar junto.”

O contrato místico e a dívida de sangue

O desaparecimento da filha do então prefeito de Soure, um caso que assombra a memória da região há décadas, transcende a narrativa de um simples crime para se tornar uma intersecção entre poder político, crenças populares e a brutalidade da violência.

A análise deste evento, conforme detalhado pelo integrante do alto escalão do Judiciário, oferece uma janela para a psique de uma comunidade onde o misticismo não é apenas folclore, mas uma força ativa, capaz de selar destinos e justificar o inimaginável.

O relato de que o prefeito teria feito um “contrato comercial” com uma “feiticeira” para garantir sua vitória e, ao não cumprir sua parte do acordo, teria tido sua filha sacrificada, nos transporta para um universo onde a lógica formal da justiça é suplantada por um sistema de crenças arcaico e implacável.

O aspecto mais perturbador do caso é a naturalidade com que a comunidade local aceitou a narrativa do sacrifício humano como uma consequência lógica da quebra do contrato.

A Polícia Federal se envolveu, um cidadão alemão foi preso e depois liberado, mas a verdade factual nunca veio à tona. A “versão” da feiticeira, de que a menina simplesmente foi embora, prevaleceu oficialmente, enquanto a “versão” do sacrifício se consolidou no imaginário popular.

A reação do pai da vítima, que prometeu matar todos os envolvidos no incidente com a filha, ilustra a falência completa do sistema de justiça. Diante da incapacidade do Estado de punir os culpados, a justiça pelas próprias mãos surge como a única alternativa viável. Esse comportamento, embora compreensível do ponto de vista do luto e da raiva de um pai, representa um retrocesso ao estado de natureza, onde a lei do mais forte (ou do mais determinado) prevalece.

A ferida que o tempo não cura

O trauma sexual na infância deixa marcas neurológicas e emocionais que duram a vida inteira. Estudos mostram alterações em áreas cerebrais como o hipocampo, a amígdala e o córtex pré-frontal, responsáveis pela memória, emoção e julgamento moral. Isso significa que o abuso sexual molda o cérebro da vítima pelo medo.

Crianças abusadas têm risco elevado de desenvolver depressão, ansiedade, transtorno de pânico, dissociação, bloqueios afetivos e ideação suicida. Sem acompanhamento psicológico adequado, essas vítimas crescem presas ao trauma, muitas vezes reproduzindo padrões de autodestruição e sofrimento.

A impunidade que alimenta o crime

O Conselho Tutelar de Anajás faz o possível com recursos escassos, mas enfrenta um sistema inoperante e desarticulado. Não há delegacia especializada, equipe multidisciplinar nem atendimento contínuo para as vítimas.

Sem estrutura, as denúncias se perdem entre burocracias, e os agressores continuam livres. A ausência do Estado é o terreno fértil da barbárie.

Cultura do silêncio

A ausência de Estado se soma a uma herança cultural que transforma a transgressão em costume. Em algumas comunidades, o início da adolescência é visto como passagem para a vida adulta, e velhos ditos populares encobrem abusos que se repetem há gerações. A pobreza empurra famílias a “entregar” filhas para homens mais velhos em troca de sustento. É a mercantilização da infância travestida de sobrevivência.

Quem denuncia sofre retaliação. Quem investiga é isolado. Quem julga, muitas vezes, não tem estrutura nem proteção. Um pacto tácito se consolida: todos fingem não ver para continuar vivendo.

Nos tribunais das pequenas comarcas, processos se acumulam sem conclusão. Promotores e juízes trabalham com recursos mínimos, em fóruns improvisados, cercados por um sistema que recompensa o silêncio e pune a coragem. Casos que deveriam gerar indignação terminam arquivados por falta de provas, e provas desaparecem quando tocam em interesses de poderosos locais.

O poder que protege o crime

No Marajó, o poder veste muitas fardas. Ele se apresenta como prefeitura, como delegado, como padre, como empresário. Mas o resultado é o mesmo: uma teia que se sustenta pela omissão e pelo medo. Aqui, quem detém influência não precisa esconder a própria indiferença.

As tentativas de investigação são, quase sempre, peças de teatro. Comissões formadas por políticos que viajam à ilha por um fim de semana, colhem meia dúzia de relatos e retornam a Belém para discursar diante das câmeras. Nenhuma prova colhida, nenhuma prisão relevante, nenhuma mudança concreta. Quando o assunto sai das manchetes, tudo volta ao mesmo ponto.

Um servidor local resume o desânimo com franqueza: “Toda vez que anunciam que vão investigar, os culpados somem. E quem poderia falar, cala. O silêncio é mais seguro que a verdade”.

As engrenagens da omissão

O sistema de Justiça, frágil e sobrecarregado, é uma engrenagem emperrada. Juízes sem estrutura, promotores desmotivados, fóruns sem energia elétrica constante. Nos gabinetes improvisados, pilhas de processos envelhecem. Não há internet, perícia, transporte, nem segurança para quem tenta agir.

Nas pequenas cidades, a política e o crime andam de mãos dadas. Conselheiros tutelares e líderes comunitários são escolhidos não pela competência, mas pela conveniência. Há relatos de campanhas eleitorais financiadas com entorpecentes — votos trocados por papelotes, cargos oferecidos a quem deve favores. O eleitor, empobrecido e descrente, aceita. O voto, como a inocência, virou moeda de sobrevivência.

A ilha dos que mandam

O poder local é um ciclo fechado. Os mesmos sobrenomes se revezam em cargos públicos há décadas. São famílias que controlam contratos, verbas federais, prefeituras e a própria narrativa sobre a ilha. Quem ousa questionar é isolado, transferido ou silenciado. Há quem diga que, em Marajó, a alternância de poder é a troca de parente.

Essa perpetuação é o coração da decadência: prefeitos que se reelegem com favores, vereadores que se elegem com medo, agentes públicos que servem a quem manda e não à lei. O Estado se transformou em extensão das oligarquias. O crime, em serviço público informal.

O crime organizado e o palanque

Na capital, Belém, os reflexos desse sistema se manifestam com brutal clareza. Figuras ligadas ao tráfico ascendem à política, sob aplausos e alianças oportunistas. Em comícios, a fronteira entre criminoso e candidato é apenas um detalhe de linguagem. O eleitor assiste, descrente e conformado. É a normalização da corrupção — a aceitação de que “todos são iguais”.

O crime organizado não se esconde mais. Ele cobra “taxas” de comerciantes, domina bairros inteiros, impõe regras próprias, arbitra conflitos. Em várias regiões, a autoridade do Estado perdeu espaço para tribunais clandestinos.

A geografia do abuso

A Ilha do Marajó não é uma entidade monolítica. Sua divisão geográfica em duas bandas, a oriental e a ocidental, é um fator determinante na distribuição e na intensidade da exploração sexual de crianças e adolescentes.

A parte oriental, onde se localiza Soure, com seus campos alagados e pecuária, é mais próxima da capital, Belém, e possui uma infraestrutura de transporte relativamente mais rápida.

O lado ocidental, onde fica a cidade de Breves, é uma região de floresta fechada, dominada pela extração de madeira, mais isolada e com uma presença estatal ainda mais tênue. Essa geografia distinta cria ecossistemas sociais e psicológicos diferentes, e é na banda ocidental que a exploração sexual encontra seu terreno mais fértil.

A análise dessa divisão nos permite compreender como o ambiente físico pode moldar o comportamento humano e facilitar a predação. O isolamento da banda ocidental é o principal catalisador da violência. Não há poder legítimo estabelecido. Esse vácuo não significa ausência de ordem, mas a imposição de uma ordem paralela, ditada pelos interesses econômicos locais e pela impunidade. Psicologicamente, a ausência de figuras de autoridade legítimas e protetoras cria um ambiente onde os predadores se sentem desinibidos e as vítimas, completamente desprotegidas.

A percepção de que não há ninguém a quem recorrer não apenas desencoraja as denúncias, mas também afeta a própria capacidade da vítima de conceber a possibilidade de justiça.

A pobreza na parte ocidental atua como um acelerador desse processo. A vulnerabilidade econômica extrema torna as famílias e as crianças alvos fáceis para a exploração. A oferta de pequenas quantias ou bens em troca de favores sexuais, em um contexto de miséria absoluta, pode ser percebida não como uma violação, mas como uma transação de sobrevivência.

Essa dinâmica, conhecida como coerção econômica, é uma forma insidiosa de abuso, pois manipula a necessidade básica da vítima para obter consentimento.

Do ponto de vista psiquiátrico, as vítimas de coerção econômica frequentemente desenvolvem sentimentos complexos de culpa e cumplicidade, o que dificulta o reconhecimento do abuso e a busca por ajuda. Elas podem internalizar a ideia de que foram, de alguma forma, responsáveis pela própria exploração — um fardo psicológico que carregam por toda a vida.

As longas viagens de barco, que podem durar até 20 horas, são um elemento central na mecânica do abuso na banda ocidental. As embarcações, que deveriam ser apenas um meio de transporte, transformam-se em espaços de confinamento e violência. “Já são embarcações que têm camarotes, onde as crianças são levadas para serem violentadas”, descreve uma das fontes.

O barco se torna um microcosmo da própria ilha: um território sem lei, onde a autoridade é exercida pelo poder econômico (os donos das embarcações) e pela força física. O fato de que tal cena pôde ocorrer abertamente, sem nenhuma tentativa de dissimulação, revela o grau de impunidade e a aceitação tácita da comunidade. Para uma criança, ser abusada em um espaço confinado como um camarote de navio é uma experiência de terror absoluto, que combina a violação física com a sensação de aprisionamento e a impossibilidade de fuga.

Esse tipo de trauma pode levar ao desenvolvimento de claustrofobia, ansiedade severa e uma aversão duradoura a situações que remetam à falta de controle e ao confinamento.

A Justiça distorcida

O sistema de Justiça, que deveria ser o pilar da ordem social e o refúgio das vítimas, no Marajó, frequentemente se revela como mais um palco para a perpetuação da impunidade e da indiferença.

Os casos emblemáticos narrados pelo integrante do alto escalão do Judiciário expõem uma engrenagem disfuncional, onde o valor da vida humana é medido em termos monetários e as decisões legais são contornadas com uma facilidade desconcertante.

Essa distorção da Justiça não apenas permite que os criminosos escapem de suas responsabilidades, mas também inflige um profundo trauma psicológico na comunidade, ensinando uma lição brutal: a de que, no final das contas, o poder e o dinheiro sempre prevalecem.

O caso de um avô que começou a estuprar a neta com idade entre 5 ou 6 anos e a engravidou aos 12 anos, por exemplo, ilustra a impotência do sistema judicial diante das redes de proteção familiar e da vastidão geográfica da região. A prova científica, um exame de DNA, que confirma a paternidade do avô com 99,99% de certeza, deveria ser o ponto final da questão.

O juiz o condena e decreta sua prisão. No entanto, a engrenagem da impunidade entra em ação: a família consegue um habeas corpus, o agressor é solto e, quando a condenação é finalmente confirmada, ele desaparece.

Há ainda o caso de um bebê do sexo masculino, com dias de vida, vítima de estupro na cidade de Chaves. Esse é, talvez, o mais desolador de todos, pois ilustra a indiferença em sua forma mais pura. Foi levada ao hospital, vítima de um crime hediondo, e morreu.

Ainda no munícipio de Chaves, onde sustenta um dos piores IDHs do Brasil e talvez do mundo, uma senhora que frequentava bares e festas e era conhecida por ser uma pessoa de uma vida desregrada anunciava, nos bares e nos locais de festa, a virgindade da própria filha de 12 anos.

Segundo a fonte, “ela dizia assim: ‘Estou cobrando 500 reais para quem quiser tirar a virgindade da minha filha.’ E não era a virgindade que ela falava, era outra expressão, mais chula. E a menina tinha 12 anos de idade. E as histórias contavam que ela tinha feito isso com uma outra filha. Que naquela época a menina já estava com seus 16 anos de idade e já trabalhava num prostíbulo na cidade de Macapá. Então, era isso: a visão da mulher e de muitas pessoas é que aquilo era uma atividade comercial”.

Na cidade, não há delegado nem promotor. A ausência de qualquer ação, de qualquer investigação, de qualquer registro oficial, transforma a vítima em um fantasma. Sua vida e sua morte são apagadas, como se nunca tivessem existido.

A cultura como álibi: a psicologia

da tradição e a normalização do abuso

Para compreender a persistência da exploração sexual no Marajó, é preciso ir além dos fatores econômicos e institucionais e examinar as profundas raízes culturais que, em muitos casos, são distorcidas para criar um álibi para o abuso.

A fonte aponta para um “choque de culturas” — uma “fronteira entre a cultura ocidental e a cultura indígena”, onde tradições ancestrais são reinterpretadas e instrumentalizadas para justificar práticas que, sob qualquer outra ótica, seriam consideradas criminosas.

A análise dessa dinâmica cultural revela como a identidade de um povo pode ser sequestrada para normalizar a violência e silenciar as vítimas em nome da tradição.

A ideia de que a moça vira adulta com a primeira menstruação dela é um conceito presente em muitas culturas tradicionais ao redor do mundo. No entanto, no contexto do Marajó, essa passagem ritualística é pervertida e transformada em uma justificativa para a iniciação sexual precoce e, frequentemente, forçada.

A expressão “vou colher o primeiro cacho dessa bananeira”, usada por pais, avôs e tios para se referir ao ato de tirar a virgindade de uma menina que acabou de menstruar, é uma metáfora que revela a objetificação do corpo feminino. A menina não é vista como um indivíduo com autonomia e direitos, mas como um fruto a ser colhido, uma posse sobre a qual o homem mais velho da família tem primazia.

Do ponto de vista da psicologia do desenvolvimento, a menarca (primeira menstruação) é um evento biológico que não corresponde à maturidade emocional ou cognitiva. Uma menina de 12 anos não possui a capacidade psicológica para consentir com uma relação sexual, especialmente com uma figura de autoridade como um pai ou avô.

A imposição dessa “tradição” é, portanto, um ato de violência que ignora as etapas fundamentais do desenvolvimento humano e inflige um trauma profundo na vítima, que é ensinada a ver seu próprio corpo não como seu, mas como propriedade da família.

Essa tradição opera em um espaço pré-legal, onde há um domínio de costumes e normas não escritas. A ausência de registros escritos torna a prática quase invisível para o sistema de Justiça, que depende de provas e documentos. Ao mesmo tempo, a transmissão oral fortalece os laços de cumplicidade dentro da comunidade.

A tradição é mantida viva através de segredos compartilhados, de olhares de entendimento, de uma linguagem codificada que une os membros do grupo e exclui os forasteiros. Romper com essa tradição não é apenas um ato de desobediência individual, mas uma traição à comunidade, uma quebra de um pacto de silêncio que garante a coesão do grupo.

O pacto da mediocridade

A estagnação do Marajó não é um acidente histórico ou uma consequência inevitável de sua geografia. É um projeto. Um projeto deliberado, mantido por uma coalizão de interesses que se beneficia do status quo e que ativamente impede qualquer possibilidade de mudança.

O informante descreve essa situação com uma expressão de precisão cirúrgica: o “pacto da mediocridade”. Esse pacto não é um acordo formal, assinado em papel, mas um entendimento tácito entre as lideranças locais – políticas, empresariais e até religiosas – para manter a região em um estado de subdesenvolvimento perpétuo.

O desenvolvimento traria consigo educação, consciência crítica, novas oportunidades econômicas e, consequentemente, o surgimento de novas lideranças que poderiam desafiar o poder estabelecido. “Se a cultura for melhorada, vão aparecer os questionamentos, vão aparecer concorrentes na política”, observa uma das fontes.

O medo de perder o controle é o motor que alimenta o pacto da mediocridade. As lideranças atuais preferem reinar sobre um território de miséria e ignorância a arriscar sua posição em uma sociedade mais próspera e igualitária.

Essa mentalidade é sustentada por um mecanismo de racionalização, onde as lideranças justificam sua inação e sua corrupção com argumentos que as isentam de responsabilidade. Eles podem culpar o governo federal, a geografia, a cultura do povo, qualquer fator externo, para desviar a atenção de seu próprio papel na manutenção da estagnação. Ao mesmo tempo, desfrutam de um estilo de vida que os isola completamente da realidade da população que governam.

Seus membros controlam as alavancas do poder político, econômico e institucional, e usam esse controle para sufocar qualquer tentativa de dissidência. A população, por sua vez, encontra-se em um estado de apatia e resignação, fruto de décadas de promessas não cumpridas e de uma percepção de que nada pode ser feito para mudar a situação.

Romper esse ciclo exige, de fato, uma intervenção externa, uma força que não esteja comprometida com os interesses locais e que tenha a autonomia e os recursos para desmantelar o pacto da mediocridade. No entanto, essa intervenção não pode ser apenas policial ou judicial.

Ela precisa ser também psicológica e social, focada em reconstruir a autoestima da população, em promover a educação cívica e em criar as condições para que novas lideranças, comprometidas com o bem comum, possam emergir de dentro da própria comunidade. Apenas assim será possível quebrar o pacto de silêncio e estagnação que mantém o Marajó aprisionado em seu próprio labirinto.

O Estado cúmplice

O abandono do Marajó não é geográfico — é político. As autoridades que deveriam representar o Estado usam a distância como desculpa para o descaso. Faltam policiais, faltam escolas, faltam juízes, mas sobram discursos. A cada denúncia, surge uma nova promessa. Nenhuma se cumpre.

Enquanto isso, verbas federais chegam em forma de obras vistosas nas capitais. As ilhas continuam sem saneamento, sem luz regular, sem transporte seguro. Quando eventos internacionais trazem visibilidade, como a COP30, os holofotes se voltam para as avenidas de Belém — e não para os portos onde crianças continuam invisíveis.

Nada muda

Os anos passam e a paisagem política é sempre a mesma. As promessas chegam de barco, as obras chegam de helicóptero, e a esperança vai embora a pé. O Marajó sobrevive no improviso, movido pela fé dos que ainda acreditam que um dia a Justiça virá por terra, e não por decreto.

Nos povoados, o rádio é a única janela para o mundo. Pelas ondas, chegam notícias de escândalos, discursos sobre desenvolvimento sustentável e campanhas de combate à pobreza. Mas, na prática, nada muda. A pobreza não é um acidente: é uma estratégia. Quanto menos o povo souber, menos cobrará. Quanto menos cobrar, mais fácil será governar.

O artigo aborda a questão sob múltiplas perspectivas, cujos pontos mais importantes são detalhados na tabela abaixo.

| Tópico | Descrição |

| Contexto Socioeconômico | A Ilha do Marajó apresenta graves problemas sociais, como altos índices de pobreza (73,11%), extrema pobreza (69,06%), abandono escolar e baixa cobertura de saúde. Esses fatores, somados ao isolamento geográfico, agravam a vulnerabilidade de crianças e adolescentes à violência sexual. |

| Análise da Jurisprudência | Foi realizado um levantamento de processos julgados no Tribunal de Justiça do Pará. Os municípios de Breves, Ponta de Pedras e Soure concentram um número significativo de casos. A análise por coeficiente populacional indica que Ponta de Pedras, Chaves e Soure apresentam as maiores incidências, sugerindo uma possível correlação com a atividade turística em algumas dessas localidades. |

| A Palavra da Vítima | A importância fundamental da palavra da vítima como meio de prova nos crimes sexuais, especialmente contra vulneráveis. A jurisprudência brasileira, incluindo a dos tribunais superiores, confere grande peso ao depoimento da vítima, considerando a natureza clandestina desses crimes, que raramente deixam vestígios. |

As vozes que restam

Mesmo entre as ruínas, há quem resista. Servidores honestos, padres cansados, mães que se recusam a esquecer o nome dos filhos desaparecidos. São vozes que sobrevivem à força da maré. Elas falam baixinho, mas o eco atravessa as paredes da omissão.

Uma delas disse certa vez: “Aqui, a Justiça é como o sol — todos sabem que existe, mas nem sempre chega”.

A ilha que espelha o país

O que acontece no Marajó é o retrato ampliado de um Brasil que se acostumou à desigualdade, que naturalizou a corrupção e que transformou a pobreza em estatística. É o espelho de um país onde o discurso substitui a ação e o marketing ocupa o lugar da moral.

A solução para o Marajó não pode ser superficial. Não bastam operações policiais esporádicas ou CPIs performáticas. É preciso uma intervenção profunda e multidisciplinar, que combine a aplicação rigorosa da lei com políticas de desenvolvimento social, investimento maciço em educação e, crucialmente, um programa de saúde mental em larga escala para tratar as feridas psíquicas de uma população traumatizada.

É preciso quebrar o ciclo de silêncio, cuidar das vítimas, reconstruir a confiança nas instituições e oferecer uma alternativa real à lógica da sobrevivência que hoje governa a ilha.

O grito do Marajó, por tanto tempo abafado pelo isolamento e pelo medo, precisa ser ouvido. E precisa ser respondido com ação, com justiça e, acima de tudo, com humanidade.

EXTRAS – As CPIs

CPI de 2010

As investigações estaduais da CPI da Pedofilia

As investigações conduzidas pela CPI da Pedofilia revelaram uma teia complexa de crimes espalhados por praticamente todo o território nacional. O relatório final, publicado em 2010, descreve em detalhes as operações realizadas em cada Estado e as parcerias entre o Senado, o Ministério Público, as polícias civis e federais e as Assembleias Legislativas.

Em Goiás, a CPI encontrou as primeiras provas consistentes de uma rede nacional de pedofilia articulada pela internet. A investigação nasceu da Operação Carrossel, deflagrada pela Polícia Federal no fim de 2007 e considerada a maior já feita no país contra a pornografia infantil digital. Computadores foram apreendidos com milhares de fotos e vídeos, alguns de extrema brutalidade. Técnicos da SaferNet Brasil explicaram aos parlamentares como os pedófilos se organizavam em fóruns virtuais, trocando arquivos e informações de forma criptografada.

A CPI acompanhou as oitivas e, diante da dificuldade de punir os suspeitos por falta de tipificação específica no Código Penal, propôs o Projeto de Lei nº 126 de 2008, que tornou crime a simples posse de material pornográfico envolvendo menores. Esse foi um marco jurídico direto do trabalho da comissão.

Em Boa Vista, capital de Roraima, a CPI se deparou com um cenário igualmente perturbador. As denúncias envolviam abrigos e instituições públicas responsáveis por acolher crianças em situação de vulnerabilidade. Relatos colhidos durante diligências mostravam que funcionários desses locais abusavam sexualmente de menores sob tutela do Estado.

Em alguns casos, as vítimas foram expostas novamente durante depoimentos policiais malconduzidos. Essa constatação levou a CPI a formular uma das suas recomendações mais importantes: a criação de protocolos de atendimento psicológico e escuta especializada, o que mais tarde inspirou o modelo de “oitiva não revitimizante” adotado em várias legislações estaduais.

No Pará, as investigações tomaram proporções nacionais. O relatório dedica dezenas de páginas a descrever uma rede de pedofilia e turismo sexual que envolvia empresários, estrangeiros, agentes públicos e donos de bares e hotéis. Crianças eram traficadas para garimpos e cidades turísticas, em especial nas regiões de Mosqueiro, Marabá, Altamira e Belém.

A CPI apontou conluio entre policiais e exploradores e denunciou a leniência de autoridades locais. O Tribunal de Justiça do Pará foi citado no documento por omissão e lentidão em casos de abuso sexual infantil. O relatório recomendou a criação de varas especializadas e a responsabilização de magistrados e promotores que se mostraram negligentes. Essa foi uma das passagens mais contundentes de toda a CPI.

Entre as operações interestaduais coordenadas pela comissão, a Operação Turko teve papel simbólico. Articulada com o Ministério Público Federal e a Polícia Federal, a ação visava a desarticular redes internacionais de pornografia infantil e rastrear transações financeiras realizadas com cartões de crédito. As investigações alcançaram fóruns hospedados fora do Brasil e resultaram em prisões em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná. Desse trabalho nasceu a chamada “Coalizão Financeira”, um acordo entre a CPI e empresas do setor de crédito para bloquear transações suspeitas e colaborar com autoridades de outros países. Foi também a primeira vez que o Brasil acionou a Interpol em casos dessa natureza.

Em São Paulo, o caso de Catanduva se tornou um dos episódios mais controversos e dolorosos analisados pela CPI. A cidade foi palco de acusações em massa de abuso infantil, com dezenas de pais e familiares investigados. O processo judicial, conduzido de forma caótica, resultou em prisões, histeria coletiva e, mais tarde, absolvições. O relatório do Senado analisou minuciosamente o caso e concluiu que houve falhas graves nas entrevistas com as crianças e na elaboração de laudos psicológicos, o que gerou falsos testemunhos e destruição de reputações.

A CPI usou Catanduva como exemplo de como a falta de formação técnica de peritos e assistentes sociais pode gerar injustiças devastadoras. Dali surgiu a proposta do “depoimento sem dano”, metodologia que anos depois seria incorporada na Lei 13.431/2017, consolidando o direito de crianças vítimas de violência sexual a serem ouvidas em ambiente protegido e com acompanhamento técnico.

No Espírito Santo, Estado natal de Magno Malta, as investigações revelaram uma série de abusos em escolas, igrejas e instituições religiosas. O relatório registra dezenas de denúncias recebidas diretamente pelo gabinete do senador e encaminhadas ao Ministério Público estadual.

Havia suspeitas de encobrimento por parte de figuras políticas e membros do clero, o que levou à criação de uma força-tarefa conjunta entre a CPI e o MP-ES. Foi no Espírito Santo que nasceu a campanha “Todos Contra a Pedofilia”, idealizada pela própria comissão e posteriormente transformada em um movimento nacional de conscientização, com participação de artistas, igrejas e escolas.

No Piauí, as diligências concentraram-se nas pequenas cidades de Sebastião Barros e Corrente. Ali, a CPI encontrou casos de exploração sexual infantil associados à pobreza extrema. Crianças eram trocadas por comida, roupas e objetos de baixo valor, num retrato cruel da ausência do Estado. O relatório usa expressões fortes para descrever o “abandono institucional” e recomenda a criação de comitês municipais de proteção infantil, além de reforço orçamentário aos Conselhos Tutelares.

No Amazonas, as cidades de Coari, Manaus e Tefé aparecem como epicentros de crimes que misturavam abuso sexual, turismo e poder político. O caso de Coari teve enorme repercussão nacional ao envolver autoridades locais e empresários. Vídeos e fotografias apreendidos pela Polícia Federal mostraram menores em situações de abuso.

A CPI denunciou publicamente as pressões políticas para abafar as investigações e exigiu que o Ministério Público Federal assumisse a condução dos processos. Em Tefé, foram identificados episódios de turismo sexual em comunidades ribeirinhas, com crianças levadas de barco para encontros com estrangeiros. Já em Manaus, a comissão trabalhou ao lado da Polícia Civil e do MP-AM para rastrear redes de pornografia infantil operando em lan houses e cybercafés. O relatório destaca o uso de internet pública como um dos principais meios de disseminação de imagens ilegais.

No Nordeste, a CPI acompanhou as operações em Arapiraca, em Alagoas, e Paulo Afonso, na Bahia, onde os casos se entrelaçavam. Professores, líderes religiosos e servidores públicos foram investigados por abuso coletivo e produção de material pornográfico. As investigações revelaram uma rede interestadual que usava instituições educacionais e grupos comunitários como fachada para aliciamento. A CPI recomendou a criação de núcleos integrados de atendimento a vítimas e defendeu a obrigatoriedade de registro de antecedentes para todos os profissionais que trabalham diretamente com crianças.

O relatório ainda reúne um conjunto de denúncias de outros Estados, como Ceará, Rio Grande do Sul, Mato Grosso e Distrito Federal, muitas delas enviadas por meio do serviço 0800 criado pela CPI e encaminhadas aos respectivos Ministérios Públicos. Magno Malta, em discurso reproduzido no documento, propôs que cada Assembleia Legislativa criasse uma CPI estadual de pedofilia, para formar uma rede nacional de combate permanente. Essa estratégia resultou em comissões locais em diversos Estados e municípios.

A síntese final da seção é contundente. A CPI conclui que a pedofilia no Brasil não é um fenômeno isolado nem restrito ao mundo virtual, mas um sistema interligado por internet, poder econômico e omissão institucional. A maior parte dos abusos, segundo o relatório, ocorria em ambiente familiar, religioso ou educacional. O documento também afirma que a impunidade é alimentada pela lentidão judicial e pela falta de estrutura dos órgãos de proteção. Por fim, a CPI destaca o papel fundamental das empresas de tecnologia e do setor financeiro, que, ao firmarem acordos de cooperação, permitiram rastrear fluxos ilícitos e impedir a monetização de crimes sexuais.

Essa parte do relatório é um retrato doloroso e realista de um país que, nas palavras de Magno Malta, “viu a infância ser saqueada pela indiferença e pela falta de coragem do Estado”. É também o momento em que a CPI mais se aproxima de seu caráter histórico: a tentativa de reconstruir, em meio ao horror, um pacto nacional de proteção à criança.

Comunicado CDH 4248 – Comissão Permanente

de Direitos Humanos” (22 de agosto de 2025)

Comissão de Direitos Humanos apura falhas na proteção de crianças e denuncia abusos sistêmicos

O comunicado nº 4248 da Comissão Permanente de Direitos Humanos, datado de 22 de agosto de 2025, é um documento que reflete a continuidade das investigações iniciadas pela CPI da Pedofilia, mas com novos contornos. A reunião, conduzida por membros da comissão e acompanhada por representantes do Ministério Público Federal, da Defensoria Pública da União e de entidades civis, teve como pauta principal a análise de denúncias recentes de exploração sexual infantil, adoções internacionais suspeitas e o desaparecimento de menores vinculados a programas de acolhimento institucional.

Logo na abertura, o presidente da comissão destacou que as novas denúncias apresentadas “apontam para a persistência de práticas criminosas que violam frontalmente a Convenção sobre os Direitos da Criança” e que muitas delas estão relacionadas a estruturas já identificadas em relatórios anteriores, mas que “permanecem operando com novos disfarces e conexões internacionais”. O texto reforça que o Brasil vive “um cenário de reincidência institucional”, no qual o Estado, apesar das recomendações anteriores, falha em garantir proteção integral às vítimas e responsabilização dos abusadores.

Entre os pontos centrais da reunião, um dos mais impactantes diz respeito à reabertura de investigações sobre adoções irregulares envolvendo crianças das regiões Norte e Nordeste. A comissão cita evidências de transferências ilegais de guarda, intermediadas por ONGs estrangeiras, algumas delas sem autorização judicial. Esses casos, segundo o documento, foram originalmente apurados pela antiga CPI da Pedofilia e agora retornam com novos elementos, indicando a atuação de redes que lucram com o tráfico internacional de menores.

Os senadores presentes cobraram respostas imediatas do Ministério das Relações Exteriores e do Ministério dos Direitos Humanos, exigindo transparência nas cooperações com organizações estrangeiras que têm acesso a abrigos e programas sociais brasileiros. O comunicado enfatiza que a política de adoção deve ser pautada pelo princípio do melhor interesse da criança, e não por critérios políticos, religiosos ou econômicos.

Outro ponto de destaque é a falha no controle e fiscalização das instituições de acolhimento. A Comissão ouviu relatos de crianças que sofreram abusos dentro de abrigos, abarcando desde agressões físicas até exploração sexual. O documento menciona a falta de preparo de servidores públicos e a negligência de conselhos tutelares, que muitas vezes não registram denúncias por medo de retaliações. Um dos trechos mais duros do comunicado afirma que “a omissão de agentes públicos tem produzido vítimas em série, perpetuando o ciclo da violência institucionalizada”.

A comissão também abordou a atuação do sistema de Justiça e segurança pública, criticando a demora nos processos judiciais e a falta de prioridade nos crimes contra crianças. O relatório observa que, em diversas regiões do país, há casos de abuso que permanecem sem julgamento há mais de uma década, enquanto os agressores continuam em liberdade. Membros da CDH classificaram essa situação como “um colapso moral do sistema”, que transforma o sofrimento das vítimas em um “processo interminável de impunidade”.

Durante o encontro, foi destacada a necessidade de revisar a legislação sobre crimes digitais e pornografia infantil, diante do avanço tecnológico e do uso de plataformas cifradas para o compartilhamento de conteúdo ilícito. Especialistas convidados alertaram que a inteligência artificial vem sendo usada para gerar imagens falsas de menores, o que exige atualização urgente do Código Penal e do Estatuto da Criança e do Adolescente. O comunicado propõe a criação de uma força-tarefa interministerial para monitorar ambientes virtuais e aperfeiçoar os mecanismos de rastreamento e denúncia.

O texto também dedica um trecho às ações de repressão já em andamento, mencionando a cooperação entre a Polícia Federal, a Interpol e autoridades de países europeus. Segundo o relatório, as operações recentes indicam a existência de vínculos entre brasileiros e grupos estrangeiros especializados em pornografia infantil e tráfico humano, com foco em capitais turísticas e cidades portuárias. A CDH ressaltou que a falta de acordos bilaterais específicos para esse tipo de crime limita a capacidade do país em responsabilizar cidadãos brasileiros que atuam em redes internacionais.

O comunicado encerra com um tom de advertência. A Comissão de Direitos Humanos reconhece que houve avanços desde a CPI da Pedofilia, mas afirma que o Estado brasileiro ainda falha de forma grave em proteger sua infância. O documento final destaca que “a impunidade permanece o maior inimigo dos direitos humanos”, e anuncia que a comissão instaurará um novo ciclo de audiências públicas para apurar responsabilidades de autoridades e gestores públicos. Entre as medidas anunciadas estão a criação de um banco de dados nacional sobre crimes de abuso infantil, o fortalecimento de políticas de acolhimento com transparência e a exigência de auditorias externas em abrigos e instituições religiosas que lidam com crianças.

A conclusão do comunicado é direta e contundente: “As crianças continuam sendo as principais vítimas de um sistema que as esquece, as explora e depois as silencia. A omissão do Estado é a forma mais cruel de cumplicidade”.

CPI do Desaparecimento de Crianças e Adolescentes de 2010

A audiência pública realizada pela CPI do Desaparecimento de Crianças e Adolescentes, em 16 de março de 2010, na Assembleia Legislativa do Pará, expôs um retrato alarmante do abandono institucional na região do Marajó. Parlamentares, promotores, delegados e mães de vítimas descreveram um cenário de impunidade, falta de estrutura policial e ausência de políticas públicas voltadas à infância. O tom da sessão foi de indignação: o Estado do Pará, apesar de concentrar altos índices de desaparecimentos, não possuía delegacia especializada, nem banco de dados atualizado sobre crianças desaparecidas.

Durante o encontro, o então secretário-adjunto de Segurança Pública, José Ferreira Sales, reconheceu a existência de inquéritos sobre tráfico de mulheres e crianças para o exterior, citando casos com destino ao Suriname. Ele admitiu que não havia mecanismos de rastreamento nem protocolos unificados entre Polícia Civil, Federal e Ministério Público. A delegada Maria do Perpétuo Socorro Maciel, responsável pelo SILCADE, apresentou dados que chocaram os deputados: mais de 2 mil registros de desaparecimento desde 2005, com 54 casos ainda sem solução — em sua maioria, meninas vítimas de exploração sexual.

A assistente social Inete Sotelo relatou casos concretos de adolescentes interceptadas em aeroportos e rodoviárias prestes a embarcar para outros estados, aliciadas por desconhecidos pela internet. Segundo ela, menores viajam com documentos falsos e sem supervisão, muitas vezes com passagens compradas por adultos suspeitos. A fragilidade das famílias, a ausência de fiscalização e a pobreza extrema formam, segundo os especialistas ouvidos, um ciclo contínuo de desaparecimento, prostituição e tráfico humano, agravado pela invisibilidade das vítimas.

Ao fim da audiência, a relatora Andreia Zito classificou a situação do Pará como “um corredor de vulnerabilidade que combina miséria, impunidade e redes criminosas”. As mães presentes clamaram por respostas e acusaram o Estado de abandono. O relatório da CPI concluiu que a ausência de estrutura e de integração entre os órgãos de segurança “transforma o desaparecimento de crianças em estatística e o silêncio das famílias em sentença”. A reunião foi encerrada sob o compromisso de levar os dados à Câmara dos Deputados, mas o documento antecipa o que se confirmaria nos anos seguintes: a Ilha do Marajó se tornaria símbolo da falência estatal na proteção da infância.

Relatório Aprovado (Versão Final) da CPI da Exploração

Sexual de Crianças e Adolescentes – 2014

O relatório final da CPI da Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, aprovado pela Câmara dos Deputados em 2014, consolidou dois anos de investigações sobre turismo sexual, tráfico humano, abuso e adoções ilegais em todo o país. A comissão, presidida por Erika Kokay e relatada por Liliam Sá, percorreu 12 Estados brasileiros, colheu 517 depoimentos e requisitou centenas de documentos, revelando um quadro devastador de impunidade e omissão institucional. Segundo o relatório, o Disque 100 recebeu mais de 53 mil denúncias de exploração sexual entre 2003 e 2011, com o Nordeste e o Sudeste concentrando os casos mais graves.

As investigações trouxeram à tona casos emblemáticos de corrupção e abuso de poder. No Amazonas, o ex-prefeito de Coari, Adail Pinheiro, foi apontado como o chefe de uma rede de exploração de adolescentes, envolvendo políticos, empresários e servidores públicos. Em outros Estados, como Pará e Bahia, foram identificados esquemas de prostituição infantil ligados a obras de grandes empreendimentos, especialmente hidrelétricas e portos, onde aliciadores se aproveitavam da chegada de trabalhadores temporários. O relatório também denunciou a participação de policiais militares e conselheiros tutelares, além de adoções irregulares de crianças encaminhadas para o exterior, mascarando práticas de tráfico internacional.

Um dos trechos mais contundentes do documento afirma que a exploração sexual no Brasil se tornou “endêmica” em áreas de pobreza extrema, sustentada pela omissão das autoridades e pela conivência da Justiça. A CPI constatou delegacias sem estrutura, conselhos tutelares abandonados e decisões judiciais que favoreceram criminosos. O texto faz duras críticas ao Estado brasileiro por “fechar os olhos diante da escravidão moderna” e alerta para o aumento de casos durante grandes eventos, como a Copa do Mundo, quando redes de exploração se infiltraram entre turistas e trabalhadores de obras públicas.

Na conclusão, o relatório propôs mudanças legislativas para agravar as penas de crimes de aliciamento, tráfico e exploração sexual de menores, além da criação de um banco de dados nacional e de uma rede unificada de proteção entre polícia, Ministério Público e Justiça. As deputadas afirmam que, mais do que prisões, o país precisa de políticas preventivas, fiscalização e acolhimento efetivo das vítimas. A frase que encerra o documento resume o tom da CPI: “A exploração sexual de crianças e adolescentes é a mais cruel forma de escravidão contemporânea — e a omissão do Estado é o seu cúmplice silencioso.

Marajó, Marajó, Marajó, Marajó, Marajó, Marajó, Marajó, Marajó, Marajó, Marajó, Marajó, Marajó, Marajó, Marajó, Marajó, Marajó, Marajó, Marajó, Marajó, Marajó, Marajó, Marajó, Marajó, Marajó, Marajó, Marajó, Marajó, Marajó, Marajó, Marajó, Marajó, Marajó, Marajó, Marajó, Marajó, Marajó, Marajó, Marajó, Marajó, Marajó, Marajó, Marajó, Marajó,

Marajó, Marajó, Marajó, Marajó, Marajó, Marajó, Marajó, Marajó, Marajó, Marajó, Marajó, Marajó, Marajó, Marajó, Marajó, Marajó, Marajó, Marajó, Marajó, Marajó, Marajó, Marajó, Marajó, Marajó, Marajó, Marajó, Marajó, Marajó, Marajó, Marajó, Marajó, Marajó, Marajó, Marajó, Marajó, Marajó, Marajó,

5 Comentários