A Cultura da Morte

A Cultura da Morte não se refere apenas a debates sobre temas como aborto ou eutanásia, mas a um conjunto mais amplo de atitudes e crenças que dessensibilizam a sociedade para a violência e transformam o ato de morrer em algo banal ou em uma fonte de fascínio mórbido

A Cultura da Morte – Em vez de encarar a mortalidade como parte integrante da vida, nós a transformamos em um tabu, um evento médico asséptico, ou, em seu extremo oposto, em um espetáculo de consumo.

É neste terreno fértil da negação que germina o que se convencionou chamar de “cultura da morte”. Este termo não se refere apenas a debates sobre temas como aborto ou eutanásia, mas a um conjunto mais amplo de atitudes e crenças que dessensibilizam a sociedade para a violência e transformam o ato de morrer em algo banal ou em uma fonte de fascínio mórbido.

Desde os primórdios, a relação do homem com a morte é ambivalente, um misto de terror e fascínio. Contudo, a forma como lidamos com essa dualidade mudou drasticamente ao longo dos séculos. Se em outras épocas a morte era um evento público, comunitário e integrado aos rituais da vida, hoje ela foi privatizada, hospitalizada e, em grande medida, expulsa do cotidiano.

Essa transformação cultural, no entanto, não eliminou o interesse humano pelo fim da vida; pelo contrário, parece tê-lo intensificado de maneiras complexas e, por vezes, patológicas.

A Negação Moderna

e o Retorno do Reprimido

A cultura ocidental contemporânea, em sua busca incessante pela juventude, produtividade e felicidade, tornou a morte um fracasso, uma falha técnica a ser evitada a todo custo. O historiador francês Philippe Ariès, em sua obra monumental “História da Morte no Ocidente”, descreve essa mudança como a passagem da “morte domada” para a “morte interdita”.

A morte domada, característica da Idade Média, era familiar e pública. As pessoas morriam em casa, cercadas pela família e pela comunidade. O morrer era um ritual conhecido, e a morte, embora triste, era aceita como uma parte natural e inevitável da existência. O homem medieval, como aponta a pesquisadora Lidiane Feitosa Pinto, convivia com a morte como algo que fazia parte da vida.

Em contraste, a morte interdita da modernidade é solitária e medicalizada. O processo terminal do indivíduo é frequentemente transferido para a esfera impessoal do hospital, onde ele é privado não apenas de seus desejos, mas da própria gestão de sua morte, com as decisões sendo delegadas à família e à equipe médica. Falar sobre a morte causa desconforto.

O luto é apressado, e espera-se que as pessoas “superem” rapidamente a perda para retornar à normalidade produtiva. Essa negação sistemática, no entanto, não elimina a morte; apenas a reprime. E, como ensina a psicanálise, tudo o que é reprimido tende a voltar de formas distorcidas e, muitas vezes, mais potentes.

Do ponto de vista psicanalítico, o ser humano vive em um constante dualismo. Enquanto nosso consciente sabe da nossa mortalidade, nosso inconsciente, segundo Freud, está convencido de nossa imortalidade. Ele não consegue conceber o próprio fim. Essa cisão gera uma angústia existencial que é gerenciada por diversos mecanismos de defesa.

A negação é o mais proeminente deles. Ao empurrar a realidade da morte para longe da consciência, criamos um espaço vazio que é preenchido por representações substitutas. A morte real, com sua dor e seu significado, é substituída pela morte espetacularizada: nos filmes de ação, nos noticiários violentos, nas séries sobre crimes reais e na vida de assassinos em série.

A fascinação por essas narrativas funciona como uma forma controlada de se aproximar do tabu, de olhar para o abismo sem o risco de cair nele. É uma forma de consumir a morte sem ter que digerir a própria mortalidade.

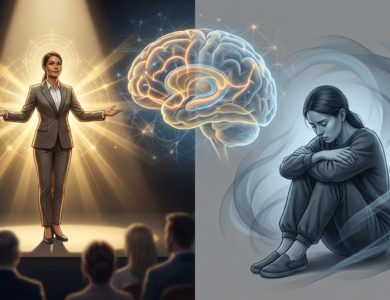

O Cérebro Violento:

A Neurociência da Agressão

Quando a fascinação pela morte se cruza com a propensão à violência, entramos em um território que a neurociência tem se esforçado para mapear. Embora seja crucial evitar um determinismo biológico simplista, é inegável que o cérebro de indivíduos cronicamente violentos apresenta diferenças estruturais e funcionais significativas.

A agressão humana não é produto de uma única “área do mal” no cérebro, mas sim de uma desregulação em uma complexa rede de circuitos neurais responsáveis pelo processamento de emoções, controle de impulsos e tomada de decisão.

No centro dessa rede estão duas estruturas em constante diálogo: a amígdala e o córtex pré-frontal (CPF). A amígdala, um par de pequenas estruturas em forma de amêndoa localizadas no fundo do sistema límbico, funciona como o sistema de alarme do cérebro. Ela é essencial para o processamento de emoções, especialmente o medo, e para a identificação rápida de ameaças no ambiente.

Em uma pessoa saudável, a amígdala dispara um sinal de alerta, e o córtex pré-frontal, a região mais evoluída do cérebro localizada atrás da testa, entra em ação. O CPF, particularmente suas porções ventromedial e orbitofrontal, atua como o “CEO” do cérebro, avaliando a situação, considerando as consequências de longo prazo, inibindo respostas impulsivas e modulando a reação emocional. É o CPF que nos permite sentir medo diante de um perigo real, mas não entrar em pânico ou reagir com violência desproporcional.

Em muitos indivíduos violentos, essa comunicação está quebrada. Estudos de neuroimagem mostram que psicopatas e assassinos em série frequentemente apresentam uma redução significativa no volume da amígdala e uma menor ativação do córtex pré-frontal. Como aponta um artigo da neurologista Amanda Lira e do neurocirurgião Marcelo Azevedo, assassinos em série podem ter uma redução de 5 a 10% na massa cinzenta ao redor do sistema límbico.

Uma amígdala menor ou hipoativa significa uma menor capacidade de processar o medo e, crucialmente, de reconhecer o medo no rosto dos outros, um componente fundamental da empatia. A dor e o terror da vítima simplesmente não são registrados em seu cérebro com a mesma intensidade emocional. Ao mesmo tempo, a atividade reduzida no córtex pré-frontal resulta em uma falha no sistema de freios. A capacidade de inibir impulsos agressivos, de aprender com punições e de sentir culpa ou remorso fica severamente comprometida.

Essa disfunção não nasce no vácuo. A neurociência moderna, através do conceito de neuroplasticidade, mostra que o cérebro é moldado pela experiência. Traumas, abusos e negligência na infância podem deixar cicatrizes literais no cérebro em desenvolvimento. A exposição crônica ao estresse e à violência pode levar a uma amígdala hiper-reativa a ameaças e a um córtex pré-frontal subdesenvolvido, criando um cérebro que está, ao mesmo tempo, em constante estado de alerta e incapaz de controlar suas reações.

Portanto, a biologia de um assassino em série é frequentemente o resultado de uma interação trágica entre uma predisposição genética e um ambiente de desenvolvimento tóxico. Eles não nascem maus, mas a combinação de sua biologia e de suas experiências de vida pode criar uma tempestade perfeita para o desenvolvimento de um comportamento extremamente violento.

O Perfil Criminal:

Decifrando a Mente do Predador

No ápice da cultura da morte, encontramos a figura do assassino em série, o indivíduo que transforma o ato de matar em um ritual, uma compulsão, o centro de sua existência. O estudo desses indivíduos é o foco do perfilamento criminal (criminal profiling), uma técnica de investigação que busca inferir as características de um agressor desconhecido a partir da análise de seu comportamento na cena do crime. Longe de ser a arte mística retratada em filmes, o perfilamento é uma disciplina que combina psicologia, criminologia e análise forense para construir um retrato comportamental do criminoso.

Um dos mitos mais persistentes é que o assassino em série é um produto da sociedade moderna. Como aponta o pesquisador Rafael Pereira Gabardo Guimarães, embora a denominação seja recente, indivíduos com esse padrão de comportamento sempre existiram. Guerreiros e cavaleiros na Antiguidade e na Idade Média, por exemplo, poderiam ser psicopatas que encontravam uma vazão socialmente aceitável para seus impulsos homicidas. O que mudou foi a nossa capacidade de identificá-los e estudá-los.

O perfil psicológico do assassino em série é paradoxal. Frequentemente, eles não são os “loucos” que o imaginário popular supõe. Uma parcela muito pequena é psicótica, ou seja, sofre de uma ruptura com a realidade. A grande maioria é classificada como psicopata. Eles compreendem perfeitamente a diferença entre o certo e o errado e as consequências de seus atos; eles simplesmente não se importam.

Uma de suas características mais assustadoras é a “máscara da sanidade”, um termo cunhado pelo psiquiatra Hervey Cleckley. Eles aparentam ser pessoas normais: têm empregos, famílias, conversam com os vizinhos. Essa fachada de normalidade é uma ferramenta de caça, permitindo que se aproximem de suas vítimas e escondam sua verdadeira natureza por anos a fio.

O núcleo de sua personalidade é uma ausência total de empatia e uma necessidade insaciável de poder e controle. O ato de matar não é apenas um ato de violência, mas a expressão máxima de domínio sobre outro ser humano. A escolha da vítima, o método de assassinato, a disposição do corpo – tudo isso compõe uma assinatura comportamental que revela as fantasias e motivações do criminoso.

O perfilador analisa esses elementos para deduzir características como idade, raça, nível de inteligência, profissão e hábitos do agressor, ajudando a polícia a focar a investigação.

A Psiquiatria do Extremo

Em suas manifestações mais extremas, a fascinação pela morte pode se fundir com a sexualidade, dando origem a algumas das parafilias mais perturbadoras. Uma parafilia é definida pelo Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-5) como um interesse sexual intenso e persistente por objetos, situações ou indivíduos atípicos.

É importante frisar que um interesse parafílico, por si só, não é um transtorno mental. Ele se torna um transtorno parafílico apenas quando causa sofrimento significativo ao indivíduo ou quando envolve o prejuízo ou o risco de prejuízo a outras pessoas.

Neste contexto, a necrofilia representa um dos pontos mais extremos do espectro. Definida como a excitação sexual por cadáveres, ela é uma parafilia rara, mas com uma presença desproporcionalmente alta em casos de homicídio sexual. No DSM-5, ela não possui uma categoria própria, sendo classificada em “Outro Transtorno Parafílico Especificado”.

O ato necrófilo é a objetificação final do outro. A vítima é transformada em um objeto passivo, incapaz de resistir, consentir ou reagir, permitindo ao agressor exercer controle e poder absolutos. É a união da pulsão sexual (Eros) com a pulsão de morte (Thanatos) em sua forma mais literal e chocante.

Do ponto de vista psiquiátrico e forense, a necrofilia em um homicida sexual não é apenas uma preferência sexual bizarra; ela é um indicador de uma psicopatologia profunda. Ela revela uma total incapacidade de se relacionar com outras pessoas como seres humanos, vendo-as apenas como veículos para a satisfação de suas fantasias.

Este comportamento pode ser o ápice de uma vida de isolamento social, abuso, e uma incapacidade de formar laços afetivos saudáveis, culminando na busca de intimidade com o único “parceiro” que não pode rejeitá-lo: um corpo sem vida.

A Necessidade de Encarar o Abismo

A cultura da morte, em suas diversas formas, desde a negação cotidiana até a celebração da violência e as patologias extremas como a necrofilia, é um sintoma de uma sociedade que teme a própria mortalidade. Ao nos recusarmos a integrar a morte como uma parte significativa da experiência humana, nós a exilamos para as sombras, de onde ela retorna como um espetáculo mórbido ou uma violência incompreensível.

A figura do assassino em série, com seu cérebro alterado e sua psicologia vazia de empatia, é o produto final dessa cultura: um predador que caça no vácuo de significado que nós mesmos criamos.

Compreender a neurobiologia da violência e o perfil psicológico desses indivíduos não serve para desculpar seus atos, mas para nos fornecer um mapa mais preciso de como o mal se constrói. Revela que a prevenção é a ferramenta mais poderosa que possuímos.

Um ambiente que protege as crianças do trauma, que ensina a empatia e a regulação emocional, e que promove a saúde mental é a defesa mais eficaz contra o desenvolvimento de cérebros e mentes violentas. Ao mesmo tempo, uma cultura que aprende a falar sobre a morte, a processar o luto e a encontrar significado na finitude é uma cultura que se torna mais resiliente à sedução da violência espetacularizada.

Encarar a cultura da morte é, em última análise, encarar a nós mesmos e nosso medo mais profundo. É um convite a substituir a negação pela aceitação, o espetáculo pelo significado, e a fascinação pela violência pelo cultivo da empatia.

Somente ao trazer a morte de volta do exílio, tratando-a com a seriedade e o respeito que ela merece, podemos esperar construir uma cultura que, em vez de celebrar o fim, afirme verdadeiramente o valor da vida.

A Construção do Assassino

Um dos debates mais intensos na criminologia gira em torno da questão fundamental: assassinos nascem ou são criados? A resposta, como frequentemente acontece na ciência, não é binária. O desenvolvimento de um indivíduo capaz de cometer homicídios em série é o resultado de uma complexa interação entre predisposições biológicas e experiências ambientais, um processo que a neurociência moderna tem conseguido mapear com crescente precisão.

Do ponto de vista genético, estudos com gêmeos e famílias sugerem que existe um componente hereditário na agressividade e em traços de personalidade antissocial. Certas variações genéticas afetam o funcionamento de neurotransmissores como a serotonina e a dopamina, substâncias químicas essenciais para a regulação do humor, controle de impulsos e sistema de recompensa.

Por exemplo, baixos níveis de serotonina no cérebro estão consistentemente associados a comportamentos impulsivos e agressivos. Da mesma forma, alterações nos receptores de dopamina podem aumentar a busca por sensações intensas e reduzir a capacidade de aprender com punições, características comuns em psicopatas.

No entanto, ter uma predisposição genética não é uma sentença. A epigenética, o estudo de como o ambiente pode ligar ou desligar genes, mostra que a expressão dessas vulnerabilidades genéticas depende profundamente das experiências de vida, especialmente durante a infância.

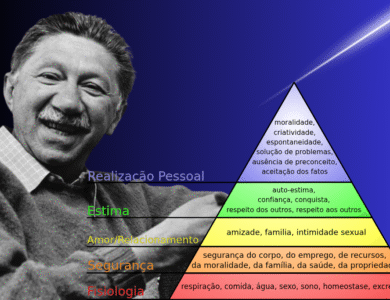

O cérebro humano é extraordinariamente plástico nos primeiros anos de vida, moldando-se em resposta ao ambiente. Crianças que crescem em lares seguros, com cuidadores responsivos e afetivos, desenvolvem conexões neurais saudáveis entre a amígdala e o córtex pré-frontal. Elas aprendem a regular suas emoções, a confiar nos outros e a desenvolver empatia.

Em contraste, crianças expostas a abuso físico, sexual ou emocional, negligência severa ou violência doméstica vivem em um estado de estresse crônico. O cortisol, o hormônio do estresse, inunda constantemente seus cérebros em desenvolvimento. Esse banho químico tóxico pode ter efeitos devastadores.

Estudos mostram que o trauma infantil pode resultar em uma amígdala hiperativa, constantemente em alerta para ameaças, e um córtex pré-frontal subdesenvolvido, incapaz de modular adequadamente as respostas emocionais. O resultado é um cérebro que interpreta o mundo como um lugar perigoso e que reage com agressividade desproporcional a estímulos mínimos.

Além disso, essas crianças frequentemente não desenvolvem um apego seguro com seus cuidadores, o que compromete sua capacidade de formar laços afetivos saudáveis no futuro e de internalizar normas sociais e morais.

A pesquisa de Rafael Pereira Gabardo Guimarães aponta que a origem do comportamento do assassino em série é geralmente atribuída a psicopatia, malformação mental, herança genética ou algum episódio violento ocorrido durante a infância ou adolescência.

Essa multicausalidade é crucial para entender que não existe um único caminho para se tornar um assassino. Alguns podem ter uma carga genética pesada e um ambiente relativamente normal, enquanto outros podem ter uma genética menos vulnerável, mas sofrer traumas extremos. A tragédia ocorre quando os fatores de risco se acumulam e os fatores de proteção estão ausentes.

O Espetáculo do Crime:

Mídia, Fascínio e Consumo

A cultura da morte não é apenas um fenômeno psicológico individual; ela é também um produto cultural e midiático. Vivemos em uma era de proliferação de conteúdo sobre crimes reais, desde documentários e podcasts até séries dramatizadas sobre assassinos em série.

Plataformas de streaming investem milhões em produções que exploram os detalhes mais íntimos e perturbadores de crimes violentos. O gênero “true crime” tornou-se um dos mais populares, atraindo milhões de espectadores e ouvintes ao redor do mundo. A questão que se impõe é: por que somos tão fascinados por essas histórias?

Uma explicação psicológica aponta para a teoria da “gestão do terror”. Segundo essa teoria, a consciência da nossa própria mortalidade gera uma ansiedade existencial profunda. Para lidar com essa ansiedade, buscamos formas de nos sentir seguros e no controle.

Consumir narrativas sobre crimes violentos, especialmente quando o criminoso é capturado e punido, pode oferecer uma sensação de ordem restaurada. Vemos o caos da violência ser domado pela justiça, o que reforça nossa crença em um mundo previsível e controlável. Além disso, ao estudar o comportamento de assassinos, podemos sentir que estamos nos armando com conhecimento para nos proteger, identificando sinais de perigo e aprendendo a evitar situações de risco.

Outra perspectiva sugere que o fascínio pelo crime violento é uma forma segura de explorar nossos próprios impulsos obscuros. A psicanálise nos mostra que todos nós possuímos um lado sombrio, impulsos agressivos e destrutivos que são reprimidos pela civilização e pela moralidade.

Ao assistir a histórias sobre assassinos, podemos, de forma vicária e sem consequências, experimentar esses impulsos proibidos. É uma forma de catarse, de liberar tensões psíquicas através da identificação com o transgressor, sabendo que estamos seguros em nossas casas e que não somos nós cometendo os atos.

No entanto, existe um lado preocupante nessa obsessão cultural. A exposição constante a conteúdo violento pode levar a um processo de dessensibilização. Quanto mais vemos imagens de violência, menos chocantes elas se tornam. O que antes causava horror pode passar a ser visto com indiferença ou até mesmo com uma curiosidade mórbida.

Essa normalização da violência pode ter consequências sociais, tornando as pessoas menos empáticas com as vítimas reais de crimes e mais tolerantes com a violência em geral. Além disso, há o risco de glorificação do criminoso. Ao focar excessivamente na psicologia e na “genialidade” de certos assassinos, a mídia pode, inadvertidamente, transformá-los em figuras fascinantes ou até admiráveis, ofuscando o sofrimento das vítimas e de suas famílias.

Perfilamento Criminal

O perfilamento criminal, também conhecido como análise de perfil criminal, é uma ferramenta investigativa que ganhou notoriedade através de séries de televisão e filmes. Mas o que exatamente é o perfilamento e quão eficaz ele realmente é? Em sua essência, o perfilamento é um método de inferência. A partir da análise detalhada de uma cena de crime, do comportamento do criminoso durante o ato e das características da vítima, o perfilador tenta deduzir as características demográficas, psicológicas e comportamentais do agressor desconhecido.

O processo começa com a coleta de informações sobre o crime. Isso inclui fotografias da cena, relatórios de autópsia, depoimentos de testemunhas e qualquer evidência física disponível. O perfilador então analisa o que o crime revela sobre o agressor. Por exemplo, um crime altamente organizado, com poucas evidências deixadas para trás e uma vítima cuidadosamente selecionada, sugere um criminoso inteligente, planejador, possivelmente com um emprego estável e uma vida aparentemente normal.

Ele provavelmente tem um veículo próprio e conhece bem a área. Em contraste, um crime desorganizado, caótico, com muita evidência forense e uma vítima escolhida de forma oportunista, sugere um criminoso menos inteligente, possivelmente com problemas mentais, desempregado ou subempregado, e vivendo próximo à cena do crime.

O perfilamento também busca entender a motivação do criminoso. Assassinos podem ser classificados em diferentes tipologias. O assassino “visionário” acredita estar recebendo ordens de vozes ou visões, frequentemente associado a transtornos psicóticos. O assassino “missionário” acredita que tem a missão de livrar o mundo de um determinado grupo de pessoas, como prostitutas ou membros de uma minoria. O assassino “hedonista” mata pelo prazer que o ato lhe proporciona, seja prazer sexual, excitação ou simplesmente o poder sobre a vida e a morte. E o assassino “de poder e controle” mata para exercer domínio absoluto sobre suas vítimas, sendo a morte o ápice desse controle.

No Brasil, o perfilamento criminal começou a ganhar espaço institucional recentemente. São Paulo foi o primeiro estado brasileiro a ter um laboratório dedicado à construção do perfil de autores de homicídios e crimes sexuais. A técnica é particularmente útil em crimes de difícil resolução, como homicídios em série, sequestros e ataques motivados por fatores psicológicos complexos.

No entanto, é importante reconhecer as limitações do perfilamento. Ele não é uma ciência exata. Não existe uma fórmula matemática que transforme evidências de cena de crime em um retrato preciso do criminoso. O perfilamento é, em grande parte, baseado em padrões estatísticos e na experiência do perfilador. Ele pode ajudar a focar a investigação, mas não substitui o trabalho policial tradicional de coleta de provas e interrogatórios.

A Psiquiatria Forense

e a Questão da Imputabilidade

Quando um assassino em série é capturado, surge uma questão legal e ética fundamental: ele é responsável por seus atos? Pode ser julgado e punido como qualquer outro criminoso, ou sua condição mental o torna inimputável? A psiquiatria forense é a disciplina que tenta responder a essas perguntas, avaliando a capacidade mental do acusado no momento do crime.

No Brasil, o Código Penal estabelece que é inimputável aquele que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. A questão central é: o assassino sabia que o que estava fazendo era errado e tinha controle sobre suas ações?

A grande maioria dos assassinos em série não se enquadra no critério de inimputabilidade. Como mencionado anteriormente, apenas uma pequena parcela sofre de transtornos psicóticos que rompem com a realidade. A maioria é composta por psicopatas, indivíduos que compreendem perfeitamente as leis e as normas sociais, mas simplesmente não se importam com elas. Eles sabem que matar é errado aos olhos da sociedade; eles apenas não sentem que isso se aplica a eles. Portanto, são considerados imputáveis e respondem criminalmente por seus atos.

No entanto, a avaliação psiquiátrica forense não é apenas sobre determinar a imputabilidade. Ela também busca compreender a psicopatologia do réu, o que pode influenciar a sentença e o tipo de tratamento ou custódia que ele receberá. Um psicopata diagnosticado pode ser considerado de alta periculosidade e receber uma pena mais rigorosa ou ser encaminhado para um hospital de custódia e tratamento psiquiátrico após o cumprimento da pena, se for avaliado que ele ainda representa um risco para a sociedade.

A questão da responsabilidade criminal de indivíduos com graves transtornos de personalidade continua sendo um dos temas mais debatidos na interseção entre direito, psiquiatria e ética. Até que ponto a biologia e a história de vida de uma pessoa podem ser usadas para mitigar sua culpa? E, ao mesmo tempo, como a sociedade pode se proteger de indivíduos que, devido à sua constituição psicológica, representam um perigo contínuo? Essas são perguntas sem respostas fáceis, que exigem um equilíbrio delicado entre justiça, compaixão e segurança pública.

Quebrando o Ciclo da Violência

Se a cultura da morte e o comportamento extremamente violento são produtos de uma interação entre biologia e ambiente, então a prevenção deve atacar ambos os flancos. Embora não possamos, atualmente, alterar a genética de um indivíduo, podemos criar ambientes que minimizem a expressão de predisposições negativas e maximizem o desenvolvimento saudável.

A prevenção primária começa na primeira infância. Programas de visitação domiciliar para famílias em situação de vulnerabilidade, que oferecem suporte a pais e cuidadores, ensinam técnicas de parentalidade positiva e identificam precocemente sinais de abuso ou negligência, têm se mostrado eficazes em reduzir a incidência de trauma infantil. Investir em educação infantil de qualidade, que não apenas ensina habilidades acadêmicas, mas também promove o desenvolvimento socioemocional, a empatia e a resolução de conflitos, é fundamental. Crianças que aprendem a nomear e regular suas emoções, a se colocar no lugar do outro e a resolver problemas de forma não violenta têm muito menos probabilidade de desenvolver comportamentos agressivos crônicos.

A identificação precoce de crianças e adolescentes em risco também é crucial. Sinais como crueldade com animais, piromanía, enurese persistente (a chamada “tríade de Macdonald”, embora sua validade preditiva seja debatida), isolamento social extremo, fantasias violentas recorrentes e falta de empatia devem ser levados a sério. Intervenções terapêuticas precoces, que envolvem a criança, a família e, quando necessário, a escola, podem ajudar a redirecionar trajetórias de desenvolvimento problemáticas.

No nível social mais amplo, combater a cultura da morte significa repensar nossa relação com a violência. Isso inclui políticas de controle de armas, redução da desigualdade social, combate ao abuso de substâncias e, crucialmente, uma mudança na forma como a mídia retrata a violência. Responsabilidade editorial, evitando a glorificação de criminosos e focando nas vítimas e nas consequências reais da violência, pode ajudar a dessensibilizar menos e humanizar mais.

Além disso, promover uma cultura que fale abertamente sobre a morte, o luto e a finitude, integrando esses temas de forma saudável na educação e no discurso público, pode reduzir a necessidade de buscar a morte como espetáculo ou tabu.

Da Negação à Integração

A cultura da morte é um espelho distorcido de nossa própria mortalidade negada. Ao empurrar a morte para as margens da consciência, criamos um vácuo que é preenchido por suas manifestações mais sombrias: a violência espetacularizada, a fascinação mórbida e, em seus extremos, o comportamento de indivíduos que transformam o ato de matar em uma compulsão.

Compreender esse fenômeno exige uma abordagem verdadeiramente interdisciplinar, que integre os insights da psicologia sobre a negação e a angústia existencial, da neurociência sobre as bases biológicas da agressão, da psiquiatria sobre os transtornos de personalidade e parafilias, e da criminologia sobre o perfilamento e a prevenção do crime.

O assassino em série não é um monstro nascido do nada, mas o produto de uma tempestade perfeita de fatores genéticos, neurobiológicos, psicológicos e sociais. Seu cérebro, moldado por traumas e predisposições, funciona de forma diferente, com uma amígdala comprometida e um córtex pré-frontal incapaz de frear impulsos. Sua psicologia é vazia de empatia, dominada por fantasias de poder e controle. E seu comportamento é, em parte, uma resposta a uma cultura que simultaneamente nega e celebra a morte.

A solução não está em buscar bodes expiatórios ou em aceitar um determinismo fatalista. Está em reconhecer a complexidade do problema e em agir em múltiplas frentes. Proteger as crianças, promover a saúde mental, educar para a empatia, responsabilizar a mídia e, acima de tudo, aprender a falar sobre a morte de forma madura e significativa.

Ao trazer a morte de volta para o centro da vida, não como um tabu ou um espetáculo, mas como uma realidade a ser aceita e integrada, podemos esperar construir uma cultura que, em vez de alimentar a violência, nutra a compaixão e afirme, verdadeiramente, o valor inestimável de cada vida humana.

Referências

Siever, L. J. (2008). Neurobiology of aggression and violence. American Journal of Psychiatry, 165(4), 429-442. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4176893/

Pinto, L. F., & Baia, Â. F. (2013). A REPRESENTAÇÃO DA MORTE: DESDE O MEDO DOS POVOS PRIMITIVOS ATÉ A NEGAÇÃO NA ATUALIDADE. Revista Humanae, 5(1). https://revistas.esuda.edu.br/index.php/humanae/article/download/74/66

Arreguy, M. E. (2010). A leitura das emoções e o comportamento violento mapeado no cérebro. Physis: Revista de Saúde Coletiva, 20(4), 1267-1292. https://www.scielo.br/j/physis/a/nXVCbfJ6s3MbzKLJZVwHMGC/?lang=pt

Guimarães, R. P. G. (2020). O perfil psicológico dos assassinos em série e a investigação criminal. Revista da Escola Superior de Polícia Civil do Paraná. https://www.escola.pc.pr.gov.br/sites/espc/arquivos_restritos/files/documento/2020-05/artigo_5_rafael_pereira_gabardo_guimaraes.pdf

Lira, A., & Azevedo, M. (2022, 16 de fevereiro). Como é o cérebro de um serial killer? Neuro e Saúde. https://neuroesaude.com/2022/02/16/como-e-o-cerebro-de-um-serial-killer/

Rosman, J. P., & Resnick, P. J. (1989). Sexual attraction to corpses: a psychiatric review of necrophilia. Bulletin of the American Academy of Psychiatry and the Law, 17(2), 153–163. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2667656/

American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed.). https://www.psychiatry.org/psychiatrists/practice/dsm

Pinto, L. F., & Baia, Â. F. (2013). A REPRESENTAÇÃO DA MORTE: DESDE O MEDO DOS POVOS PRIMITIVOS ATÉ A NEGAÇÃO NA ATUALIDADE. Revista Humanae, 5(1). https://revistas.esuda.edu.br/index.php/humanae/article/download/74/66

Arreguy, M. E. (2010). A leitura das emoções e o comportamento violento mapeado no cérebro. Physis: Revista de Saúde Coletiva, 20(4), 1267-1292. https://www.scielo.br/j/physis/a/nXVCbfJ6s3MbzKLJZVwHMGC/?lang=pt&format=pdf

Guimarães, R. P. G. (s.d.). O perfil psicológico dos assassinos em série e a investigação criminal. Revista da Escola Superior de Polícia Civil do Paraná. https://www.escola.pc.pr.gov.br/sites/espc/arquivos_restritos/files/documento/2020-05/artigo_5_rafael_pereira_gabardo_guimaraes.pdf

Lira, A., & Azevedo, M. (2022, 16 de fevereiro). Como é o cérebro de um serial killer? Neuro e Saúde. https://neuroesaude.com/2022/02/16/como-e-o-cerebro-de-um-serial-killer/

Rosman, J. P., & Resnick, P. J. (1989). Sexual attraction to corpses: a psychiatric review of necrophilia. Bulletin of the American Academy of Psychiatry and the Law, 17(2), 153–163. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2667656/

American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed.). https://www.psychiatry.org/psychiatrists/practice/dsm

A Cultura da Morte, A Cultura da Morte, A Cultura da Morte, A Cultura da Morte, A Cultura da Morte, A Cultura da Morte, A Cultura da Morte, A Cultura da Morte, A Cultura da Morte, A Cultura da Morte, A Cultura da Morte, A Cultura da Morte, A Cultura da Morte, A Cultura da Morte, A Cultura da Morte

A Cultura da Morte, A Cultura da Morte, A Cultura da Morte, A Cultura da Morte, A Cultura da Morte, A Cultura da Morte, A Cultura da Morte, A Cultura da Morte, A Cultura da Morte, A Cultura da Morte, A Cultura da Morte, A Cultura da Morte, A Cultura da Morte, A Cultura da Morte, A Cultura da Morte

A Cultura da Morte, A Cultura da Morte, A Cultura da Morte, A Cultura da Morte, A Cultura da Morte, A Cultura da Morte, A Cultura da Morte, A Cultura da Morte, A Cultura da Morte, A Cultura da Morte, A Cultura da Morte, A Cultura da Morte, A Cultura da Morte,

Um Comentário