Análise de Evidências Comportamentais

Análise de Evidências Comportamentais

Análise de Evidências Comportamentais – Nem todo crime fala do mesmo jeito. Em alguns, os vestígios contam uma história linear; noutros, o cenário é ruidoso, contraditório, cheio de reentrâncias. A Análise de Evidências Comportamentais (AEC), associada ao trabalho de Brent Turvey e consolidada nos anos 1990, propõe um caminho: reconstruir o comportamento a partir do que realmente existe — físico, documental e testemunhal —, evitando projeções, atalhos estatísticos e “tipos ideais” que podem distorcer a leitura.

O Que a AEC Entende Por

“Análise de Evidências Comportamentais”

A expressão evidência comportamental abrange qualquer vestígio que ajude a estabelecer se, quando e como uma ação ocorreu, permitindo inferências sobre escolhas, hábitos, decisões e contratempos do ofensor e da vítima.

No plano físico, entra tudo aquilo que se levanta na cena e no corpo: padrões de sangue, dinâmica de impacto, lesões, armas, objetos deslocados, portas forçadas, rastros de solo, fibras, marcas de amarração, todo e qualquer detalhe que traga uma história embutida na sua posição e condição.

No plano documental, cabem fotos técnico-científicas da cena, laudos, relatórios, mapas, linhas do tempo, registros de câmeras e arquivos digitais (metadados, logs, dados de localização). No Brasil, essa camada é vital para peritos consultores e psicólogos investigativos autônomos, que não costumam ir ao local do crime; muitas vezes, o trabalho nasce e se desenvolve a partir das imagens oficiais anexadas ao inquérito.

No plano testemunhal, a AEC considera relatos de vizinhos, familiares, transeuntes, atendentes de bares e lojas, além de áudios e transcrições de chamadas. Fala-se o que e como se fala: palavras de ameaça, frases de provocação, súplicas, apelidos, mudanças de volume, pausas e entonações — tudo isso pode sinalizar motivação, dinâmica de poder e viradas de curso durante o evento.

Qualquer inferência sobre comportamento precisa estar ancorada em evidência verificável. Suposições soltas — por mais sedutoras — não entram.

O Que Distingue a Análise de Evidências Comportamentais?

A AEC surge nos anos 1990 como reação a leituras apoiadas em tipologias e médias estatísticas, comuns em abordagens indutivas. Em vez de começar por “tipos” e encaixar um caso neles, a AEC parte do caso em si e segue na direção oposta: do vestígio para o comportamento.

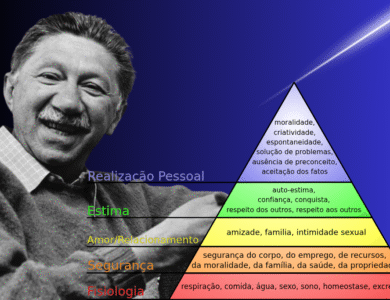

Isso não significa desprezar ciência ou literatura comparativa; significa priorizar o específico. Enquanto a Psicologia Investigativa opera de maneira nomotética (generalizações a partir de muitos casos) e indutiva (do particular para o geral), a AEC se declara ideográfica e dedutiva: parte dos dados concretos do caso para testar hipóteses sobre o que aconteceu, rejeitando o que não conversa com o conjunto probatório.

No dia a dia, essa diferença muda decisões. Em uma abordagem indutiva, o analista pode dizer: “neste tipo de homicídio íntimo, costuma haver X; portanto, espero ver Y.” Na AEC, a ordem se inverte: “temos X e Y observados; o que eles, juntos, permitem afirmar sobre a sequência de atos, escolhas e razões?”

Brasil, Prática e Limitações

Nos Estados Unidos, consultores privados conseguem — com autorização — visitar a cena e dialogar in loco com investigadores. No Brasil, peritos concursados é que vão ao local, e as equipes externas trabalham com o que está no processo. Isso coloca um peso enorme sobre a qualidade do registro fotográfico e fílmico: ângulos, distâncias, escala, sequência da coleta, cadeia de custódia.

Para quem perfila a partir do gabinete, a disciplina da AEC tem que seguir regras rígidas que não admitem erros: jamais inventar o que a imagem não mostra, não supor montagem de cena sem traços concretos, não inferir motivação sem ponte empírica. Em outras palavras, a falta de “cheiro de cena” é compensada por rastreabilidade metodológica.

LEIA TAMBÉM:

Pornografia Infantil: A indústria sombria – Crianças Negligenciadas – O Problema da Sexualização Infantil – O som da Liberdade – O que é hibristofilia – Depressão e Psicose Pós-Parto – Mulheres Assassinas do Brasil – Transtorno de Personalidade Boderline e o crime passional – Perfilamento Geográfico – Sanidade Mental e Perícia Psicológica – Linguística Forense

Dez Princípios da AEC

A escola organiza seu modo de pensar em princípios operacionais. Eles evitam erros clássicos — como projeção do analista, confusão entre intenção e resultado e dependência de lembranças instáveis.

1) Princípio da singularidade

Pessoas não são clones. Dois agressores expostos a experiências parecidas podem reagir de maneiras opostas; duas vítimas submetidas ao mesmo estímulo podem escolher caminhos diferentes. A singularidade não nega padrões; ela lembra que padrão não esgota o indivíduo. Na prática, não se parte de “todo homicídio passional tem…”, e sim de “neste homicídio há…”.

2) Princípio da separação

O analista precisa separar o que é dele (valores, crenças, gatilhos) do que é do ofensor, da vítima e do crime. O risco aqui é a projeção: transformar a cena numa tela onde se projetam certezas pessoais. A solução é método, supervisão clínica e — como você bem sublinhou em aula — psicoterapia como higiene mental do profissional.

3) Princípio das dinâmicas comportamentais

Comportamento muda. O que a pessoa faz evolui ou involui conforme aprende com sucessos e fracassos. O modus operandi pode adaptar-se dentro do mesmo crime (porque apareceu uma testemunha ou a vítima reagiu) ou ao longo de uma série. A assinatura — componente que atende a uma necessidade psicológica mais profunda — tende a ser estável, mas não é o mesmo que o modo de fazer.

4) Princípio da motivação comportamental

Toda ação vem amarrada a uma motivação, explícita ou difusa: controle, fuga, encobrimento, afirmação de poder, ganho financeiro, excitação, rancor, “salvar a face”, evitar humilhação. A pergunta “por quê?” é o farol. Sem motivação plausível, a leitura desanda — e a AEC prefere não concluir a forçar uma explicação.

5) Princípio da multideterminação

O mesmo ato pode servir a muitos fins. Levar uma faca pode significar matar, ferir para subjugar, intimidar ou viabilizar fantasia de dominação. Por isso, a AEC evita “equações” do tipo ato = motivo fixo. O analista precisa combinar vestígios e contexto para decidir qual leitura se sustenta.

6) Princípio da dinâmica motivacional

Motivos mudam dentro do próprio evento. Um assaltante entra buscando dinheiro e, após resistência, desliza para punição ou crueldade; um agressor sexual começa movido por excitação e passa a humilhar por ódio. Essa deriva deixa rastro: intensificação da violência, mudanças de linguagem, novos objetos acionados, escala de agressão.

7) Princípio da variância comportamental

A mesma ação, em ofensores diferentes, desempenha papéis distintos. Uma arma apontada pode ser instrumento de controle para um, ferramenta de ferimento para outro, fetiche de poder para um terceiro. Sem reconhecer essa variância, o perfil cai em estereótipos.

8) Princípio das consequências não intencionais

A cena nem sempre mostra o que o ofensor pretendia. Arma falha; vítima foge; vizinho aparece; câmeras gravam. Resultado: sinais de improviso e trajetórias quebradas. A AEC toma cuidado para não confundir objetivo com resultado: há diferenças entre “queria matar” e “acabou matando”.

9) Princípio da memória corrompida

Testemunhas e vítimas não mentem necessariamente quando erram; memórias decaem, se misturam, se completam com suposições. Entrevistas mal conduzidas induzem falsas lembranças. O analista trabalha com o relato como dado a ser testado, não como texto sagrado.

10) Princípio da confiabilidade

Um perfil sólido só é tão bom quanto a qualidade dos dados. A AEC exige cadeia de custódia clara, imagens técnicas, laudos íntegros, fontes checadas. Diante de informação duvidosa, melhor declarar limite do que erguer castelos sobre areia.

LEIA MAIS:

Análise Investigativa Criminal – FBI e o Criminal Profiling – Assinatura Criminal – Modus Operandi

Assinatura Criminal – Assassinos em Massa – Anatomia do crime – vestígios – Crimes contra a dignidade sexual – Criminal Profiling ou perfilamento criminal – Redes de Ódio – Assassinos em Massa – Autópsia Psicológica – Crimes sexuais cometidos por mulheres

Do Vestígio ao Enredo Mínimo

A oficina da AEC é, no fundo, uma sala de edição. Em vez de “roteirizar” um crime, o analista monta um enredo mínimo a partir de pistas duras:

- Cronologia verificável: quando a vítima foi vista pela última vez, quando cartões foram usados, quando câmeras captaram a silhueta, quando vizinhos ouviram ruídos.

- Geometria da cena: portas, janelas, corredores, rotas de entrada/saída, zonas de luta, de busca, de encobrimento.

- Sinais de decisão: o que foi trazido (luvas, fita, arma), o que foi improvisado, o que foi retirado (celular, DVR), o que foi deixado (bitucas, pegadas, cordas).

- Linguagem do corpo gravada em vestígio: trajetória de sangue, padrão de respingos, posição de objetos derrubados, direção de deslocamentos.

- Pontos de virada: marcas de escalada de violência, quebras da rotina do ofensor, tentativas de “corrigir” o curso, bloqueios não previstos.

Com isso, a AEC propõe hipóteses testáveis: “o agressor entrou pela porta de serviço com cópia/controle?”, “houve luta iniciada no corredor e estendida até o quarto?”, “o DVR foi removido antes da agressão?”, “a vítima estava consciente quando X aconteceu?”, “a arma travou?” Cada hipótese nasce de um conjunto de sinais e morre diante de um sinal que a contradiz. O que sobrevive compõe o perfil do comportamento.

LEIA TAMBÉM:

Pornografia Infantil: A indústria sombria – Crianças Negligenciadas – O Problema da Sexualização Infantil – O som da Liberdade – O que é hibristofilia – Depressão e Psicose Pós-Parto – Mulheres Assassinas do Brasil – Transtorno de Personalidade Boderline e o crime passional – Perfilamento Geográfico – Sanidade Mental e Perícia Psicológica – Linguística Forense

Psicologia Investigativa

Abordagens indutivas, quando bem usadas, são valiosas. Padrões comportamentais existem e ajudam a priorizar linhas — especialmente quando a polícia precisa agir rápido. A AEC não precisa “bater de frente” com isso. O modo mais produtivo de integrar escolas é:

- Usar padrões para abrir caminhos (Psicologia Investigativa);

- Usar vestígios para fechar ou refinar caminhos (AEC).

Se o “tipo” diz “há forte chance de conhecer a vítima”, a AEC pergunta: onde está isso no caso? Houve acesso sem arrombamento? Houve conforto de circulação na casa? Houve encobrimento que sugere tempo e familiaridade? Se sim, a ponte se sustenta; se não, o padrão dissolve.

Exemplos Didáticos

Exemplo 1 — O disparo que “era para assustar”

Residência sem sinais de arrombamento. Discussão audível por vizinhos: “Quero ver se você tem coragem, atira!” Em seguida, um disparo; a vítima cai próxima à cozinha. O projétil é encontrado em linha reta, a curta altura. O agressor diz que “atirou para cima”. A cena desmente: o trilho balístico e a altura do impacto indicam mira horizontal. A AEC não precisa especular intenção; ela demonstra incompatibilidade entre versão e vestígio.

Exemplo 2 — O roubo que virou morte “sem querer”

Loja assaltada. A arma falha duas vezes; há marcas de luta, objetos espalhados próximos ao caixa, e ausência de disparo no teto. A vítima cai após forte impacto na cabeça, sem ferimento por projétil. A AEC aponta: intenção primária de subtração (busca concentrada no caixa, gavetas abertas), deriva para violência não letal planejada, com consequência fatal possivelmente não desejada. Ajuda a tipificar condutas e afastar leituras apressadas.

Exemplo 3 — A cena “arrumada” que não fecha com o relógio

Corpo encontrado em cama impecável, supostamente após morte “no sono”. Porém, relógio biológico (conteúdo gástrico, temperatura), posição de rigidez e microfibras na soleira da cozinha sugerem arraste e reposicionamento. Fotos mostram lençóis esticados com dobras incompatíveis com corpo ali por horas. A AEC descreve indícios técnicos de encobrimento, sem aventar culpados, e entrega ao delegado a necessidade de novas diligências.

Entrevistas e o Princípio da Memória Corrompida

A AEC recomenda procedimentos de entrevista que evitam indução: perguntas abertas, não oferecer informações antes do relato, registrar o exato vocabulário do entrevistado, separar testemunhas, checar contradições sem acusar.

Em paralelo, o analista mantém a hipótese de recordação contaminada — pelo pânico, pelo tempo, pela conversa entre vizinhos, pela reportagem da TV. O objetivo não é “pegar” a testemunha em contradição, e sim separar lembrança provável de construção pós-fato.

MO x Assinatura: Como a Análise de Evidências Comportamentaissa distinção

O modus operandi (técnica para executar, fugir e evitar identificação) costuma mudar com aprendizado e pressão externa. A assinatura (padrão que atende necessidade psicológica) tende a persistir: humilhações específicas, frases ritualizadas, posições do corpo, objetos particulares. A AEC doma a tentação de “ver assinatura em tudo”: só se chama de assinatura o que aparece de modo consistente, não serve a função prática e faria falta ao ofensor.

Ética, Limites e Transparência

A escola reforça um pacto ético: não prometer certeza onde há probabilidade, não estigmatizar vítima ou suspeito, não transformar diferença cultural em “sinal de culpa”, não confundir prática consensual com violência.

Relatórios precisam explicitar limites: “as fotos não cobrem 360° do ambiente”, “não há registro térmico”, “o laudo X é inconclusivo”, “o tempo passado degradau a leitura”. Dizer “não sei” é sinal de seriedade, não de fraqueza.

Roteiro de Trabalho

- Definir escopo com quem solicitou: qual pergunta é preciso responder? Sequência? Motivação? Grau de planejamento?

- Organizar o acervo: cronologia, plantas, fotos, vídeos, laudos, transcrições. Dar nome, data e origem a cada item.

- Ler o cenário: do geral ao detalhe e de volta ao geral. Identificar zonas de interesse, rotas prováveis, pontos de virada.

- Ancorar hipóteses: para cada inferência, listar quais evidências a fundamentam e quais a derrubariam.

- Testar alternativas: existe explicação mais parcimoniosa? O que não bate com a hipótese preferida?

- Registrar incertezas: quais dados estão faltando? O que, se coletado, aumentaria a confiança?

- Escrever claro: narrativa cronológica com apoios visuais, linguagem acessível, sem jargão desnecessário, com referência a cada peça.

- Revisar: pedir leitura crítica de terceiro, checar vieses e pontos cegos.

Integração que Fortalece a Investigação

A AEC não anda sozinha. Ela conversa com:

- Criminalística (padrões de sangue, balística, informática forense);

- Psicologia Investigativa (priorização por padrões, análise de vínculos e rotinas);

- Geoprofile (zonas de probabilidade espacial, rotas de fuga, barreiras);

- OSINT (fontes abertas, redes sociais, câmeras urbanas);

- Medicina Legal (lesões, tempos, compatibilidades).

O encontro correto dessas frentes evita que um método tente ser o que o outro já faz melhor.

A Evidência como Bússola

Há quem veja a AEC como “minimalista”; eu prefiro o adjetivo fiel ao caso. O compromisso é com o que se pode sustentar — e, por isso, com a qualidade da prova, com a coragem de recuar quando algo não fecha, com a clareza de linguagem que permite escrutínio público e judicial.

Em um sistema que precisa de respostas rápidas e, ao mesmo tempo, decisões robustas, a AEC entrega um bem raro: disciplina. Ela não substitui outras escolas, mas equilibra o campo, lembrando que cada crime é único, que cada vítima merece ser ouvida e que cada inferência deve uma conta à realidade.

criminal profiling; Brent Turvey; princípios da AEC; modus operandi e assinatura; memória corrompida; motivação comportamental; psicologia investigativa; cena do crime; cadeia de custódia, análise de evidências comportamentais, análise de evidências comportamentais no criminal profiling, como fazer análise de evidências comportamentais passo a passo,

criminal profiling baseado em vestígios da cena do crime, diferença entre modus operandi e assinatura criminal, princípios da AEC aplicados a investigações reais, perfilamento criminal no Brasil com acesso apenas a fotos, psicologia investigativa vs análise de evidências comportamentais, cadeia de custódia na cena do crime boas práticas, entrevista de testemunhas sem indução e viés,

memória corrompida em depoimentos e como lidar, consequências não intencionais no resultado do crime, multideterminação da motivação criminal exemplos, dinâmica motivacional do ofensor durante o crime, análise de fotos técnicas da cena do crime, uso de câmeras de segurança na reconstrução do fato, como montar cronologia e linha do tempo do crime, exemplos práticos de AEC em homicídios, guia ético para perfilamento criminal no contexto brasileiro,

limites da análise baseada em evidências e transparência, integração entre geoprofile e AEC em investigações, OSINT e análise de evidências comportamentais combinadas, perfilamento para crimes sexuais com foco em motivação, perfilamento para roubos e latrocínios com AEC, balística e padrões de sangue alinhados à AEC, como escrever relatório pericial claro e auditável,

evitar viés e projeção no criminal profiling, variância comportamental entre ofensores e implicações, como testar hipóteses com vestígios forenses, entrevista cognitiva de testemunhas em casos complexos, o que é assinatura criminal e como identificar, metodologia ideográfica e dedutiva no profiling, uso de laudos e documentos para inferir comportamento, diferenças entre encobrimento e ritual na cena do crime,

Análise de Evidências Comportamentais, Análise de Evidências Comportamentais, Análise de Evidências Comportamentais, Análise de Evidências Comportamentais, Análise de Evidências Comportamentais, Análise de Evidências Comportamentais,

Análise de Evidências Comportamentais, Análise de Evidências Comportamentais, Análise de Evidências Comportamentais, Análise de Evidências Comportamentais, Análise de Evidências Comportamentais, Análise de Evidências Comportamentais,

Análise de Evidências Comportamentais, Análise de Evidências Comportamentais, Análise de Evidências Comportamentais, Análise de Evidências Comportamentais, Análise de Evidências Comportamentais, Análise de Evidências Comportamentais,