Atentados a Escolas: Por dentro do Discord

Atentados a Escolas - Investigação revela como atentados em escolas estão ligados a subcomunidades digitais, jogos online e omissões estatais no Brasil

Os Atentados a Escolas no Brasil deixaram de ser episódios isolados para se transformar em uma onda criminológica que assusta pais, alunos, professores e autoridades. O que parecia restrito a tragédias distantes, retratadas em séries e documentários sobre massacres norte-americanos, passou a se repetir em território nacional com uma frequência alarmante.

Em menos de duas semanas, o país assistiu a uma sequência de atentados e ameaças que, além de vitimarem inocentes, expuseram um submundo até então pouco conhecido: as chamadas subcomunidades digitais, espaços virtuais onde adolescentes e jovens se encontram para compartilhar conteúdos perturbadores, planejar crimes e estimular uns aos outros a transpor as fronteiras da fantasia para a ação violenta.

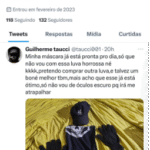

O ponto de partida para a compreensão dessa engrenagem doentia foi o ataque à Escola Estadual Thomazia Montoro, em São Paulo. O autor, um adolescente, já havia anunciado em redes sociais que pretendia cometer um assassinato coletivo. Em perfis no Twitter, interagia com outros jovens que faziam apologia ao massacre, riam das tragédias passadas e trocavam mensagens sobre estratégias e instrumentos letais. Não era um caso isolado. Poucos dias depois, o Brasil mergulharia no luto com a tragédia em Blumenau, onde um homem invadiu uma creche e matou quatro crianças entre quatro e sete anos.

Diante de duas barbaridades em tão curto espaço de tempo, a sociedade se viu obrigada a encarar a realidade: existe uma rede subterrânea de adolescentes e jovens adultos que cultuam a violência extrema, com ramificações no Twitter, TikTok, Discord e Telegram. Essa comunidade se autodenomina TCC – True Crime Community ou TCCTWT (True Crime Community Twitter), mas se expande para outros subgrupos que abordam desde automutilação até bulimia, gore e consumo de drogas. O massacre em São Paulo, longe de ser uma explosão súbita de ódio individual, era parte de um fenômeno maior.

As autoridades rapidamente perceberam a dimensão do problema. O Governo de São Paulo chegou a divulgar, em 6 de abril de 2023, números sobre o esforço para conter ataques planejados por jovens contra outros estudantes. Em menos de dez dias, surgiram centenas de registros de ameaças e dezenas de planos de atentados foram desarticulados. O que antes parecia improvável — crianças e adolescentes planejando massacres em escala nacional — revelou-se um sintoma de algo mais profundo: uma patologia social com raízes digitais.

LEIA TAMBÉM:

Geração Z – Smartphones e a Saúde Mental

O impacto das telas no cérebro

Cultura do Cancelamento – A desumanização Digital

Redes sociais e a violência infantojuvenil

O PL da adultização não é pelas crianças

Crianças são usadas como sacrifícios ideológicos

Discord e os Paneleiros

Os perigos ocultos do Roblox

No entanto, a resposta oficial mostrou-se ambígua. Enquanto o monitoramento da Polícia Civil e denúncias de internautas demonstravam ser eficazes para prevenir novas tragédias, uma parte do debate público foi contaminada pela política. Relatórios produzidos durante a transição do governo federal tentaram enquadrar os ataques como fenômeno ligado à “extrema direita”, ainda que os dados mostrassem uma realidade mais difusa, com jovens de diferentes espectros ideológicos envolvidos. Essa narrativa polarizada, que buscava reduzir um problema complexo a uma disputa partidária, abriu mais dúvidas do que respostas.

Enquanto isso as subcomunidades seguiam crescendo, alimentadas por perfis anônimos, linguagens cifradas e a glamorização da violência. O que parecia, a princípio, apenas um desvio juvenil — a curiosidade mórbida por crimes famosos — revelou-se uma rede articulada onde fantasia e prática criminosa se entrelaçam.

Ta rolando no jornal e na internet o burburinho de um ataque a tesourada numa escola da Zona Leste. O que ninguém conta é que na verdade, o ato foi de legítima defesa e tem uma longa história de bullying e LGBTQfobia pic.twitter.com/2dU4UDIVMp

— bruno’s show boy 🧡 (@barbosaFWD) August 8, 2025

Casos Recentes de Atentados a Escolas

Logo após o ataque em São Paulo, a sucessão de episódios ganhou contornos de epidemia. As manchetes passaram a se repetir em diferentes estados, quase sempre com o mesmo padrão: adolescentes ou jovens adultos, conectados em redes sociais e aplicativos de mensagens, compartilhando conteúdos violentos e recebendo apoio ou até mesmo orientação para transformar suas fantasias em atos concretos.

O caso mais emblemático foi o de Blumenau (SC), em 5 de abril de 2023. Um homem de 25 anos invadiu o Centro de Educação Infantil Cantinho Bom Pastor e matou quatro crianças com golpes de machadinha. A brutalidade do ataque chocou o país e deixou claro que o problema ultrapassava os limites das escolas públicas de ensino fundamental e médio: até creches estavam vulneráveis. A tragédia, transmitida em tempo real pelas redes e noticiada em escala global, trouxe à tona a incapacidade do Estado em antecipar movimentos de indivíduos que já apresentavam histórico de violência.

Poucos dias depois, a polícia de Joinville (SC) desmantelou uma ameaça que circulava em redes sociais. Um adolescente de 12 anos e um ex-aluno de 29 foram identificados como autores de mensagens em que prometiam atacar escolas da região. A investigação revelou a apreensão de celulares e armas, mas não ficou claro se havia ligação com as subcomunidades digitais que vinham sendo mapeadas.

No Ceará, em 11 de abril, uma operação policial resultou na apreensão de celulares e na detenção de seis pessoas, entre elas três adolescentes. Novamente, o padrão se repetia: perfis criados para espalhar ameaças, muitas vezes em tom de “brincadeira”, mas que demonstravam um ambiente de banalização da violência. Entre os detidos, um homem de 21 anos foi flagrado armazenando pornografia infantil, o que reforçou o alerta sobre a intersecção entre os crimes sexuais e a cultura das subcomunidades digitais.

No Rio Grande do Sul, a polícia apreendeu um adolescente de 14 anos que planejava um massacre inspirado no ataque de Blumenau. As investigações indicaram que ele estava sendo orientado por outro jovem, do Paraná, com quem mantinha contato virtual. Na casa do adolescente foram encontrados materiais neonazistas, sugerindo que, para além das subcomunidades de automutilação e transtornos alimentares, também havia conexões com grupos extremistas.

Outro caso, em Jucás (CE), ocorreu em 14 de abril. A coleta de dispositivos eletrônicos de dois jovens revelou intensa atividade online, embora os detalhes sobre a participação em subcomunidades não tenham sido divulgados. Em Salvador, um estudante foi apreendido ao tentar invadir a própria escola com uma faca. Ele relatou ter sido ameaçado via Discord, aplicativo de mensagens originalmente voltado para gamers, mas que se tornou um dos principais pontos de encontro de jovens vulneráveis a chantagens e cooptação criminosa.

A escalada de incidentes evidenciava uma rede subterrânea em plena atividade. Em muitos casos, não se tratava apenas de adolescentes isolados em delírios individuais, mas de jovens que encontravam em fóruns digitais e chats privados uma comunidade de incentivo, onde o discurso de morte e destruição era normalizado e até romantizado.

A partir desses episódios, a investigação sobre as subcomunidades virtuais ganhou relevância central. Afinal, o que eram esses espaços que conseguiam atrair milhares de jovens, transformando fragilidades psicológicas em combustível para práticas criminosas?

As Subcomunidades Digitais E Os Atentados a Escolas

Com os ataques em sequência, a investigação sobre as chamadas subcomunidades digitais tornou-se inevitável. Mas afinal, o que são essas redes subterrâneas que atraem milhares de adolescentes, muitas vezes menores de idade, para práticas perturbadoras e criminosas?

A origem remonta a espaços alternativos da internet, como o Tumblr, que nos anos 2010 se tornou reduto de jovens que buscavam refúgio em nichos de identidade e expressão. Ali surgiram comunidades que inicialmente se apresentavam como grupos de “apoio” a pessoas com transtornos psicológicos. No entanto, rapidamente evoluíram para algo mais sombrio: em vez de promover acolhimento, passaram a estimular comportamentos autodestrutivos. Daquela semente, os subgrupos migraram para plataformas mais populares como Twitter, TikTok, Discord e Telegram, assumindo novos formatos e códigos próprios.

Essas subcomunidades são segmentadas por siglas que funcionam como selos de identidade e ao mesmo tempo como filtros para atrair membros com determinadas inclinações. Entre as mais comuns estão:

-

SH/TWT (Self-Harm Twitter) – voltada para automutilação, onde circulam fotos de cortes, tutoriais sobre instrumentos e até recomendações de onde comprar lâminas e objetos perfurocortantes.

-

DRUGTWT – espaço onde adolescentes compartilham experiências com drogas e remédios controlados, trocando dicas sobre substâncias que podem ser compradas sem receita ou desviadas do uso médico.

-

CLEPTOTWT – focada em furtos e pequenos crimes patrimoniais, em que jovens relatam “conquistas” de objetos roubados e incentivam a prática.

-

EDSUBTWT (Eating Disorders Sub-Twitter) – talvez uma das mais perigosas, dedicada à bulimia e anorexia. Nela, meninas muito jovens compartilham “metas” de emagrecimento impossíveis, romanticizam corpos esqueléticos e se incentivam mutuamente a consumir laxantes ou manter dietas de fome.

-

GORE – destinada à circulação de imagens de extrema violência, como decapitações, linchamentos e mutilações. Muitas vezes, esses perfis se cruzam com a comunidade TCC.

-

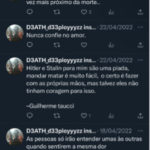

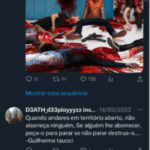

TCC (True Crime Community) – subgrupo que ganhou notoriedade nos últimos anos. Nele, adolescentes e jovens exaltam assassinos em série e atiradores de escolas, compartilham vídeos de massacres e até criam fanfics e fanarts que romantizam os autores das tragédias.

Embora cada subtema tenha seu foco, todos se interligam. É comum ver um mesmo usuário participando de várias dessas comunidades, transitando entre automutilação, transtornos alimentares e apologia ao crime. O Discord surge como peça central nesse ecossistema: enquanto o Twitter e o TikTok funcionam como vitrines, onde se faz a triagem e se atraem novos membros, os servidores privados do Discord são os locais onde ocorrem as interações mais profundas — e perigosas.

O aspecto mais alarmante é que a maioria dos membros são menores de idade. Muitos têm entre 12 e 16 anos e utilizam as subcomunidades como uma espécie de “família substituta”, onde encontram pertencimento, ainda que esse pertencimento esteja alicerçado em dor, violência e criminalidade. As postagens vão desde desabafos sobre depressão até detalhados planos de assassinatos. Em algumas comunidades, há até uma estética própria, em que fotos de armas, cortes na pele e imagens de massacres se transformam em símbolos de status.

A lógica interna funciona como um jogo perverso. Quem posta conteúdos mais chocantes ou demonstra mais “coragem” recebe validação e reconhecimento. Isso cria um ciclo vicioso que empurra os jovens para escaladas cada vez mais graves de violência, tanto contra si mesmos quanto contra terceiros. Em casos extremos, a passagem da tela para a vida real se torna apenas uma questão de tempo.

Esse fenômeno, embora global, ganhou força no Brasil. Os ataques em São Paulo, Blumenau e em outras cidades revelaram que os autores estavam inseridos em subcomunidades TCC, onde eram incentivados, aplaudidos e, em alguns casos, orientados a cometer massacres. Os links encontrados em perfis do Twitter e depoimentos de adolescentes apreendidos mostram que não se trata de uma coincidência, mas de uma rede organizada, com símbolos, códigos e rituais próprios.

O problema, contudo, não se limita a entender o que são essas comunidades. O desafio real é investigar como se formam, quem as lidera e por que conseguem atrair tantos jovens problemáticos.

A homofóbica foi tesourada. Um grupo punk espancou um racista. Finalmente os refrescos

Continuem— 彦 ⚣ 🏳️🌈❤️🇮🇳🇯🇵 (@wuxiandowanji) August 9, 2025

Perfis e Práticas nas Subcomunidades

Uma das características mais marcantes das subcomunidades digitais é a forma como elas criam microcosmos de identidade. Não são apenas grupos de conversa, mas ambientes que fornecem aos jovens uma estética, uma linguagem e até mesmo rituais de pertencimento. Cada subcomunidade opera como uma célula independente, mas mantém conexões com outras, formando uma teia que mistura transtornos psicológicos, criminalidade e culto à violência.

No universo da automutilação, por exemplo, usuários publicam fotos dos próprios cortes e compartilham instruções sobre como infligir dor de forma “eficaz”. Em perfis abertos do Twitter, há threads ensinando quais lâminas usar, como esterilizá-las e até locais discretos do corpo onde as marcas podem ser escondidas dos pais e professores. Muitos desses perfis funcionam como portas de entrada para grupos privados no Discord, onde o conteúdo é ainda mais explícito.

Na subcomunidade dedicada a transtornos alimentares, a lógica é semelhante. Jovens, majoritariamente meninas, romanticizam a anorexia e a bulimia. Criam metas inatingíveis, como conseguir fechar a mão em torno da própria coxa ou exibir costelas salientes como símbolos de sucesso. Essas postagens, frequentemente acompanhadas de imagens de modelos extremamente magras ou até de personagens de animações, funcionam como inspiração tóxica para meninas em situação de vulnerabilidade emocional. As trocas vão além de fotos: envolvem dicas sobre laxantes, dietas de fome e formas de esconder o emagrecimento excessivo da família.

No espaço das drogas e remédios controlados, adolescentes relatam experiências com ansiolíticos, antidepressivos e até medicamentos de tarja preta, muitas vezes consumidos sem prescrição. Nesses grupos, a automedicação é glamorizada, e as substâncias são apresentadas como ferramentas de fuga ou de intensificação da dor. A apologia ao consumo é acompanhada de instruções sobre como obter os medicamentos de forma ilegal, revelando um mercado paralelo que se alimenta da fragilidade psíquica desses jovens.

A subcomunidade gore é, talvez, a mais perturbadora. Nela circulam imagens e vídeos de mutilações, decapitações, acidentes fatais e assassinatos. O consumo desse tipo de conteúdo não é apenas tolerado, mas exaltado como forma de coragem e resistência ao “choque”. É nesse ambiente que o vínculo com a comunidade TCC (True Crime Community) se torna mais evidente, já que o gore funciona como combustível estético para a glorificação de assassinos em massa.

É na TCC, porém, que se encontra o núcleo mais perigoso. Ali, jovens compartilham fanarts, memes e postagens que transformam atiradores de escolas em ídolos. O caso de Suzano, em 2019, tornou-se referência para muitas dessas páginas, que passaram a retratar os assassinos como mártires. Em comunidades no Discord, há registros de jovens discutindo métodos de ataque, tipos de armas, estratégias para driblar a segurança das escolas e até mesmo datas simbólicas para cometer massacres. O grau de detalhamento impressiona: desde roupas usadas por atiradores famosos até playlists de músicas para ouvir antes ou durante os ataques.

Em todas essas subcomunidades, a validação social é o elemento-chave. Os jovens que mais expõem sua dor ou seus planos violentos recebem maior reconhecimento, likes e seguidores. Esse mecanismo perverso cria um ciclo de reforço em que a vulnerabilidade psicológica é explorada como espetáculo e incentivada até se transformar em ação concreta.

A presença de menores de idade é um fator agravante. Muitos dos perfis que circulam nesses ambientes pertencem a adolescentes de 12, 13 ou 14 anos. Alguns se apresentam explicitamente como estudantes, outros preferem se esconder atrás do anonimato. Mas em ambos os casos, a lógica é a mesma: encontrar no ambiente digital uma forma de pertencimento que falta na vida offline.

O resultado dessa dinâmica é devastador. As subcomunidades não apenas exploram fragilidades psicológicas já existentes, mas também as amplificam, criando um terreno fértil para o surgimento de novos atentados e tragédias. Os atentados em escolas que marcaram o Brasil em 2023 e 2024 não podem ser compreendidos sem o entendimento desse universo digital, onde violência, depressão e culto ao crime se encontram em um mesmo espaço simbólico.

Hoje eu e o dark boy (amigo) deveríamos nos tornar heróis também, mas não podemos ter acesso ao que faz os idiotas dormirem… e a nós mesmos 🔫. Não quero mais viver neste inferno. ME AJUDEM!!! FODA-SE ESSA MERDA!

— lithiumcell (@lithiumcel52360) September 18, 2025

A Política, os Relatórios e as Omissões

Enquanto famílias choravam suas perdas e professores tentavam lidar com o medo dentro das escolas, o debate público sobre os ataques tomou um rumo inesperado. Em vez de um esforço concentrado em entender as raízes do problema e propor soluções urgentes, parte das autoridades optou por politizar a tragédia.

Em dezembro de 2022, durante a transição do governo federal, foi apresentado um relatório intitulado “O extremismo de direita entre adolescentes e jovens no Brasil: ataques às escolas e alternativas para ação governamental”. O documento, elaborado por um grupo de especialistas coordenado por Daniel Cara, afirmava que os massacres em escolas tinham ligação direta com a radicalização de jovens em células de extrema direita. A pesquisadora Letícia Oliveira, uma das autoras, se apresentava como especialista no monitoramento de grupos neonazistas online há mais de uma década.

A narrativa soava conveniente para parte da classe política, mas os dados não sustentavam tamanha simplificação. Pesquisas e levantamentos de opinião já haviam apontado que a esquerda, e não a direita, era a corrente mais popular entre jovens brasileiros. Além disso, a generalização em torno de “extrema direita” parecia deslocar o foco do verdadeiro problema: a atuação das subcomunidades digitais que reuniam adolescentes de todos os espectros ideológicos, muitos deles sem qualquer posicionamento político definido.

O relatório ainda trazia inconsistências gritantes. No trecho que analisava o massacre do Realengo, ocorrido em 2011, afirmava-se que o atirador tinha preferência em vitimar mulheres por estar vinculado a grupos masculinistas. Porém, as investigações mostraram que o jovem se interessava por fundamentalismo islâmico e nutria uma fixação pelo terrorismo do 11 de setembro. O enquadramento dado pelos autores do relatório não apenas ignorava dados concretos, mas também sugeria uma tentativa de encaixar a tragédia em uma narrativa ideológica pré-determinada.

Outro exemplo de contradição surgiu após o ataque de Blumenau. Autoridades federais e parte da imprensa rapidamente associaram o crime a supostos vínculos com extremistas de direita, sem apresentar provas sólidas. Essa postura não apenas distorceu o debate, como também impediu que a sociedade compreendesse a real complexidade do fenômeno. Enquanto se discutia se os criminosos eram neonazistas ou não, milhares de adolescentes continuavam circulando em subcomunidades de automutilação, transtornos alimentares e apologia ao crime, longe dos olhos do poder público.

A contradição maior, porém, está no próprio discurso das autoridades. Se o monitoramento de células extremistas online acontece “há mais de 11 anos”, como afirmou Letícia Oliveira em um fórum no Reddit, por que tantas dessas comunidades se desenvolveram sem qualquer intervenção efetiva? Por que apenas “algumas vezes” os dados foram repassados às autoridades competentes? A resposta expõe uma omissão preocupante: a pesquisa acadêmica foi utilizada como ferramenta de denúncia política, mas não como instrumento de prevenção de crimes.

Além disso, ao direcionar a narrativa exclusivamente para a extrema direita, o relatório deixou de lado grupos radicais de esquerda que também cooptam adolescentes. Em lives realizadas durante a transição, membros da equipe chegaram a relativizar a radicalização de jovens ligados a movimentos antifascistas, descrevendo-a até como desejável. A parcialidade ficou evidente quando, após os ataques, as mesmas vozes defenderam a inclusão de pautas ideológicas no currículo escolar como solução para o problema da violência.

Esse viés narrativo fragilizou a confiança da sociedade nas propostas governamentais. Em vez de apresentar políticas públicas abrangentes, que contemplassem desde o suporte psicológico às famílias até a fiscalização rigorosa das plataformas digitais, o governo se perdeu em disputas retóricas. O resultado foi a perpetuação de um ciclo de violência que não escolhe ideologia, classe social ou região: qualquer jovem vulnerável pode ser atraído pelas engrenagens das subcomunidades.

Enquanto isso, os relatórios e notas oficiais se acumulavam, mas as medidas concretas eram poucas. Os representantes do Discord, plataforma central nesse ecossistema, sequer compareceram a reuniões oficiais com o Ministério da Justiça. E, quando questionados, os próprios ministros se limitaram a afirmar que estavam em “conversas” com as empresas de tecnologia.

O efeito prático dessa omissão é devastador: a cada lacuna de fiscalização, as subcomunidades continuam a recrutar novos jovens, muitas vezes diante dos olhos da própria sociedade.

LEIA TAMBÉM:

Geração Z – Smartphones e a Saúde Mental

O impacto das telas no cérebro

Cultura do Cancelamento – A desumanização Digital

Redes sociais e a violência infantojuvenil

O PL da adultização não é pelas crianças

Crianças são usadas como sacrifícios ideológicos

Discord e os Paneleiros

Os perigos ocultos do Roblox

Casos Concretos e Investigações

Os relatórios e as disputas políticas tentaram dar contornos ideológicos a um fenômeno complexo, mas os casos concretos revelam uma realidade mais ampla e perturbadora. Quando analisados em detalhe, os ataques e ameaças ocorridos em diferentes estados mostram padrões que vão muito além da polarização política.

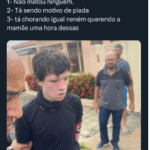

No ataque de Aracruz (ES), em novembro de 2022, um adolescente de 16 anos invadiu duas escolas com armas de fogo, matando quatro pessoas e ferindo 13. O crime foi planejado em silêncio, mas após a prisão surgiram relatos de que o jovem tinha hábitos de isolamento e consumo intenso de conteúdo violento online. O pai descreveu o filho como alguém incapaz de demonstrar emoção, frio e calculista. Nas redes, havia indícios de interesse por símbolos nazistas e indumentária típica de atiradores de escolas, mas também sinais de autodepreciação e ódio a si mesmo. O caso mostrou como múltiplas camadas — pessoais, familiares, culturais e digitais — se entrelaçam na gênese desse tipo de crime.

Em São Paulo, no início de 2023, a polícia deteve um adolescente acusado de planejar explodir a própria escola. A mãe, em depoimento, afirmou que o filho estava sendo influenciado por grupos na internet. O adolescente vestia roupas militares, utilizava símbolos associados ao nazismo e passava horas conectado a fóruns digitais. Mais do que ideologia, o que se observava era a tentativa de construir uma identidade a partir da estética violenta das subcomunidades.

Casos semelhantes surgiram em diferentes estados:

-

Em Joinville (SC), a polícia apreendeu celulares de adolescentes que faziam ameaças em redes sociais. Entre eles estava um ex-aluno de 29 anos que confessou publicar mensagens violentas “como brincadeira”. A mistura de jovens em idade escolar com adultos mais velhos é um dado preocupante, pois sugere que alguns desses grupos funcionam como espaços de cooptação.

-

No Ceará, em abril de 2023, a operação policial prendeu seis pessoas ligadas a perfis que espalhavam ameaças contra escolas. Entre elas estavam adolescentes de 12, 14 e 15 anos, além de um adulto de 21 anos investigado por armazenar pornografia infantil. A sobreposição de crimes sexuais com apologia à violência escolar é mais uma evidência da interseção entre diferentes subcomunidades.

-

No Rio Grande do Sul, a polícia deteve um adolescente de 14 anos que planejava repetir o massacre de Blumenau. As investigações mostraram que ele recebia orientação de outro jovem, do Paraná, com quem mantinha contato pelas redes sociais. Na residência de um dos envolvidos foram encontrados materiais neonazistas, mas a polícia não conseguiu identificar uma cadeia de comando clara. O padrão, mais uma vez, era a influência difusa de diferentes comunidades digitais.

-

Em Salvador (BA), um adolescente foi apreendido ao tentar invadir sua escola com uma faca. O jovem relatou que havia sido chantageado via Discord: criminosos ameaçaram expor informações pessoais e de familiares caso ele não executasse o ataque. O episódio evidencia que, além de incentivar massacres, as subcomunidades também utilizam métodos de intimidação e coerção.

-

Em Jucás (CE), dois jovens foram investigados por ameaças feitas em redes sociais. A quantidade de dispositivos eletrônicos apreendidos chamou atenção, levantando a suspeita de que poderiam estar ligados a atividades em subcomunidades digitais.

Esses casos mostram que os atentados não seguem um único padrão. Em alguns, o autor é movido por ódio difuso e pelo culto à violência; em outros, por chantagem direta de criminosos online; e em outros ainda, por tentativas de se afirmar em um grupo que glorifica a morte. A única constante é o ambiente digital, sempre presente como catalisador.

Ao lado dos massacres em escolas, também há crimes “comuns” que dialogam com a lógica das subcomunidades. Em 2019, nos Estados Unidos, um jovem assassinou pessoas após ter divulgado seus planos em grupos online. Em 2022, em São Paulo, uma gamer conhecida como “Sol” foi morta por outro jogador que enviou o vídeo do crime para um grupo privado de Discord. Esses episódios demonstram que a violência não se restringe a ambientes escolares, mas faz parte de um ecossistema digital mais amplo, onde jogos, fóruns e chats se entrelaçam com práticas criminosas.

Cada investigação reforça a mesma conclusão: o fenômeno não pode ser explicado apenas por ideologia política ou falhas de segurança escolar. Trata-se de um problema estrutural e com diversos sintomas, em que vulnerabilidade psicológica, manipulação online e ausência de fiscalização se encontram para criar a tempestade perfeita.

Games, Discord e o Terreno da Cooptação

Para entender a engrenagem dos atentados em escolas, é impossível ignorar o papel dos games online e do Discord. Embora os jogos eletrônicos sejam, em sua maioria, espaços legítimos de lazer, convivência e aprendizado, eles também funcionam como portas de entrada para ambientes obscuros onde adolescentes podem ser cooptados por criminosos ou arrastados para subcomunidades violentas.

A discussão sobre a relação entre violência e videogames não é nova. Diversos estudos já demonstraram que crianças expostas a conteúdos extremamente violentos podem desenvolver dessensibilização emocional e comportamentos agressivos. Porém, reduzir o problema a uma relação linear entre “jogo violento” e “comportamento criminoso” é simplista. O que realmente preocupa é a combinação de jogos online interativos com plataformas de comunicação em tempo real, como o Discord.

O Discord nasceu como uma ferramenta para gamers. Sua proposta era permitir que jogadores se reunissem em servidores privados, conversassem por voz ou chat e compartilhassem experiências. Em teoria, um espaço de socialização saudável. Na prática, o aplicativo se tornou um terreno fértil para práticas abusivas. Entre os servidores legítimos de jogos e estudos, proliferaram comunidades dedicadas a automutilação, apologia ao suicídio, gore, consumo de drogas e, sobretudo, à glorificação de massacres.

Em investigações sobre ataques recentes, o Discord apareceu repetidamente como elo central. Em Salvador, um adolescente apreendido revelou ter sido ameaçado dentro da plataforma: criminosos obtiveram informações pessoais e familiares e exigiram que ele atacasse a própria escola. Em outros casos, grupos de adolescentes eram estimulados a postar fotos de armas, discutir planos de ataque e compartilhar links de vídeos violentos.

As denúncias de abusos dentro do Discord não param em ameaças de massacres. Relatos expostos em redes sociais e no YouTube mostram casos de chantagem sexual contra menores, em que adolescentes eram coagidos a enviar fotos íntimas sob risco de exposição pública. O ambiente anônimo e privado dos servidores cria o cenário perfeito para que predadores se escondam e explorem vulnerabilidades.

A lógica de recrutamento nesses espaços segue um padrão já observado em outras subcomunidades: perfis no Twitter e TikTok funcionam como vitrines, onde adolescentes expõem sinais de fragilidade emocional. Esses perfis servem de triagem para que administradores ou membros mais antigos convidem os jovens para servidores privados no Discord. Uma vez dentro, o conteúdo é muito mais explícito e a pressão por engajamento é maior.

Outro fator que agrava o cenário é o uso do Discord em conjunto com jogos populares. Plataformas como Roblox, Fortnite e Minecraft já foram alvo de denúncias de pedofilia, assédio e aliciamento. No caso de Roblox, por exemplo, pais relataram que predadores se infiltravam em servidores infantis para abordar crianças, incentivando-as a migrar para o Discord. Uma vez lá, longe dos olhares familiares, os jovens eram expostos a conteúdos inapropriados ou utilizados como alvo de chantagens.

É importante destacar que nem todo servidor ou grupo no Discord é problemático. Existem milhares de comunidades legítimas de gamers, estudantes e criadores de conteúdo que utilizam a plataforma de forma saudável. O problema está na ausência de fiscalização e no uso abusivo da privacidade oferecida pelo aplicativo, que se tornou escudo para práticas criminosas.

Apesar da gravidade das denúncias, os representantes do Discord não compareceram a reuniões convocadas pelo Ministério da Justiça em 2023, deixando claro o abismo entre a realidade vivida nas escolas e a postura das empresas de tecnologia. Enquanto pais e professores clamam por medidas concretas, a plataforma se limita a comunicados vagos sobre políticas de segurança, sem atacar o cerne do problema: o uso sistemático da ferramenta para cooptação de menores e planejamento de crimes.

O elo entre games, Discord e subcomunidades mostra que o problema dos atentados em escolas não é apenas educacional ou policial, mas também tecnológico e cultural. Em um mundo cada vez mais digitalizado, jovens passam horas conectados a ambientes virtuais que escapam do controle parental. O que deveria ser um espaço de lazer se transforma, para alguns, em um corredor escuro onde violência, abuso e manipulação encontram terreno fértil.

Segurança, Omissão Estatal e Manipulação Política

Ao mesmo tempo em que as famílias e escolas enfrentavam o medo cotidiano, o poder público parecia perdido entre discursos políticos e medidas tímidas. A sucessão de massacres e ameaças em 2023 revelou não apenas a vulnerabilidade das crianças e adolescentes diante das subcomunidades digitais, mas também a omissão das autoridades em agir de forma preventiva e eficaz.

Um dos pontos mais controversos foi a escolha de enquadrar os ataques como produto exclusivo da “extrema direita”. Essa narrativa, reproduzida em relatórios e entrevistas oficiais, ignorava a complexidade do fenômeno. Como apontavam os próprios perfis analisados, as subcomunidades eram plurais em ideologia: nelas, conviviam jovens que se identificavam como comunistas, socialistas, anarquistas ou sem qualquer identidade política definida. O denominador comum não era a ideologia, mas a fragilidade psicológica, a busca por pertencimento e a exposição contínua a conteúdos violentos.

A insistência em reduzir a questão a um rótulo político gerou dois efeitos nocivos. Primeiro, desviou o foco das investigações para uma narrativa ideológica que não explicava os fatos. Segundo, criou um clima de polarização em torno de uma tragédia que exigia união e objetividade. Enquanto ministros concediam entrevistas relacionando massacres a “manifestantes em Brasília”, jovens em diferentes estados continuavam sendo aliciados em fóruns online e servidores do Discord.

A omissão estatal também se manifestou na ausência de medidas concretas. Embora o governo paulista tenha divulgado números de ações preventivas — centenas de registros de ameaças identificadas e dezenas de planos de ataque desarticulados — no âmbito federal as respostas foram lentas e insuficientes. As empresas de tecnologia, em especial o Discord, foram chamadas a prestar esclarecimentos, mas não compareceram às reuniões oficiais. Mesmo assim, não houve sanções ou pressão política efetiva para que assumissem responsabilidade.

Outra falha grave foi a adesão a protocolos de “não notoriedade”, que limitam a divulgação de informações sobre autores de ataques. Embora a intenção fosse reduzir o efeito de imitação — o chamado copycat —, na prática a falta de transparência dificultou a compreensão pública do problema. Sem dados claros, pais e professores ficaram no escuro sobre como identificar sinais de alerta em seus filhos e alunos.

O debate sobre regulação da internet também ganhou espaço, mas em meio a distorções. Autoridades apontaram a necessidade de controlar o discurso de ódio online, mas evitaram enfrentar o cerne da questão: a existência de subcomunidades que exploram vulnerabilidades psicológicas de menores de idade para fomentar violência, automutilação e abuso sexual. A prioridade política pareceu mais voltada para restringir a opinião pública do que para proteger crianças e adolescentes expostos a ambientes digitais tóxicos.

Essa postura se conecta a um problema maior: o viés seletivo das investigações. Pesquisadoras que afirmam monitorar grupos extremistas online há mais de uma década não conseguiram ou não quiseram denunciar com a mesma veemência as subcomunidades de automutilação, bulimia, gore e TCC, que estavam à vista de todos. Se essas comunidades eram monitoradas há tanto tempo, por que não foram debeladas antes de explodirem em atentados reais? A resposta mais provável é incômoda: porque não havia interesse político em tratar do problema fora da lente ideológica.

O resultado é um quadro preocupante. As escolas seguem sem protocolos claros de segurança. Os pais não recebem orientação adequada sobre como lidar com os riscos digitais. As empresas de tecnologia não sofrem pressão suficiente para mudar suas práticas. E o poder público continua mais preocupado em controlar a narrativa do que em atacar as causas reais do problema.

Enquanto isso, cada lacuna institucional é preenchida pelas próprias subcomunidades, que seguem oferecendo aos jovens o que muitas vezes lhes falta no mundo real: atenção, pertencimento e validação. A diferença é que, nesses espaços, tais necessidades são atendidas por meio da violência, do ódio e da autodestruição.

LEIA TAMBÉM:

Geração Z – Smartphones e a Saúde Mental

O impacto das telas no cérebro

Cultura do Cancelamento – A desumanização Digital

Redes sociais e a violência infantojuvenil

O PL da adultização não é pelas crianças

Crianças são usadas como sacrifícios ideológicos

Discord e os Paneleiros

Os perigos ocultos do Roblox

Oi… tudo bem? Vamos conversar…

Discord 2.0 – o VAR

— Steh Papaiano (@Steh_Papaiano) June 28, 2023

A Ponta de um Iceberg

Os atentados em escolas brasileiras não são meros episódios de violência isolada, tampouco resultado exclusivo de radicalizações políticas pontuais. Eles representam a face visível de um problema muito mais profundo: o crescimento das subcomunidades digitais, onde jovens fragilizados encontram pertencimento em torno de práticas autodestrutivas, culto à violência e incentivo ao crime.

O que se revelou em 2023 e 2024 é apenas a ponta de um iceberg. Por baixo da superfície, escondem-se milhares de adolescentes envolvidos em comunidades de automutilação, bulimia, anorexia, consumo de drogas, gore e apologia a massacres. Esses grupos funcionam como verdadeiras incubadoras de violência, nas quais a depressão e a solidão se transformam em espetáculo e combustível para atos extremos.

O fator político, embora explorado intensamente por relatórios e autoridades, mostrou-se secundário diante da pluralidade de ideologias encontradas nessas comunidades. Jovens comunistas, anarquistas, neonazistas ou sem qualquer identidade política se encontram nos mesmos espaços digitais, unidos não por crença partidária, mas pelo desejo de romper limites. A tentativa de enquadrar o fenômeno em uma única narrativa ideológica não apenas distorceu os fatos, como também retardou as medidas que poderiam ter prevenido tragédias.

A omissão estatal é um capítulo à parte. Ao longo dos anos, pesquisadores alegaram monitorar grupos extremistas sem nunca levar as denúncias de forma consistente às autoridades. Empresas de tecnologia, como o Discord, ignoraram convocações oficiais e seguiram permitindo que servidores funcionassem como arenas de aliciamento e chantagem. Enquanto isso, pais, professores e a sociedade em geral ficaram à margem, sem ferramentas adequadas para reconhecer sinais de alerta.

A verdade é que o perfil dos jovens envolvidos nesses crimes pouco tem a ver com ódio exclusivo às minorias ou a instituições de ensino. Na maioria dos casos, trata-se de adolescentes com baixa autoestima, histórico de depressão e desejo de autoaniquilação, que encontram nas subcomunidades uma validação para seus impulsos mais sombrios. O nazismo e outros símbolos extremistas aparecem não por convicção ideológica, mas porque representam, no imaginário coletivo, o que há de mais condenável — e, portanto, mais chocante.

Enfrentar esse fenômeno exige mais do que relatórios e discursos. É preciso um esforço integrado entre famílias, escolas, profissionais de saúde mental, forças de segurança e plataformas digitais. Políticas públicas devem contemplar não apenas a repressão, mas também a prevenção, com programas de acolhimento psicológico, monitoramento inteligente das redes e punição exemplar a quem alicia ou chantageia menores.

Acima de tudo, é urgente quebrar a lógica de glamourização que sustenta essas comunidades. Cada atentado noticiado, cada nome de assassino repetido em reportagens, alimenta o imaginário dos jovens que orbitam essas redes. A estratégia de “não notoriedade” precisa ser acompanhada de transparência seletiva, que permita à sociedade conhecer os riscos sem transformar criminosos em ídolos.

Os massacres em escolas são um alerta brutal: estamos diante de uma geração conectada que, em parte, encontrou nas profundezas da internet um refúgio destrutivo. Ignorar esse cenário é condenar mais crianças, adolescentes e professores à violência. Encará-lo de frente, com coragem e responsabilidade, é o único caminho para impedir que a ponta do iceberg se transforme em uma montanha impossível de conter.

https://www.instagram.com/camilaabdo_/

TAGS

atentados em escolas, ataques em escolas, subcomunidades digitais, true crime community, TCC, violência escolar, massacre em escolas, automutilação, anorexia, bulimia, gore, discord, jogos online, radicalização juvenil, psicologia criminal, criminologia digital, neurociência do comportamento, violência na internet, adolescentes e internet,

atentados em escolas no Brasil 2023, subcomunidades digitais e violência juvenil, como funcionam as comunidades TCC, relação entre discord e ataques em escolas, impacto dos jogos online na violência escolar, automutilação e transtornos em adolescentes, anorexia e bulimia em subcomunidades digitais, apologia a massacres em redes sociais, chantagem e aliciamento de menores no discord,

investigações sobre atentados escolares no Brasil, perfil psicológico dos jovens que cometem massacres, influência das redes sociais nos atentados em escolas, governo e omissão frente aos ataques escolares, manipulação política após massacres escolares, o papel da neurociência no estudo da violência juvenil

Palavras-Chaves

atentados a escolas, atentados nas escolas, atentados a escolas, atentados nas escolas, atentados a escolas, atentados nas escolas, atentados a escolas, atentados nas escolas, atentados a escolas, atentados nas escolas, atentados a escolas, atentados nas escolas, atentados a escolas, atentados nas escolas,

atentados a escolas, atentados nas escolas, atentados a escolas, atentados nas escolas, atentados a escolas, atentados nas escolas, atentados a escolas, atentados nas escolas, atentados a escolas, atentados nas escolas, atentados a escolas, atentados nas escolas, atentados a escolas, atentados nas escolas,

atentados a escolas, atentados nas escolas, atentados a escolas, atentados nas escolas, atentados a escolas, atentados nas escolas, atentados a escolas, atentados nas escolas, atentados a escolas, atentados nas escolas, atentados a escolas, atentados nas escolas, atentados a escolas, atentados nas escolas,

atentados a escolas, atentados nas escolas, atentados a escolas, atentados nas escolas, atentados a escolas, atentados nas escolas, atentados a escolas, atentados nas escolas, atentados a escolas, atentados nas escolas, atentados a escolas, atentados nas escolas, atentados a escolas, atentados nas escolas,

atentados a escolas, atentados nas escolas, atentados a escolas, atentados nas escolas, atentados a escolas, atentados nas escolas, atentados a escolas, atentados nas escolas, atentados a escolas, atentados nas escolas, atentados a escolas, atentados nas escolas, atentados a escolas, atentados nas escolas,

atentados a escolas, atentados nas escolas, atentados a escolas, atentados nas escolas, atentados a escolas, atentados nas escolas, atentados a escolas, atentados nas escolas, atentados a escolas, atentados nas escolas, atentados a escolas, atentados nas escolas, atentados a escolas, atentados nas escolas,

atentados a escolas, atentados nas escolas, atentados a escolas, atentados nas escolas, atentados a escolas, atentados nas escolas, atentados a escolas, atentados nas escolas, atentados a escolas, atentados nas escolas, atentados a escolas, atentados nas escolas, atentados a escolas, atentados nas escolas,

10 Comentários